今、膜技術は世界規模で大きな注目を集めています。9月7日(日)に東京で開かれるシンポジウム「神戸大学のミリョク」でも、膜技術の第一人者で工学研究科応用化学専攻の松山秀人教授が「地球規模の環境問題の解決に貢献する膜技術」の題で講演します。今回、松山研究室を訪ね、学生から見た膜技術や先生の人柄について聞きました。取材に協力してくれたのは、安井 知己さん (工学研究科応用化学専攻・修士課程2年生)、松山 和史さん (工学研究科応用化学専攻・修士課程1年)、宮下 若菜さん (工学部応用化学科・4年生) の3人です。

松山研究室が研究対象とする膜技術―

- ① 排気ガスからCO₂だけを分離する(ガス分離膜)

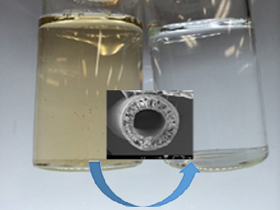

- ② 汚い水をきれいにする(精密/限外ろ過膜)

- ③ 海水を淡水に変える(逆浸透膜)

以上、3つの役割があることを説明したあと、詳しく話してくれました。

生活に密着した膜技術

―膜技術の面白さはどういうところですか?

成果が目に見えやすいです。汚い水が膜を通してろ過すると、きれいな水になります。膜は生活と密着しているので、皆さんにも関心を持ってほしいです。

―企業との共同研究も行っているんですよね。

企業の方は、研究者だけではあまり考えない、運用時の耐久性まで見通して考えます。運用までの全てを把握できるので、とても助かります。

膜の実用化を目指して頑張っています!

排気ガスのCO₂を除去したい―安井さん

CO₂だけを通過させる絶対潰れない"ゼリー" (膜)を作っています。ゼリーの中身の液体は特殊な液体で、ガス分離膜としてだけでなく、バッテリー素材の一部などへの応用も期待されています。

私の作った素材がガス分離膜として火力発電所などで実用化されることはもちろん、バッテリーなど電気の分野でも注目されれば非常にうれしいです。

汚い水をきれいな水に―松山さん

汚いものだけを取り除き、水をきれいにする膜について研究しています。その際、マイクロバブルを使用しています。ろ過の過程での物質のつまりを防いでくれる"マイクロバブル"。膜分離技術への応用例は報告されておらず、新しい技術であると言えます。

今後の目標は、実際に膜分離を行っている場所で利用されることです。例えば、実際に浄水場の膜分離に私の研究が利用されれば、水道水の製造に役に立てます。日常で、社会に貢献したことを肌で感じたいです。

海水を淡水にして水不足の解消を目指したい―宮下さん

水不足の地域に提供するために、海水を淡水にする膜を作っています。上手に水を通す細胞膜を真似た"生体模倣型分離膜"と言います。革新的です。

今後は、環境問題の解決につながる研究をしたいという、夢実現への第一歩として、現在行っている生体模倣型分離膜の研究をしっかり進めたいです。今はまず、大学院に進学することが大きな目標です。

―膜に興味をもったきっかけは何ですか?

安井さん:高機能を持った材料に関する研究をしたかったのがきっかけです。膜に様々な機能を付与(耐久性を高めるなど)しようと日々奮闘中です。

松山さん:元々環境テーマに興味があり、汚い水をきれいにしたり、浄水処理で膜が使用されていたりすることに興味を抱きました。3年生で研究室を決めるときに、膜を研究することに決めました。

宮下さん:先生の講義を受けて、気さくな感じがいいなと思い、最先端な研究ができることに惹かれました。

先生は気さくな人で、研究室は和気あいあい

―研究室の雰囲気はどうですか?

松山先生が気さくで親しみやすい人なので、雰囲気はとてもいいです。他の研究室との一番の違いでもあり特徴でもあるのは、人数が多いことです。学生30名とスタッフ・研究員合わせて50名ほど所属しています。社会人も多数いて、年齢層が幅広いです。BBQや旅行、フットサル大会などイベントもよく開催します。

素晴らしい学生・教育・環境が揃った大学です!

―最後に皆さんが思う神戸大学のミリョクは何ですか?

安井さん:神戸大学は、山と海が近く、大都市にも近い、神戸に立地しています。キャンパスには四季折々の顔があり、キャンパス内から素敵な景色を観られます。勉強、自然、遊びを程よく両立できるのが神戸大学の魅力だと感じています。

松山さん:明るい学生が多く、勉強のできる環境が整っており、充実した大学生活を送ることができます。多くの学部が一つのキャンパスに集まり様々な人と交流ができることに加え、自然に囲まれ開放的になっていることが魅力であると感じています。

宮下さん:自由な中にも節度を守った学生が多く、やるときはやる、遊ぶときは遊ぶ、とメリハリのある学生生活を送ることができます。港町でおしゃれな神戸の街そのものや、六甲の自然に囲まれた開放的なキャンパスも魅力の一つだと感じます。

シンポジウムで膜技術の講演があります!

取材にご協力いただいた松山研究室の安井さん、松山さん、宮下さん、本当にありがとうございました。松山先生もお忙しい中、わざわざ駆けつけてくれました。シンポジウム当日は松山先生が膜技術について分かりやすく講演します。

興味を持った方は、是非お越しください!