タヌキノショクダイの仲間は、植物の本懐である光合成をやめた植物の一群で、緑色の葉をもたず、地際にキノコと見紛うばかりの奇妙な小型の花をつける特殊な植物です。神戸大学大学院理学研究科の末次健司教授 (兼 神戸大学高等学術研究院卓越教授)・福岡県の中村康則氏・京都大学大学院理学研究科の中野隆文准教授・鹿児島大学総合研究博物館の田金秀一郎准教授からなる研究グループは、鹿児島県の大隅半島の肝属山地から既知のどの属とも異なる特徴をもつタヌキノショクダイ科の植物を発見し、新属としてムジナノショクダイ属 Relictithismia を設立し、その新種としてムジナノショクダイ R. kimotsukiensis を記載しました。和名の「ムジナノショクダイ」は、一見タヌキノショクダイ属の種に見えるものの、詳細な検討で似て非なることが判明したことから名付けられました。ムジナノショクダイは地中に植物体のほとんどが埋まっており、地下を棲み処とするムジナ (=アナグマ) の名はぴったりと言えます。

ムジナノショクダイはタヌキノショクダイ科の基部で分岐した系統とタヌキノショクダイ属の中間的な形態をしており、植物界で最も不思議な植物と評されるタヌキノショクダイの仲間の謎に包まれた進化史を考える上で重要な発見と言えます。植物の戸籍調べが世界でも最も進んでいる日本において、未知の植物が新属として記載されるのは極めて稀で、今回の研究成果は日本の植物史の中で、歴史的な意義を持つものと言えます。

本研究成果は、3月1日 (日本時間) に、国際誌「Journal of Plant Research」にオンライン掲載されました。

研究のポイント

- 鹿児島県大隅半島の肝属山地からタヌキノショクダイ科の新属新種ムジナノショクダイ Relictithismia kimotsukiensis を記載。

- 和名はタヌキノショクダイに似て非なるものであることと、半地下生の生活史を持つことから、タヌキに似た「ムジナ (アナグマ)」に由来して命名。

- 日本から発見と同時に新属と認識され、現在もその属名が認められている植物は、最新のものでも1930年にまでさかのぼり、まさに世紀の発見とも言える。

研究の背景

タヌキノショクダイ科の植物は、光合成をせずに土中の菌類から栄養を奪って生活する植物で、菌類と見紛うばかりの奇妙な花をつけることが特徴です。キノコの一種のように見えますが、れっきとした植物で、長芋などの「ヤマノイモ」の仲間に近縁なことが知られています。普段は落ち葉のすぐ下の地中に隠れており、開花するわずかな期間のみ、地表面にガラス細工のような鮮やかな美しい花を咲かせます。この様子から、タヌキノショクダイの仲間は海外では「fairy lantern (= 妖精のランプ) 」と呼ばれ、日本名のタヌキノショクダイも「狸が燭台 (=ロウソク立て) として利用した」と見立てられて名づけられました。

タヌキノショクダイ科の植物は世界の熱帯から亜熱帯を中心に5属※1100種余り※2存在することが知られています。タヌキノショクダイ科の植物のうち、日本に自生する種としてはタヌキノショクダイ属のタヌキノショクダイ Thismia abei、コウベタヌキノショクダイ T. kobensis、キリシマタヌキノショクダイ T. tuberculata と、ヒナノボンボリ属のヒナノボンボリ O. hyodoi、ホシザキシャクジョウ Oxygyne shinzatoi、ヤクノヒナホシ O. yamashitae の2属6種が知られていますが、これらは全て絶滅危惧種に指定されており、キリシマタヌキノショクダイに至ってはすでに絶滅が宣言されています。こうした希少性のため、日本のタヌキノショクダイ科の植物に関する知見は非常に乏しいのが現状でした。このような背景のもと、神戸大学大学院理学研究科の末次健司教授 (兼 神戸大学高等学術研究院卓越教授) は、タヌキノショクダイ科の植物の多様性や生態の解明に向け、調査・研究を近年特に精力的に行っていました。

研究の詳しい内容

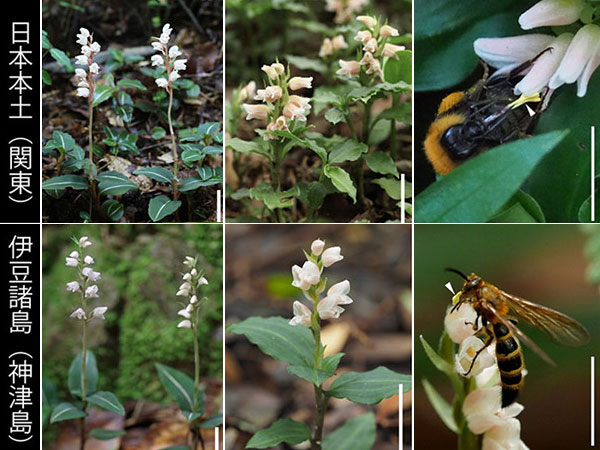

福岡県在住の植物愛好家の中村康則氏は、2022年6月上旬、鹿児島県の大隅半島で、既知の種とは形態の異なるタヌキノショクダイ科の植物を偶然、1個体発見しました。中村氏は、この植物の標本を作成し、鹿児島大学総合研究博物館の田金秀一郎准教授に送付しました。当初、田金准教授は、タヌキノショクダイ属の未記載種と考え、確認のため、タヌキノショクダイの仲間の専門家である末次教授に、中村氏の許可を得た上で、この植物の写真を送りました。末次教授の検討の結果、この植物は6本の雄しべが円筒状に融合することなく独立していることなどから、既存のどの属にも含まれない可能性が浮かび上がり、追加個体を得て詳細な検討を行う必要性が生じました。そこで、田金准教授と末次教授は中村氏が発見した翌週に、そして中村氏が同月下旬に自生地周辺で丹念な追加調査を行いましたが、新たな個体を発見するには至りませんでした。しかしながら、翌年の2023年6月に、中村氏と田金准教授が諦めずに再調査を行ったところ、見事追加で数個体の植物を発見し (図1)、分類学的な研究を行う上で十分な標本と遺伝子解析用の試料を得ることができました。

スケールバー 10 mm。撮影:田金秀一郎。

これらの2022年・2023年に発見された標本に基づき、形態を詳しく調べたところ、今回発見された植物は、(1) 短く塊茎に似た数珠状の根を持ち、(2) 一つの花序に一つの花をつけ、(3) 花は放射相称で、(4) 花筒は複数の部屋に分かれず、(5) 花筒の内部にリング状の構造を持ち、(6) リング状の構造から独立した6本の雄しべが垂れ下がり、(7) 垂れ下がった雄しべは雌しべと接していることが確認されました。これらの特徴の組み合わせは、これまでに知られているタヌキノショクダイ科の5属には見られないものであり、今回発見された植物が既存の植物とは隔絶した存在であることが明らかとなりました (図2) ※3。

(A & C) 横から見た植物体。(B & D) 花の断面。

ムジナノショクダイでは雄しべと雌しべの高さが同じで、重複がみられるのに対し、コウベタヌキノショクダイではそれぞれが遠く離れて位置している。なおムジナノショクダイでは矢印の部位のみ雄しべと雌しべが接しており、反対側で接していないが、これは解剖時に花を押し広げたことによるものであり、本来は接している。

スケールバー:A & C = 10 mm, B & D = 5 mm. 撮影:末次健司。

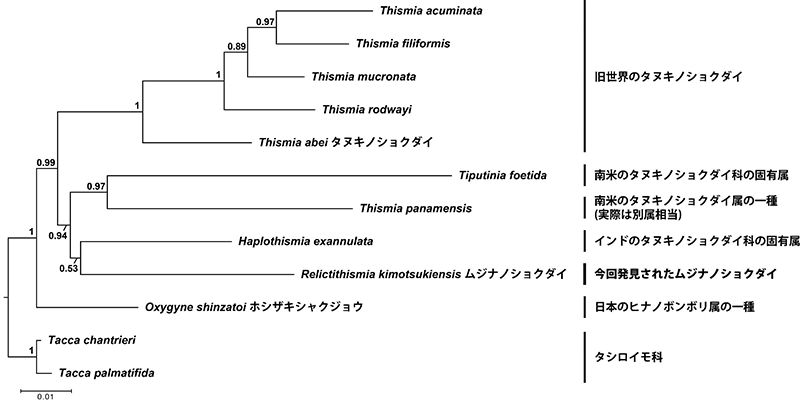

さらに確固たる裏付けを得るため、京都大学大学院理学研究科の中野隆文准教授の協力を得て、ゲノムDNAを用いた系統解析を行い、今回発見された植物と他のタヌキノショクダイ科植物の関係性を調査しました。その結果、今回発見された植物は、旧世界※4に分布するタヌキノショクダイ属の植物とは明確に異なり、インドから知られるHaplothismia属の植物に遺伝的に近いことが示唆されました (図3)。なお両者には、形態的にも、タヌキノショクダイ科の中でこれらだけが塊茎に似た根を有するという共通点があります。一方で図3の系統樹では、この未知の植物はHaplothismia属と単一の系統 (単系統) になりましたが、その事後確率※5はあまり高くなく、別の解析手法を使うと両者の単系統性は支持されないこともあり、この未知の植物とHaplothismia属が単系統と断定できるものではありませんでした。また、未知の植物とHaplothismia属の遺伝的な差異は、他の属間どうしでみられる遺伝的な差異と同等のレベルであることを鑑みると、この植物をHaplothismia属の新種とするのは適当ではないという結論に至りました。とりわけ重要な点として、この未知の植物とHaplothismia属の間には、いくつか決定的な形態的な差異があります。具体的には、Haplothismia属は2–6花をつける長い花序を有し、花筒内にリング状の構造を持たず、雄しべと雌しべは花筒内で接しない等、今回発見された植物とは大きく異なる形態的特徴を持ちます。特に、リング状の構造から雄しべが垂れ下がるのは、タヌキノショクダイ科の中で、今回発見された植物とタヌキノショクダイ属の植物だけです。その一方で、雄しべどうしが合着せずに独立して円筒状にならない点は、旧世界のタヌキノショクダイ属以外に共通してみられる特徴です。つまり、未知の植物は、タヌキノショクダイ科の基部で分岐した系統と科内で比較的最近になって多様化を遂げた旧世界のタヌキノショクダイ属との中間的な形質を持つ、極めて特徴的な種であることが示唆されました。

上述の形態と遺伝子の情報を総合的に判断し、末次教授らは新属ムジナノショクダイ属 Relictithismiaを設立し、この未知の植物をムジナノショクダイ R. kimotsukiensisとして記載しました。和名の「ムジナノショクダイ」は、本種が一見するとタヌキノショクダイ属の種に見えるものの、詳しく検討してみると似て非なるものであることから名付けられたものです。またムジナノショクダイは、開花時期ですら、植物体のほとんどは落ち葉の下の地中に埋まっており (図1)、地中を棲み処とするムジナ (=アナグマ) の名はぴったりと言えそうです。属名として提案された「Relictithismia」は、ラテン語の「relictus」(「残された」という意味) と「Thismia (タヌキノショクダイ属)」を組み合わせたものです。この名前は、ムジナノショクダイがタヌキノショクダイ科の基部で分岐した系統とタヌキノショクダイ属の中間的な特徴を持ち、タヌキノショクダイ属の祖先的な形質を示す可能性があることから名付けられました。種小名の「kimotsukiensis」はムジナノショクダイ発見地である鹿児島県大隅半島南部に位置する肝属山地に因んだものです。

今回の発見の意義

タヌキノショクダイ科の植物は小さく目立ちませんが、その奇妙な見た目と生活様式から植物界では最も不思議な植物と評されることもあります。今回の発見により、日本にはタヌキノショクダイ科の最も初期に分岐した分類群であるヒナノボンボリ属、旧世界のタヌキノショクダイ属の中で初期に分岐したグループに属するタヌキノショクダイとコウベタヌキノショクダイ、さらにムジナノショクダイ属が分布することが明らかになりました。タヌキノショクダイの仲間が三属も分布しているエリアは、世界中を見渡しても他にはなく、日本はタヌキノショクダイ科の進化史を明らかにする上で重要な地域と考えられます。特に、タヌキノショクダイ属と他の属の中間的な形質を持つムジナノショクダイの発見は、謎に包まれたタヌキノショクダイの仲間全体への理解を前進させるものです。一方で、タヌキノショクダイの仲間は、菌類から養分をもらって生活していることから周囲の環境に影響されやすく、存在に気づかれることなく土地改変を受けたりすることで、ほぼすべての種が絶滅の危機に瀕しています。今回発見されたムジナノショクダイも例外ではなく、極めて狭い範囲に少数の個体が確認されているに過ぎません。今回の発見が契機となり、当該自生地に保護策が講じられることやさらなる自生地の発見が望まれます。

なお、日本の植物学という大きな視点で見ても、国内で新属新種の植物が発見されたことは特筆すべき成果です。日本は植物相の調査が世界でも最も進んでいる国の一つです。このため、近年日本から発表される新しい植物は、新種ですら、「すでに地元の人はその植物の存在を認識していたものの、正式に記載されて発表されていないもの」、あるいは「すでに知られている種について遺伝子解析などを用いて詳細に検討した結果、複数の種に分ける必要が生じ、新たに記載されて発表された新種」の場合がほとんどです。つまり現在において日本から誰にも全く知られていなかった新種の植物が見つかることは非常に稀であり、新属ともなると、なおのことです。事実、日本から発見と同時に新属と認識され、かつ現在もその属名が認められている植物 (維管束植物) は、最新のものでも1930年に中井猛之進氏によって記載されたサクライソウ科のオゼソウ属オゼソウ Japonolirion osenseにまで遡ります※6。今回の新属新種「ムジナノショクダイ」は日本の植物史上、およそ1世紀ぶりの歴史的快挙と言えるでしょう。

脚注

※1

分類学は、生物を階層的に体系付けて理解しようとする学問であり、細分化だけではなく、類似するものをまとめる類型化の作業も重要視される。属は、種の一つ上の階級で、生物の学名 (世界共通の名前) は属名と種小名の二語で構成される。このため、属も種と同様に私たちにとって馴染み深い分類階級と言える。例えば、ヒトの学名はHomo sapiensで、人間という意味のHomoと賢いという意味のsapiensの二語から成る。属は通常、複数の種を含むことが一般的であるが、ヒトのように他の現在みられる生物とは大きく異なった特徴を有して隔絶した存在である場合、一つの属が単一の種で構成されていることもある。

※2

タヌキノショクダイ科にはタヌキノショクダイ属 (Thismia)、ヒナノボンボリ属 (Oxygyne)、Haplothismia属、Afrothismia属、Tiputinia属の5属で構成される見解が長らく主流であったが、最近になってAfrothismia属はタヌキノショクダイ科とは系統的に異なる新しい科Afrothismiaceaeとして独立させる分類学的な措置も提案されている。

※3

(1) ムジナノショクダイは6本の雄しべを持つのに対し、ヒナノボンボリ属 Oxygyneは3本の雄しべしか持たない。(2) ムジナノショクダイの雄しべ6本はそれぞれ独立するが、タヌキノショクダイ属 Thismiaの雄しべは円筒状の構造である。(3) ムジナノショクダイは1つの花序に1つの花をつけ、雄しべと雌しべが物理的に接しているが、Haplothismia属は1つの花序に2–6個の花をつけ、雄しべと雌しべは離れて位置し、接することはない。(4) ムジナノショクダイは雄しべに付属物を持たないのに対し、Tiputinia属は雄蕊に繊維状の付属物を持ち、雄しべの基部に2つの瘤を持つ。(5) ムジナノショクダイの花筒はつぼ型で複数の部屋に分かれないが、Afrothismia属の花筒はひょうたんのように2つの部屋を持つ。これらの明瞭な形態的な差異から、ムジナノショクダイは既知のどの属にも属さないことが示唆される。

※4

コロンブスによるアメリカ大陸発見前にヨーロッパ人に存在が知られていた地域 (ヨーロッパ、アジア、アフリカ) のことを、後から発見されたアメリカ大陸とオーストラリア大陸の総称である新世界に対して旧世界と言う。なお旧世界のタヌキノショクダイ属の種はThismia亜属に分類され、新世界である南米のタヌキノショクダイ属の種はOphiomeris亜属に分類さる。Ophiomeris亜属の1種であるThismia panamensisはThismia亜属と異なる系統に位置し、形態もThismia亜属とは差異が大きく、別属である可能性が高い。ただし、Thismia panamensis以外のOphiomeris亜属の種に関する遺伝子情報は現在のところ不明で、Ophiomeris亜属全体を一つの属に昇格するのが適切か判断できないため、本研究ではThismia panamensisの分類学的再検討は行っていない。

※5

系統解析においては、推定されたそれぞれの枝の信頼性を表す値の1つ。系統樹の分岐点 (ノード) の側に示されている数字。

※6

種レベルでも知られていなかった維管束植物に対し新属が設立された最後の例は、初島住彦氏が1976年に記載したタヌキノショクダイ科のホシザキシャクジョウ属 Saioniaである (ただし、タイプ標本の指定に不備があり、記載が有効になったのは2015年) が、その後の研究で1906年にカメルーンで記載されたOxygyne属と大きな差異がないことが明らかになり、Saionia属として記載された種はOxygyne属と見なす見解が一般的である。このため発見と同時に新属と認識され、現在もその属名が認められているものは1930年のオゼソウ属Japonolirionまで遡る。

その他、比較的最近の新属新種の発見例としては、ヤシ科のヤエヤマヤシSatakentia liukiuensisが挙げられる。ヤエヤマヤシは1964年に初島住彦氏がGulubia属の新種として記載したが、1969年にHarold Emery Moore氏がヤエヤマヤシ属Satakentiaに格上げした (こちらもタイプ標本の指定に不備があり、Moore氏による新属発表時に正式に新種と認められたと解釈できるが、発見と同時に新属と認識された訳ではない) 。

論文情報

タイトル

“Relictithismia kimotsukiensis, a new genus and species of Thismiaceae from southern Japan with discussions on its phylogenetic relationship”

(=南日本で発見されたタヌキノショクダイ科の新属新種ムジナノショクダイの記載および系統関係の議論)DOI

10.1007/s10265-024-01532-5

著者

Kenji Suetsugu (末次健司), Yasunori Nakamura (中村康則), Takafumi Nakano (中野隆文), Shuichiro Tagane (田金秀一郎)

掲載誌

Journal of Plant Research