分子フォトサイエンス研究センター 教授 富永 圭介

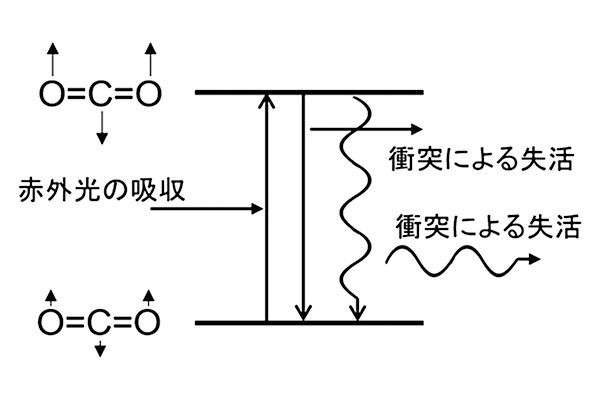

2022年1月にタイ、シリントーン国際工学部のSandhya Babel教授より標記のタイトルで授業補助を行ってほしいと依頼を受け、3月23日にオンラインで実施した。シリントーン国際工学部は、タンマサート大学の一機関ということになっているが、資金や運営の面でタンマサート大学からは独立しているとのことである。実は、2019年11月にシリントーン国際工学部を訪問した際に、Babel教授から学部生向けの授業で環境に関するテーマについて講演をしてほしいと依頼され、今回はその二回目ということになる。タイは東南アジア諸国の中でも急速な経済発展をとげた国であるが、このような急速な発展は常に環境問題を伴うものであり、環境問題への意識は高い。私は、分光手法を用いた分子科学分野での研究を行っており、二酸化炭素による地球温暖化の分子レベルでの機構が比較的関係しているため、標記のタイトルでの講演を行った。なぜ二酸化炭素が温室ガス効果を持つかということは、意外と知られていない。これは、地球自身が赤外領域の黒体放射により宇宙空間に放射されるはずであった電磁波が二酸化炭素の振動モードにより吸収されることにより、太陽光からのエネルギーと地球からの放射のバランスが崩れることによりおこる。まず、講演では、黒体輻射とは何かという話から入った。黒体輻射とは、星の色と表面温度の関係であり、温度によりエネルギーの放射スペクトルが決まる。恒星のように温度の高い星ではそのスペクトルは可視域となるが、地球のように温度の低い星では赤外領域となる。この赤外放射があるため、太陽から光エネルギーを受け続けながらでも地球の平均温度は一定となる。一方、分子は振動モードを持っており赤外領域にその振動数を持つ。二原子分子の場合、振動モードは一つであるが、3原子以上の多原子分子になれば、複数の振動モードを持つことになる。二酸化炭素の場合、CO軸に沿って炭素原子や酸素原子が振動する伸縮振動の他に、CO軸に垂直方向に酸素原子が振動する変角振動が存在する。この変角振動の振動数が地球からの赤外放射のスペクトルのピーク位置付近に存在するため、赤外放射を吸収してしまう。そのため赤外光が宇宙空間に放射されなくなり太陽からのエネルギーとのバランスが崩れることになる。赤外光を吸収した二酸化炭素は振動が励起された状態になるが、他の分子との衝突によりこの励起エネルギーは失活していく。一方で衝突した分子は並進運動のエネルギーを得ることになり、結局、分子運動は激しくなる。これが「気温が上がった」として検知される。以上の内容の講演を学部生は講義室で視聴していたようであり、その他、大学院生など50名ほどがオンラインで参加した。

中央がSandhya Babel教授