神戸大学大学院人間発達環境学研究科の佐賀達矢助教と岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域の藤岡春菜助教は、長野県や岐阜県などで「蜂の子」として広く食べられているシダクロスズメバチが、鳥類や哺乳類を含む脊椎動物を捕食していることをDNA解析により明らかにしました。

これらの地域では、蜂を捕り、飼育し、食べる文化が根付いていますが、餌に関する実態ははっきりと分かっておらず、また人間によって飼育された蜂と野生で採取された蜂の食性の違いはほとんど知られていません。そこで、野生巣と飼育巣において蜂の餌生物種を DNA メタバーコーディングで解析したところ、昆虫・クモ・鳥類・哺乳類・両生類・爬虫類・魚類など計 324 種の餌生物が同定されました。また、飼育巣と比較して、野生巣では野生の脊椎動物の餌の多様性が有意に高いことも明らかになりました。これは、人間が供給する肉(鶏肉や鹿肉など)で飼育することが、自然な採餌を一部置き換える可能性を示唆しています。

さらに、飼育経験者の餌生物種の認識および味覚評価との関連をアンケート調査した結果、多くの蜂飼育経験者が野生下で蜂が脊椎動物を食べているのを目撃した経験があり、地域の愛好家たちが学術的な知見に先んじて、自らの経験や知識によって鳥類や哺乳類を飼育時に餌として与えていたことの妥当性をDNA解析から証明しました。また、飼育経験がある回答者ほど野生産と飼育産で味に違いがあることを認識しており、その理由は、与えられた餌の違いが挙げられました。

本研究は、地域に根ざした昆虫食文化の合理性と知識体系の一端を明らかにするものです。また、「蜂の子」を貴重な食料資源として持続的に利用するために、科学に基づく学術研究と、愛好家による飼育戦略や文化的慣行との間で知見を往還させることで、「蜂の子」に関する食文化および飼育文化を洗練させていくことの重要性も示しています。

この研究成果は、5月14日に「Journal of Insects as Food and Feed」に掲載されました。

ポイント

- シダクロスズメバチ(Vespula shidai )が食べている獲物を DNA メタバーコーディングで解析し、野生巣および飼育巣から、昆虫やクモに加えて鳥類・哺乳類・両生類・爬虫類・魚類を含む324 種の餌生物種を特定し、多様な食餌の習慣を明らかにした。

- 多くの蜂飼育経験者が野生下で蜂がこれらの脊椎動物を食べているのを実際に観察しており、学術的知見に先んじて脊椎動物を与える飼育を実践してきた。本研究は、こうした飼育方法の妥当性をDNA分析で裏付けることとなった。

- 「蜂の子」の味について、飼育経験者の 58% が「野生巣産と飼育巣産では味が異なる」と回答し、その理由として「与える餌の違い」が挙げられた。

研究の背景

クロスズメバチ属のシダクロスズメバチおよびクロスズメバチの幼虫や蛹は、特に中部地方の里地里山を中心に「蜂の子」と呼ばれ、秋のご馳走として食べられています。1960年代から70年代にかけて、クロスズメバチの餌生物種として54種の昆虫が学術的に記載され、その後の文献には、クモ・カエル・ザリガニなども記載されました。『山椒魚』などの著作で有名な作家の井伏鱒二も、伝統的な蜂の巣採取の風習を描いた随筆『スガレ追ひ』の中でクロスズメバチの餌としてはセミとカエルを用いると書いてあります。しかし、1970年以降、餌に関する学術的な研究は本格的には行われていません。

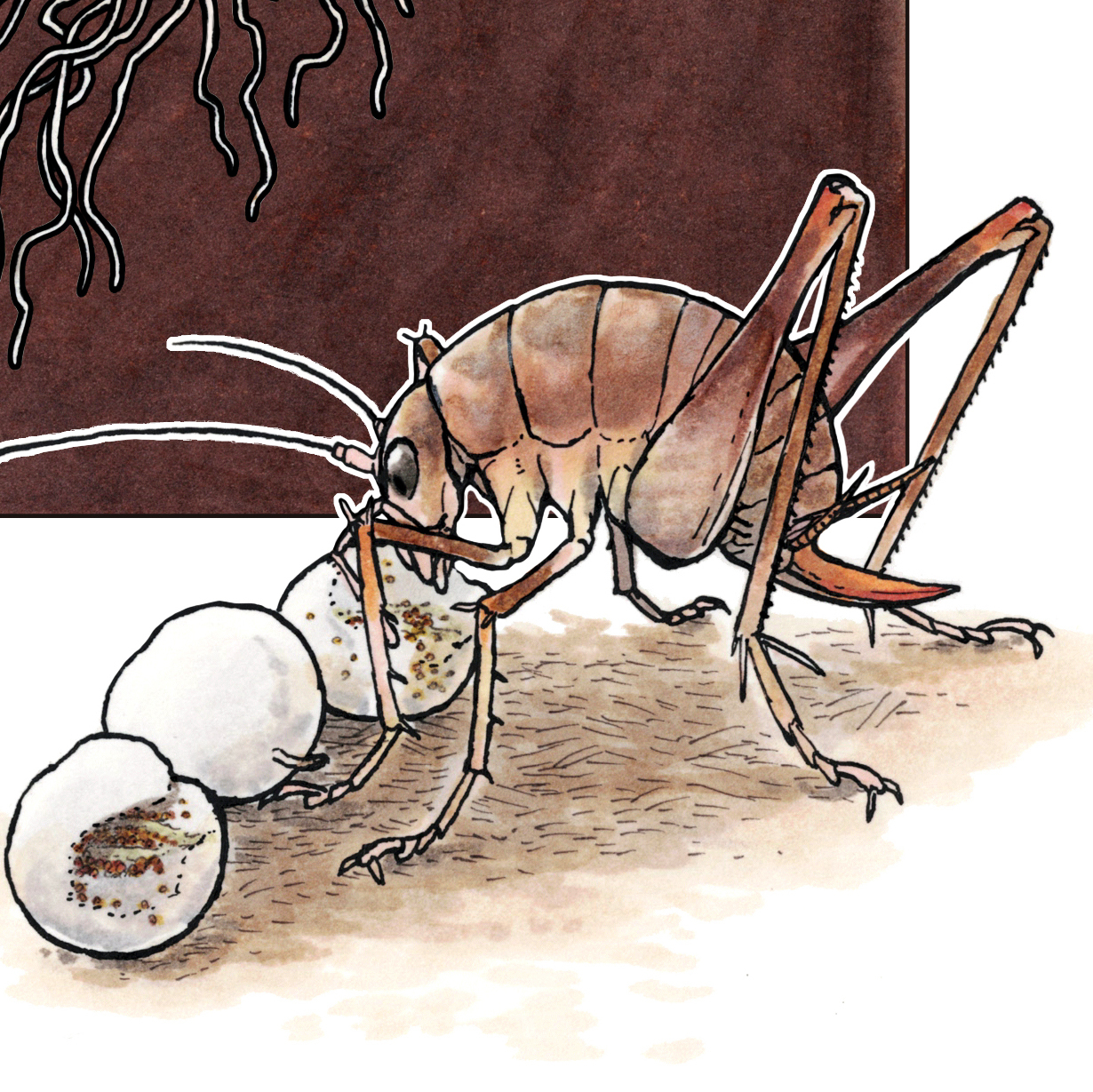

一方で、「蜂の子」を食べる文化があるこれらの地域では、蜂愛好家たちがシダクロスズメバチの巣を採集し、餌を与えてより大きく育てて食べています。時に愛好家同士でいかに大きな巣に育てられるか競い合うように飼育が行われています(図1)。現在では、少なくとも岐阜県中津川市、恵那市、長野県下伊那郡阿南町において、愛好家たちは自らの経験や仲間との情報交換によって、鶏肉や鶏レバー、豚肉、鹿肉等の食肉を与えて飼育しています(図2)。

ただし、このように人工的に餌が与えられている巣とは異なり、野生巣が実際にどのような餌を捕えているのかについては50年以上前の知見しかなく、その実態は明らかになっていません。飼育巣においても、食肉など与えられた餌以外にどのような餌を集めているのかはよくわかっていませんでした。また、シダクロスズメバチが野生下で何を食べているのか、蜂飼育者が実際にどの程度目撃したり、仲間から情報を得ていたりして把握しているのかは、これまで詳しく調べられていませんでした。加えて、野生巣と飼育巣とで「蜂の子」の味に違いがあるという噂は語られるものの、これまで信ぴょう性の高い情報がありませんでした。

研究の内容

研究グループは、中部地方の里地里山において食用として珍重されるシダクロスズメバチを対象に、野生巣および飼育巣で捕食している餌生物種の差異を DNA メタバーコーディングで解析しました。岐阜・長野の野生巣 5 巣と飼育巣 7 巣から終齢幼虫 52 個体を採取し(図3)、腸の内容物の COI 遺伝子領域の配列を調べたところ、昆虫やクモに加えて鳥類・哺乳類・両生類・爬虫類・魚類を含む計 324 種の餌生物を同定しました。巣あたりの総餌種数は野生巣と飼育巣でほぼ同じでしたが、餌種の組成は両者で異なり、野生巣では野生の脊椎動物種の検出頻度が有意に高く、野生下での多様な脊椎動物の死体利用の実態が示唆されました。一方、飼育巣では餌として用いられた鶏やシカ、ウズラ肉の DNA が高頻度で検出され、与えた餌が野生の捕食パターンの一部を代替していることが明らかになりました。さらに、野生巣、飼育巣の全ての巣から何らかの鳥種が検出され、野生巣と飼育巣の1巣ずつ以外の巣からは、何らかの哺乳類の種が検出されました。これは、鳥と哺乳類がシダクロスズメバチの重要な餌になっていることを示しています。これらの結果は、蜂愛好家が自身の知見の蓄積に基づき、学術的な知見に先んじて鳥や哺乳類の肉を与えてきた飼育手法が、野生の餌選択と一致していたことを裏付けるものです。本研究により、蜂飼育者の餌選択における経験知が科学的にも妥当であることが明らかになりました。

続いて、飼育経験者の餌生物種の認識および味覚評価との関連を検討するため、アンケート調査を行ったところ、約80%の蜂飼育者が野生下で実際に蜂が脊椎動物を捕食する様子を目撃していたことが明らかになりました。この結果は、彼らの餌選択が単に蜂飼育経験に基づくものではなく、自然との関わりの中で蜂の生態に関する知見を蓄積してきたことによるものであると考えられます。さらに、「蜂の子」の味に関するアンケートでは、飼育経験者の 58% が「野生巣産と飼育巣産では味が異なる」と回答し、その理由として「与える餌の違い」が挙げられていました。これらの結果から、「蜂の子」の味は単なる食材としての特徴にとどまらず、里地里山という生物多様性のホットスポットの生態系と深く結びついた「環境の味」であるとも言えます。

野生下における餌資源の解明や、飼育時に与える餌が蜂やその生育環境に与える影響を科学的に検証することは、「蜂の子」を持続可能な食資源として活用するために不可欠です。また、本研究により、地域の蜂飼育者が長年の経験から培ってきた飼育手法や餌選択の知識、すなわち「在来知」が学術的知見と合致していたことも示されました。このように、学術研究と在来知の協働は、持続可能な飼育戦略の構築に向けた貴重な手がかりとなります。近年は食資源において「生産効率」や「低環境負荷」が注目されがちですが、本研究は、地域文化と深く結びついた伝統的な飼育法の中にも、科学的合理性と環境との調和が存在する可能性を明らかにしました。「蜂の子」という食材をめぐる文化や経験知は、単なる栄養源ではなく、人と自然の関わりそのものを映し出す重要な文化的資源です。こうした視点から、本研究は、私たちの「食」のあり方を問い直すとともに、次世代へと引き継ぐべき食文化と自然との関係性を再認識する機会になると考えています。

今後の展開

本研究では、岐阜県および長野県の一部地域において、秋に食される「蜂の子」の餌生物種を特定しました。今後は季節や地域を拡大した調査を行い、餌生物種の季節差、地域差の存在を明らかにしていく予定です。また、飼育の際に与える餌種にこだわりをもっている方の協力を得て、与える餌と「蜂の子」の味の関係についても調べたいと考えています。

論文情報

・タイトル

・DOI

10.1163/23524588-bja10201

・著者

佐賀達矢(神戸大学大学院人間発達環境学研究科)

藤岡春菜(岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域)

・掲載誌

Journal of Insects as Food and Feed