神戸大学大学院人間発達環境学研究科の佐賀達矢助教、内山愉太助教と九州大学大学院理学研究院の中田泰地特任助教らの研究グループは、神戸市内のスズメバチ類の駆除依頼記録7,916件(2019-2021年)を分析し、都市化の進行度合いによってスズメバチ属とアシナガバチ属の人間との軋轢パターンが大きく異なることを明らかにしました。

スズメバチやアシナガバチはさまざまな昆虫や小動物を捕食し、生態系のバランスを保つ重要な役割を担っています(写真)。しかし、気づかずに巣に近づいてしまった場合などに刺傷事故が発生し、国内で年間約20名の死亡例が報告されています。そのため、それらの蜂に対して個々人が適切に対応することで、共存関係を築くことが求められています。

研究グループは、神戸市内の町字(区よりも一段細かい単位)ごとの779地区を対象に、土地利用データや人口データと駆除依頼記録を統合解析しました。その結果、オオスズメバチなどのスズメバチ属は開発率15-20%の低度都市化地域(主に農村部)で駆除依頼が最多となる一方、アシナガバチ属は開発率40%程度の中度都市化地域(一部の郊外ニュータウン等)で駆除依頼が多いことが判明しました。この結果は、どのような場所において優先的に蜂に関する情報(スズメバチは攻撃性があり危険性が高い、一方でアシナガバチは不用意に個体や巣に触れなければ攻撃してくるリスクは低い等)の共有や教育を行っていくべきか検討する際に有用な基盤情報であり、蜂との共存関係を他都市においても構築していくうえで重要な知見をもたらしています。

この研究成果は、8月19日(日本時間)に国際学術誌「Urban Ecosystems」に掲載されました。

ポイント

- 日本初の大規模な蜂駆除記録の統計分析により、従来の生態学的研究では捉えきれなかった人間と蜂の軋轢パターンを数値化

- 都市化度によってスズメバチ属とアシナガバチ属の駆除依頼パターンが大きく異なり、両属とも中程度の都市化地域で駆除依頼が最多となることを発見

- 地域特性に応じた蜂の管理戦略や教育の優先地域を決める際の科学的根拠を提供し、他都市でも蜂との共存関係構築に貢献可能

研究の背景

生物多様性・自然資本に関する世界共通の目標として2030年までに生物多様性の状態を回復軌道に乗せること(ネイチャーポジティブ)が掲げられています。この政策の一環として世界的に都市緑化や自然保護地域の拡充が推進されていますが、緑地の増加は同時に野生動物との軋轢を増加させる可能性があります。東京では害虫相談の約50%を刺虫類が占めるなど、都市部での蜂被害は深刻な問題となっています。

従来の生態学的研究では、名古屋市において一部のスズメバチの個体数が都市緑地に正の応答を示すことが報告されていましたが、実際の人間との軋轢パターンは明らかになっていませんでした。本研究では、生態学的分布と人間の行動的要因(リスク認知、忌避感情など)の両方を反映する「駆除依頼記録」を用いることで、蜂による人間への影響、すなわち自然環境が人間社会に与える負の影響(生態系ディスサービス)の実態を解明しました。

研究の内容

研究グループは、2019-2021年の神戸市内の蜂駆除依頼記録7,916件において、779地区の土地利用データ(開発地、農地、森林面積)および人口データを統合分析しました。神戸市は上記期間中、私有住宅の蜂駆除費用を全額補助していたため、経済的負担なく専門業者に依頼できる環境が整っており、市民のほぼすべての駆除行動を捕捉できた稀有なデータセットが得られました。このような大規模な蜂駆除記録の統合的解析は日本で初めて行われ、従来の生態学の研究では捉えることが難しかった、実際に起こっている人間とスズメバチ類の軋轢を数値化することができました。本研究では、蜂の生息状況だけでなく、人間の行動や心理的要因も含めた社会生態学的な観点から分析を行うため、駆除依頼データに加えて詳細な地理情報や人口統計データを組み合わせた多次元的なビッグデータ解析を行いました。統計解析では、複数の要因(土地利用、人口密度、各地区の空間的な分布、年次変動)を同時に考慮できる高度な統計モデル(一般化線形混合モデル)を用いることで、これまでの研究では明らかにできなかった詳細な蜂と人の関係解明を行うことができました。

分析手法として、蜂の生息地と人間の居住地が重複する範囲を考慮し、各地区の中心点から半径1km以内の土地利用を評価しました。これは、スズメバチ類の採餌範囲が1km以上に及ぶという生態学的知見に基づいています。

解析の結果、都市化度によってスズメバチとアシナガバチの駆除依頼パターンが大きく異なることが判明しました。オオスズメバチやキイロスズメバチなどのスズメバチ属は都市化度15-20%の低度都市化地域で駆除依頼が最多となる一方で、アシナガバチ属は都市化度40%程度の中度都市化地域(新興住宅地を含む)で駆除依頼が多いことがわかりました。両属ともに高度都市化地域では駆除依頼が減少する傾向も確認されました。

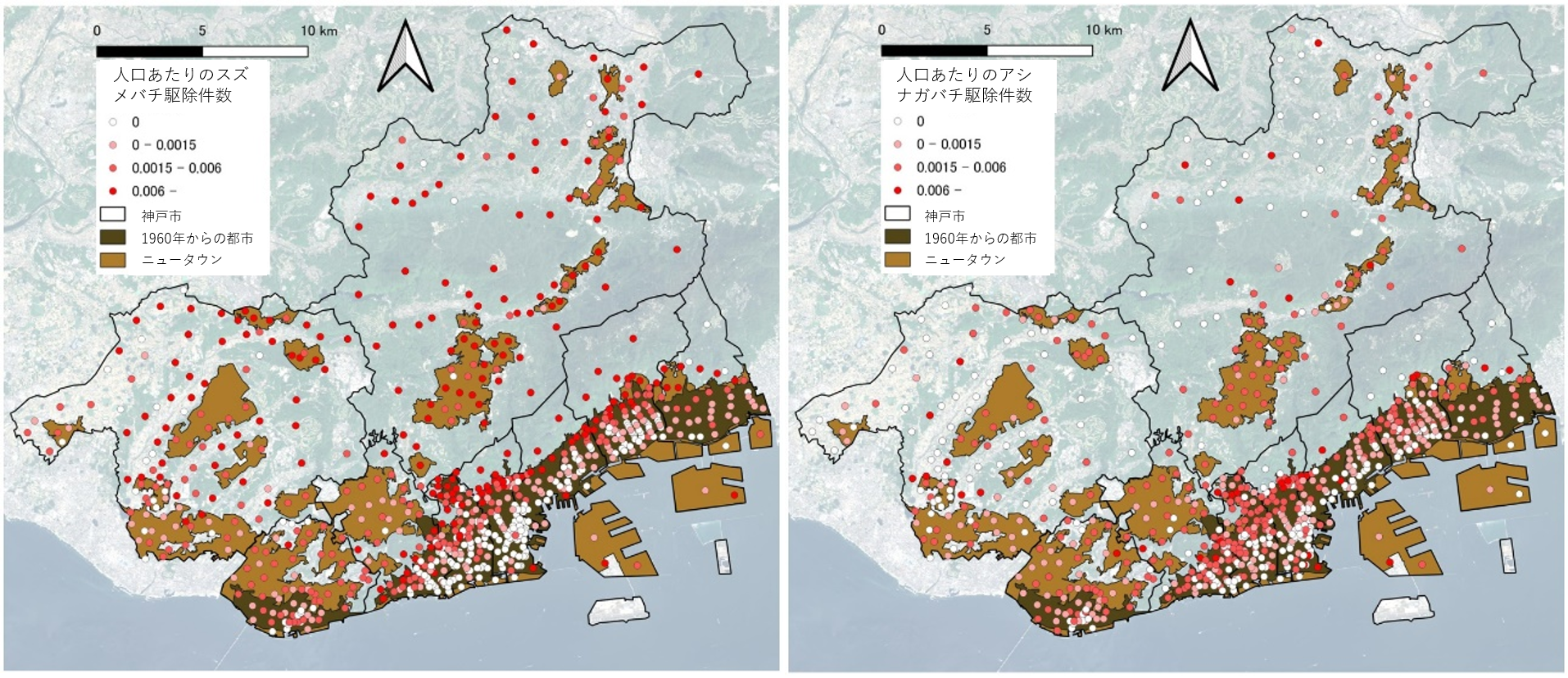

また、空間分析により、スズメバチとアシナガバチの両属とも都市開発が中程度の地域で駆除依頼が最も多い結果が得られました。さらに、スズメバチとアシナガバチの駆除依頼数の割合と土地利用データを解析した結果から、都市開発の程度が増加するほど駆除依頼数のアシナガバチが占める割合が増加することがわかり、アシナガバチの駆除依頼が1960-70年代開発の郊外ニュータウンに集中することも判明しました(図1)。これらの地域は軒や庭のある一戸建て住宅が多く、アシナガバチの営巣に適している一方、住民の昆虫に対する知識や寛容性が農村部住民より低い可能性が示唆されました。

今後の展開

本研究成果は、都市計画における自然環境からの人間社会への負の影響の考慮や、地域特性に応じた蜂の管理戦略の構築に重要な知見を提供します。特に注目すべきは、低都市化地域ではアシナガバチの駆除依頼が非常に少ないことです。また、農地が多い地区ではスズメバチ駆除依頼件数が有意に少ないことが示されました。これらの地域の住民の蜂との関わり方や共存の知恵を理解し、学ぶことで、蜂への過度な恐怖心を減らし、不要な駆除を減らすとともに、生態系サービスを担う蜂類との持続可能な共存関係を築ける可能性があります。また、本研究によって、生態学的調査だけでは把握できない人間と野生動物間における軋轢の社会生態学的側面を明らかにした点でも意義があると考えています。今後は、各町字における蜂の巣の密度調査と住民のスズメバチやアシナガバチの認識や駆除理由のアンケート調査を組み合わせることで、生態学的要因と社会的要因の相対的重要性をより詳しく解明する予定です。

謝辞

本研究におけるデータ収集には神戸市健康局及び兵庫県ペストコントロール協会の支援を受けました。本研究は神戸大学大学院人間発達環境学研究科研究推進支援経費及び環境省・(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費(JPMEERF20254RB1)の支援により実施されました。

論文情報

タイトル

DOI

10.1007/s11252-025-01788-2

著者

佐賀達矢(神戸大学大学院人間発達環境学研究科)、中田泰地(九州大学大学院理学研究院)、内山愉太(神戸大学大学院人間発達環境学研究科)

掲載誌

Urban Ecosystems