神戸大学大学院人間発達環境学研究科の佐賀達矢助教と九州大学理学部生物学科の中田泰地特任助教は、都市化する環境に適応する2種のスズメバチ(コガタスズメバチおよびキイロスズメバチ)の餌選択に与える影響をDNAメタバーコーディング法により詳細に解析し、都市環境下において両種が異なる適応戦略を示すことを明らかにしました。

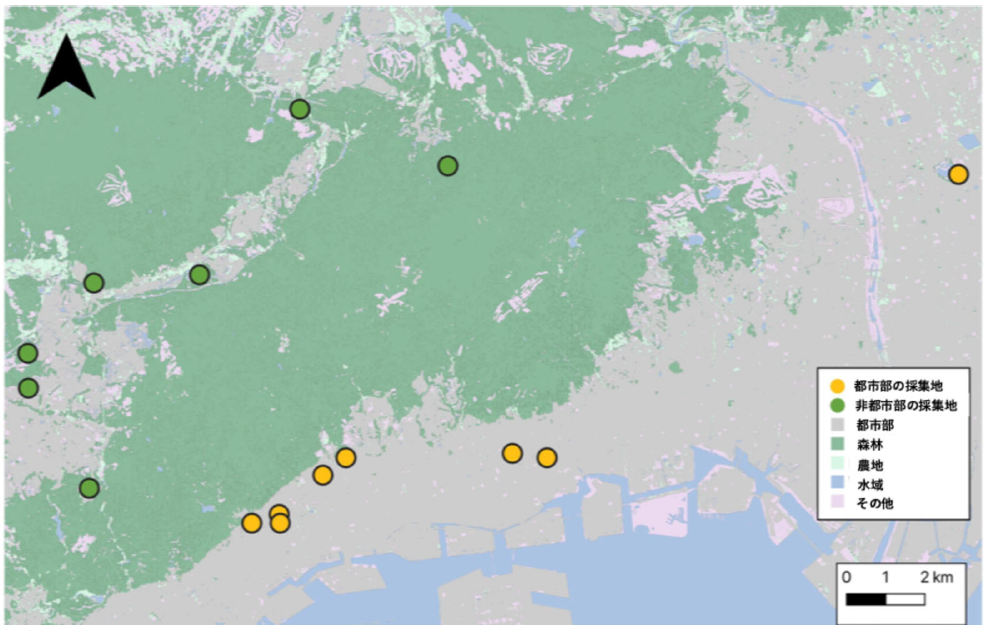

都市化は生物多様性に大きな影響を与える主要な環境変化の一つですが、特に捕食者の採餌行動や食物網構造への影響については十分に解明されていませんでした。研究グループは、兵庫県神戸市・伊丹市において2023年8月から9月に採集したコガタスズメバチおよびキイロスズメバチの幼虫の腸内容物をDNA解析し、高解像度の土地利用データと組み合わせて解析を行いました。

その結果、都市化の進行に伴い両種の餌となる生物種数が大幅に減少する一方で、2種のスズメバチは異なる適応戦略を示すことが明らかになりました。特に、コガタスズメバチは都市環境に応じて餌の種類を大きく変える高い柔軟性を持つ一方、キイロスズメバチは環境が変わってもコガタスズメバチほどは餌選択が変化しないことが判明しました。この結果は、都市環境ではスズメバチの採餌行動が変わることを示した初めての例です。これは、スズメバチらがどのように都市部の環境に応答・適応して複数種が共存しているのかを解明する上で非常に重要な知見です。今後は、都市と非都市での巣の大きさや密度といった市民の生活にも影響する形質に差異が生じているのかの解明を目指します。

この研究成果は、2025年11月4日18時(日本時間)に国際学術誌『Entomologia Generalis』に掲載されました。

ポイント

- コガタスズメバチとキイロスズメバチの幼虫腸内容物をDNAメタバーコーディングで解析し、都市化が餌選択に与える影響を定量的に評価した。

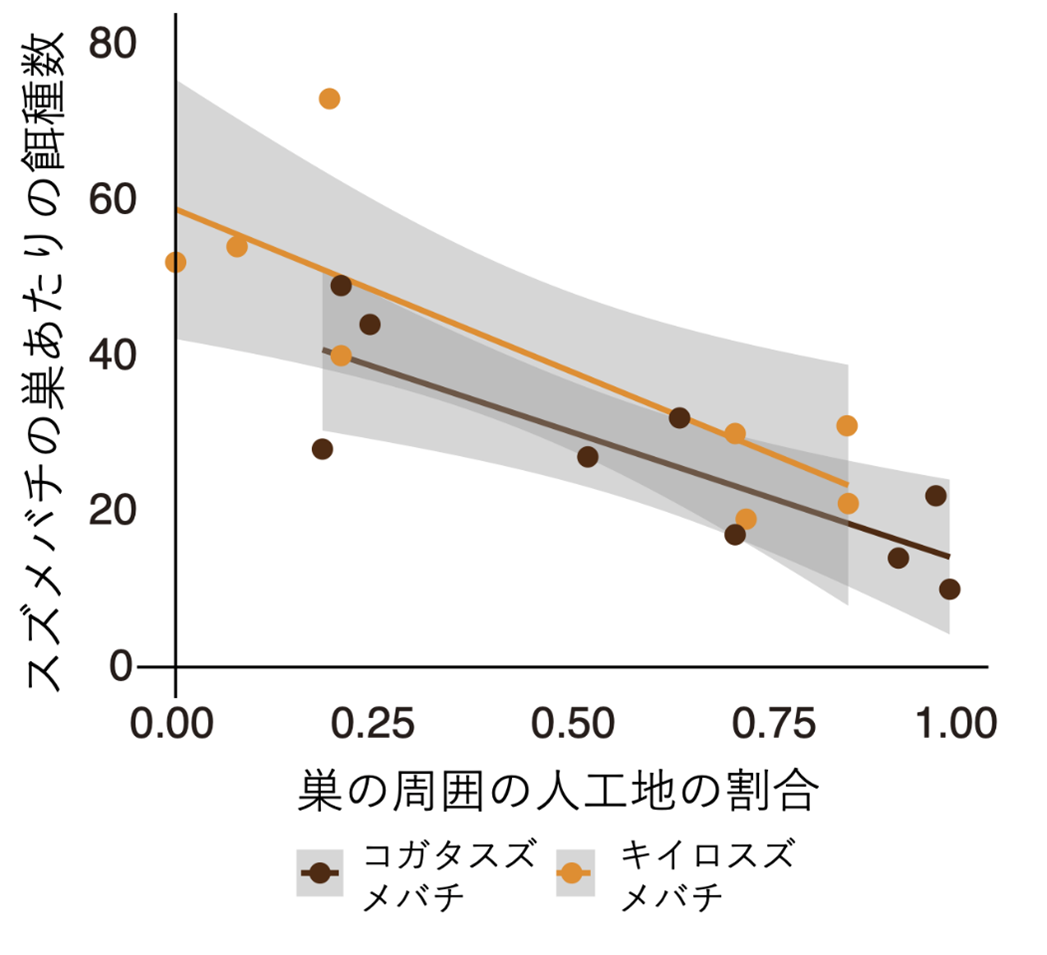

- 巣周辺500m以内の開発地面積の増加に伴い、両種ともに餌生物種数が有意に減少することを確認した。

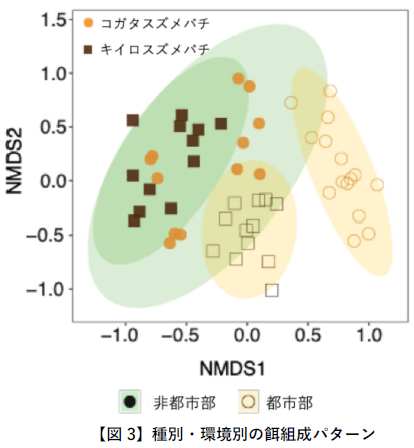

- 都市化に対する応答は種によって異なり、コガタスズメバチはより大きな餌組成の変化を示し、キイロスズメバチは同じような分類群の餌生物種の選択性を維持することが明らかになった。

- 都市環境下では、スズメバチの種同士で餌を取り合うという競争優位性よりも、餌の選択を変えるといった行動的柔軟性が捕食者の適応に重要であることが示唆された。

研究の背景

都市化は世界的に加速している環境変化であり、自然景観を変化させ、新たな生態系を創出しています。これらの変化は生息地の単純化、資源の断片化、栄養動態の変化を引き起こし、特に動物の行動や種間相互作用に強い影響を与えます。

昆虫の捕食者は草食動物の個体数調節、競争者、高次消費者の餌として重要な生態学的役割を果たしていますが、都市環境における餌選択や食物網での役割については、送粉者や植食性昆虫と比較して研究が不足していました。都市環境は生態学的なフィルターとして機能し、広い食性、行動的柔軟性、人間活動への耐性などの特定の機能形質をもつ種のみを選び取ることが知られています。

国内の多くの地域において、コガタスズメバチ(Vespa analis)とキイロスズメバチ(V. simillima)は森林縁や都市部において共存する昆虫生態系の頂点捕食者です。これまでの研究では、樹液をめぐる餌場において、コガタスズメバチの方がキイロスズメバチよりも強い競争優位性を示すことが報告されていましたが、都市環境下での餌利用については詳しく調べられていませんでした。また、同じような生態的な地位(餌や生息場所、生息時間)を占める複数の種類の生き物は共存できないという生態学の理論がありますが、日本や広くアジアの多くの場所で複数のスズメバチ種が共存しており、このメカニズムは十分に解明されていませんでした。

研究の内容

研究手法

2023年8月から9月にかけて、兵庫県神戸市・伊丹市の都市部と郊外からスズメバチの巣17個を採集し、幼虫51個体の腸内容物をDNAメタバーコーディング法により解析しました(図1)。また、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の高解像度土地利用データを使用して、巣の周囲の建物・道路などの開発地面積を定量化し、餌選択に対する都市化の影響を統計的に評価しました。

発見1:都市化により餌生物の多様性が大幅に減少

DNA解析により、コガタスズメバチからは153分類群(11目62科)、キイロスズメバチからは181分類群(21目78科)の餌生物を同定しました。統計解析の結果、巣周辺500m圏内の開発地面積が餌生物種数を最も強く予測することが判明し、開発地面積が増えるごとに餌種数が減り、例えば開発地面積が25%増加すると餌生物種数が8-11種減少することが明らかになりました(図2)。

発見2:予想に反する結果-競争に強いと考えられていた種ほど都市で餌を転換-

今回の研究で、都市化に対する2種のスズメバチの対応戦略が異なることが判明しました。これまでの研究から、樹液をめぐる争いではコガタスズメバチの方がキイロスズメバチよりも強いことが知られていました。そのため研究者らは、餌をめぐる競争の激しい都市部でも、競争に強いコガタスズメバチは従来と同じような餌を狩り続けると予測していました。ところが、全く逆の結果が得られました。

コガタスズメバチは、都市環境では非都市環境と比較して餌の種類が大幅に異なりました(図3)。それも低価値な餌とされる硬い外骨格を持つコウチュウ目やハチ目昆虫を多く捕食するように変化しており、都市部で入手しやすい餌資源に適応し、変化させる戦略をとっていることが示唆されました。一方のキイロスズメバチも都市部と非都市部で餌組成が変化していましたが、コガタスズメバチよりもその変化は小さく、柔らかくて資源価値として高いと言われる鱗翅目昆虫(チョウ・ガの仲間)を継続して捕食していました。このことから餌の質は変化させない戦略をとっていることが示唆されました。この発見は、同じ環境に住む似た生き物でも、環境変化への対応の仕方が異なることを示す興味深い例となっています。

研究の新規性

本研究の技術的新規性は、DNAメタバーコーディング技術と高解像度土地利用データを組み合わせた統合的アプローチにあります。これにより、従来の目視観察では困難だった詳細な餌組成分析と、空間スケール(500m、1000m、3000m)を比較した都市化影響評価を同時に実現しました。

学術的新規性としては、都市環境において共存する捕食者が異なる適応戦略(柔軟性 vs 選択性維持)を示すことを定量的に実証した点が挙げられます。これは都市生態学における捕食者共存メカニズムの理解に新たな知見を提供します。

研究の意義と今後の展開

本研究は、都市化が共存する捕食者間の餌利用の分化を促進し、獲物の利用可能性、質、および捕食者自身の行動的柔軟性を通じて生態系に影響を与えることを明らかにしたものです。これらの知見は、都市環境が捕食者の生存に与える選別効果と、捕食者の共存に関する理論的枠組みの発展に貢献するとともに、急速に変化する都市環境下での生物群集の応答を理解する上で重要な示唆を提供しています。

本研究は単一の季節(夏季後期から秋季)のデータに基づいているため、今後は季節変動を含む長期的な調査が必要です。また、餌生物の利用可能性と選好性を分離するための調査や、行動観察データとの統合により、包括的な採餌生態の解明が期待されます。さらに、他の地域や種を含む比較研究により、都市化に対する捕食者の応答パターンの一般化が可能となり、変化する環境下での生物群集の予測や保全戦略の構築に貢献していきたいと考えています。

謝辞

スズメバチの採集には兵庫県ペストコントロール協会、長内良憲氏、竹之下均次氏、望月利洋氏の協力を得ました。本研究はホクト生物科学振興財団助成金、コープこうべ環境基金、住友財団環境研究助成、環境省・(独)環境再生保全機構の環境総合研究推進費(JPMEERF20254RB1)、神戸大学大学院人間発達環境学研究科研究推進支援経費の支援により実施されました。

論文情報

タイトル

"Urbanization reduces prey diversity and promotes dietary divergence in sympatric hornet species"

DOI

10.1127/entomologia/3749

著者

佐賀達矢(神戸大学大学院人間発達環境学研究科)、中田泰地(九州大学大学院理学研究院)

掲載誌

Entomologia Generalis

報道問い合わせ先

- 神戸大学総務部広報課

E-Mail:ppr-kouhoushitsu[at]office.kobe-u.ac.jp(※ [at] を @ に変更してください)