神戸大学大学院理学研究科の深城英弘教授、郷達明特命助教(現・奈良先端科学技術大学院大学助教)らと、ノッティンガム大学(英)、モンペリエ大学(仏)の研究グループは、3Dライブイメージング技術をもちいて、植物の側根の形成過程を観察し、根の分裂組織が新たに構築される仕組みの一端を明らかにしました。

今後、植物が根を増やす仕組みがさらに解明できれば、将来さまざまな農作物や園芸品種などにおいて、根系の発達を人為的に変化させることで、植物の成長を調節できるようになることが期待されます。

この研究成果は、8月10日に、「Development」にオンライン掲載されました。

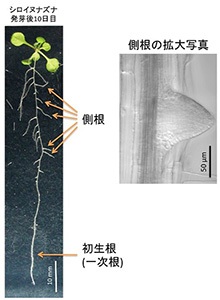

左は発芽後10日目のシロイヌナズナの写真。発芽後に最初に伸長した初生根 (一次根) から多数の側根が形成されている。右は側根の拡大図。側根は根の内部組織から形成されて、親根の外へと成長する。

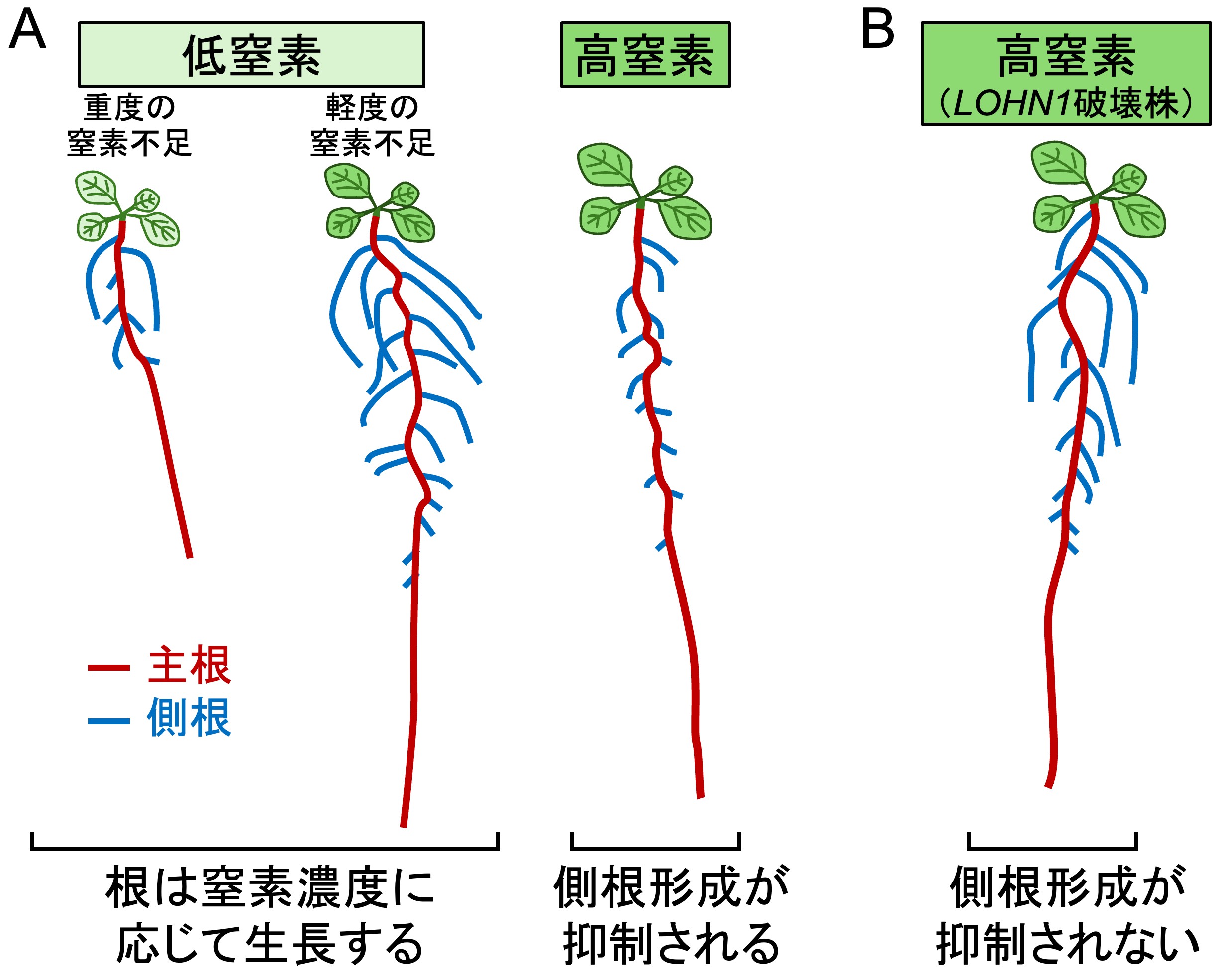

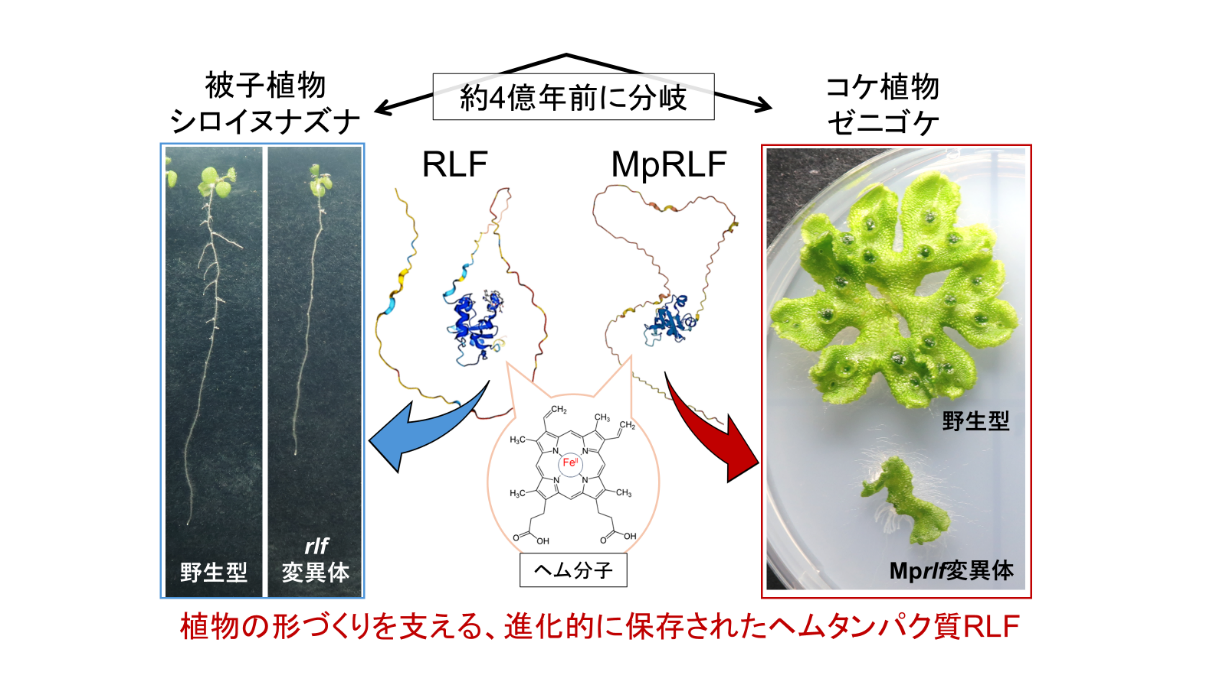

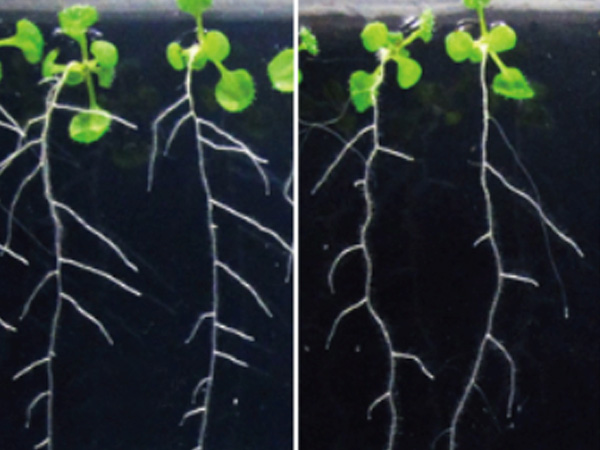

植物は、土の中で新しい根を次々と分岐させて増やすことによって、生育環境に適した形の根系(植物体の地下部全体)を発達させます。根系は、発芽後最初に伸長する「初生根」と、初生根など既に作られた根の内部組織から作られる「側根」、さらに地上部の葉や茎から作られる「不定根」によって構築されます。1本しかない初生根に対して、側根と不定根は発芽後に多数作られ、根系の大部分を占めるため、これらの根は根系の形状パターンに大きな影響を及ぼします。

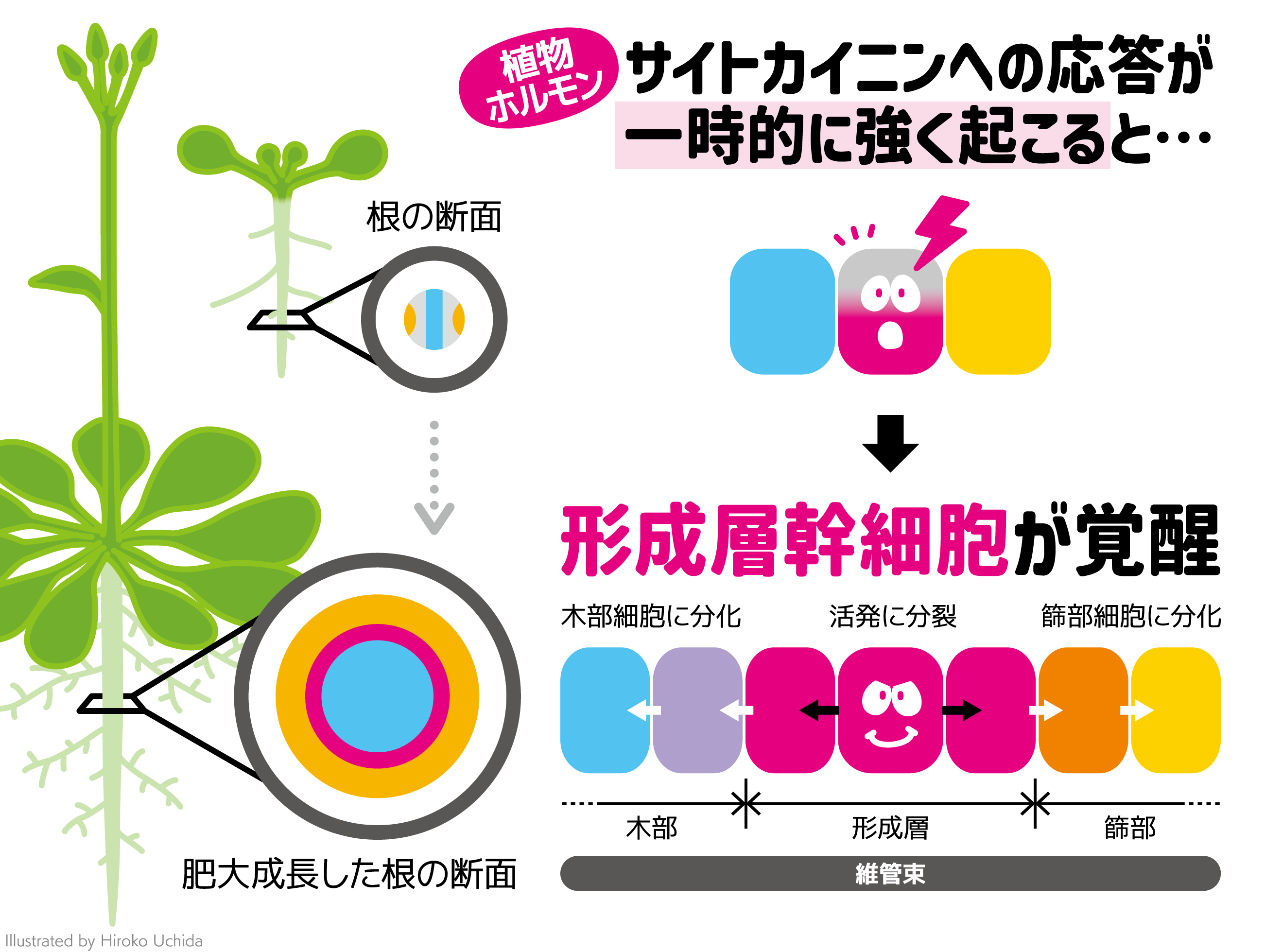

根が成長するには,それぞれの根の先端にある「分裂組織」と呼ばれる部位で新しい細胞を生み出す必要があります。初生根は胚発生の過程で作られる幼根に由来するのに対して、側根は発芽後に分化した数個の細胞から作られます。これまでに、遺伝学的、組織学的な研究から、初生根の形成の仕組みについては理解が進んできましたが、わずか数個の細胞から側根が形成される仕組みについては未解明な点が数多く残されていました。

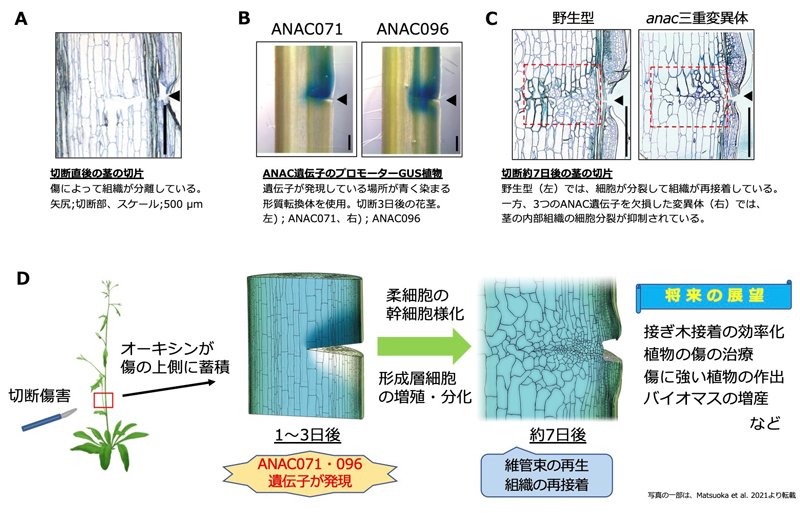

当研究グループでは、共焦点レーザー顕微鏡をもちいた3Dライブイメージング技術により、モデル植物であるシロイヌナズナの発芽後に形成される新しい根(側根)の発生過程を、生きたまま長時間に渡って観察できる手法を確立しました。

また、側根の形態形成に異常のある変異体と、野生型の発生過程を比較することによって、側根の発生および根の分裂組織を構築する仕組みの一端、特に根の分裂組織の働きに重要な「静止中心(quiescent center)」が確立する仕組みを明らかにしました。

側根の発生過程を細胞レベルで経時的に観察することが可能になったことで、個々の細胞がどのように分裂、変形していくのか、また、細胞がどのように協調して、根を形作る仕組みについての理解が進むことが期待されます。今後、根を増やす仕組みが解明できれば、将来さまざまな農作物や園芸品種などにおいて、根系の発達を人為的に変化させることで植物の成長を調節できるようになることが期待されます。

シロイヌナズナの側根形成では、4層からなる側根原基が形成された後に、静止中心細胞が確立され、分裂組織 (メリステム) が形成される。

研究助成

この研究は、科学研究費補助金・新学術領域研究「植物発生ロジックの多元的開拓」、および日本学術振興会特別研究員制度の支援を受けて行われました。

論文情報

- タイトル

- “Quiescent center initiation in the Arabidopsis lateral root primordia is dependent on the SCARECROW transcription factor”

- DOI

- 10.1242/dev.135319

- 著者

- Tatsuaki Goh, Koichi Toyokura, Darren M. Wells, Kamal Swarup, Mayuko Yamamoto, Tetsuro Mimura, Dolf Weijers, Hidehiro Fukaki, Laurent Laplaze, Malcolm J. Bennett, Soazig Guyomarc'h

- 掲載誌

- Development