神戸大学大学院工学研究科の中山恵介教授、大学院生天野元氏、神戸大学大学院システム情報学研究科の熊本悦子教授、釧路市教育委員会マリモ研究室尾山洋一博士、北見工業大学工学部駒井克昭教授、神戸大学医学部附属病院医療技術部放射線部門堀井慎太郎氏、同放射線部門曽宮雄一郎氏らの研究グループは、阿寒湖のマリモの詳細な成長速度と巨大マリモが存在する上で理想的な水温環境の解明に成功しました。今後、将来におけるマリモの維持管理に役立つことが期待されます。

この研究成果は、2023年10月6日に、Scientific Reportsに掲載されました。

ポイント

- 阿寒湖のマリモの成長速度がより明らかになった。

- 水温が高くなるとマリモが痩せてしまうことがわかった。

- 約35年前と比べてマリモの厚さが減少している可能性が示された。

- 地球温暖化が進行すると厚さが更に減少して壊れやすくなる恐れがあることがわかった。

研究の背景

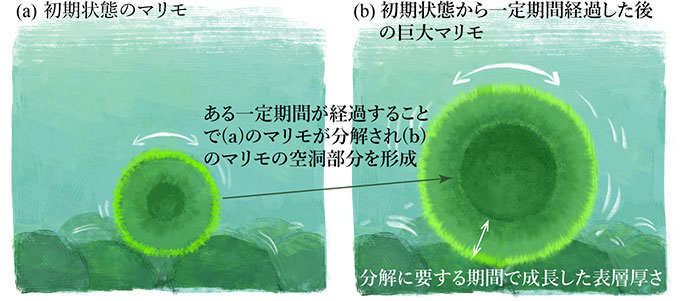

国の特別天然記念物「阿寒湖マリモ」は、Aegagropila linnaei (エガグロピラ・リンナエ) という学名を持つ、丸くなる性質を備えた淡水生の緑藻類の一種です。マリモは大きくなると中央に空洞を形成し、表層の厚さが4 cmから5 cm程度、そして球の直径が20 cm以上に成長する糸状の細い藻の集合体です (図1)。直径が20 cm以上に成長する巨大マリモは、世界中で個体数が減少し、現在、阿寒湖が世界で唯一の巨大マリモの群生地と考えられています。神戸大学では、北見工業大学や釧路市教育委員会などと連携して阿寒湖のマリモの保全に向けた調査研究を進めています。これまでの研究で、風波による回転・振動によって、マリモの表面に積もった有機物などが振り落とされて光合成による成長を促すことや、マリモ同士が擦れあうことで表面が磨かれて球形が形成されることがわかりました。また、神戸大学医学部附属病院医療技術部放射線部門の協力により、magnetic resonance imaging (MRI) を用いて内部構造を調べた結果、マリモが木と同様に年輪を有すること、そして世界最小の栄養循環システムを有していることがわかりました (注1)。本研究では、これまでに確立したマリモのMRI解析技術を活用し、様々な大きさのマリモの年輪から成長速度を詳細に解析するとともに、水生植物の成長にとって重要な要素の一つである「水温」に着目し、巨大マリモが存在する上で理想的な水温環境を把握することを目的としました。

研究の内容

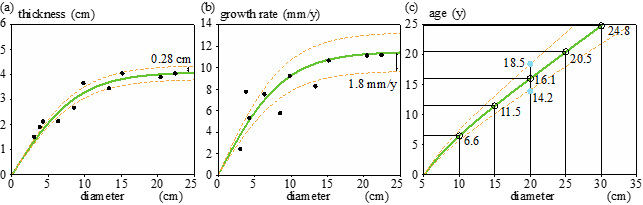

これまでの研究により、マリモの厚さは最大で4 cmから5 cmであり、巨大マリモの成長速度は1年間で0.90 cm~1.26 cmほどであることがわかりましたが、小さなマリモは巨大マリモと成長速度が異なる可能性があります。例えば、マリモは直径が大きくなると空洞部が大きくなるので、比重 (水中での相対的な密度) が減少して風波により回転しやすくなり、効率よく光合成を行うことができると考えられます。そこで、3 cmから22 cmまでのサイズの異なる10個のマリモに対してMRI解析を行った結果、予想通りマリモは直径が大きくなるほど厚くなり、成長速度も速くなることがわかりました (図2 (a) (b))。これらの関係から、例えば、直径5 cmのマリモが10 cmに成長するためには約6.6年、直径15 cmのマリモが20 cmに成長するためには約4.6年が必要と計算できます (図2 (c) ) 。直径5 cmのマリモが20 cmに成長するためには14.2年から18.5年程度の期間が必要であるなど、これまでに不確かであったマリモの年齢を詳細に評価することが可能となりました。

(a) マリモの直径と厚さとの関係.(b)マリモの直径と成長速度との関係.(c) 直径5cmのマリモの年齢をゼロとしたときのマリモの年齢.

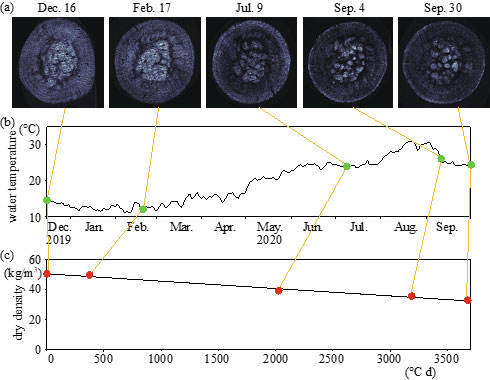

(a) 実験に用いたマリモのMR画像.(b)実験期間中の水温変化.(c)実験開始時からの積算水温と乾燥密度.

一方、水温がマリモの分解速度に与える影響を調べるため、2019年12月16日から2020年9月30日までの289日間、水槽に入れた直径15 cmのマリモを暗所に静置しました。実験期間中は水温を連続観測するとともに、一定期間ごとにマリモのMR画像を撮影して画像から乾燥密度 (乾燥した状態での密度) を推定しました。その結果、水温7℃を基準値とした積算水温 (注2) とマリモの乾燥密度との間に高い相関関係が認められ、呼吸活動等によるマリモの分解速度が明らかとなりました (図3) 。言い換えると、積算水温が高くなるほど、マリモの乾燥密度は低下する (マリモが痩せる) ことが分かりました。

最後に、本研究で得られたマリモの成長速度と分解速度との関係から、マリモの厚さの変化を試算しました (図4)。その結果、1988年の水温データを用いて推定した当時の巨大マリモの厚さは4.7 cm程度と試算されました。一方、近年の巨大マリモの厚さは3.7 cm程度と試算され、約35年間でマリモの厚さが平均で1 cm程度減少している可能性が示されました。積算水温は1988年が約1,250℃-daysであったのに対し、近年は1,600~1,800℃-days程度と350℃-days以上も高く、地球温暖化の影響を受けている可能性が高いと思われます。マリモの厚さは形状を保つ上で重要な骨組みであると考えられるため、今後、温暖化などにより阿寒湖の水温が更に上昇すれば、巨大マリモの厚さが更に薄くなって壊れやすくなる恐れがあります。なお、分解実験で用いたマリモ (厚さ約4.1 cm) 以上の厚さが保たれる理想的な積算水温は1,470℃-days以下と試算されました。この積算水温は、夏の最高水温が24℃程度になるような年を表しています。

(a) 初期状態のマリモ.(b)ある一定期間が経過して(a)のマリモが完全に分解され(b)のマリモの中で空洞部分となった後の状態の巨大マリモ.

今後の展開

マリモの成長には、様々な環境要因が複雑に作用しています。特に、温暖化により水温等の環境条件が変化し、適切な物理的環境が失われると、マリモの栄養循環と生存能力に不可逆的な劣化が生じる可能性があります。小さな変化を逃さないためにも、マリモだけでなく水温などの生育地の環境を適切にモニタリングしていくことが重要です。一方、マリモの生育地には冷たい水を供給する河川水が存在しています。温暖化への適応策として、冷たい河川水がマリモおよび生育地にどのような影響を与えているのかを研究することで、将来におけるマリモの維持管理に役立つことが期待されます。

注釈

注1

詳細は、2021年12月2日付けの神戸大学のプレスリリース「マリモにも年輪がある!〜地上最小スケールの栄養循環〜」で確認できる。

注2:積算水温

ある期間におけるそれぞれの日の平均水温から、植物等が持つ一定の基準値をそれぞれ差し引いて合算した水温のこと。なお、本研究によりマリモの基準値は7℃という結果が得られている。

論文情報

タイトル

“Ideal water temperature environment for giant Marimo (Aegagropila linnaei) in Lake Akan, Japan”

DOI

10.1038/s41598-023-43792-6

著者

Keisuke Nakayama, Katsuaki Komai, Motoshi Amano, Shintarou Horii, Yuichiro Somiya, Etsuko Kumamoto & Yoichi Oyama

掲載誌

Scientific Reports