神戸大学医学部附属病院総合周産期母子医療センターの芦名満理子助教、同大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野こども急性疾患学部門の藤岡一路特命教授らの研究グループは、胎児期に消化管に穴が開くことで発症する胎便性腹膜炎※1の特徴を持った新生仔モデルマウスの作製に世界で初めて成功し、その病因が胎便中に含まれる消化酵素であることを確認しました。今後、本モデルマウスを用いた新たな治療法の開発が期待されます。

この研究成果は、8月21日に国際学術誌『Pediatric Research』に掲載されました。

ポイント

- 胎便性腹膜炎は、胎生期の消化官に穴が開くことにより、無菌性の胎便が腹腔内に漏出した結果生じる腹膜炎で、新生児死亡・癒着性腸閉塞の原因となる。本症の多くが胎生早期の発症であるため早期娩出は難しい反面、胎児期・新生児期を通して有効な治療法がない。新たな治療法の開発には、病態を正確に反映する動物モデルが必須であるが、現在まで胎便性腹膜炎の動物モデル開発は成功しておらず、本症の病態生理は明らかではない。

- 今回、健常新生児が排泄した胎便を生理食塩水に希釈して胎便懸濁液を作成し、それをヒト早産児相当である生後4日目の新生仔マウスに腹腔内投与するという方法を用いることで、胎便性腹膜炎の特徴を呈する新生仔モデルマウスの作製に成功した。

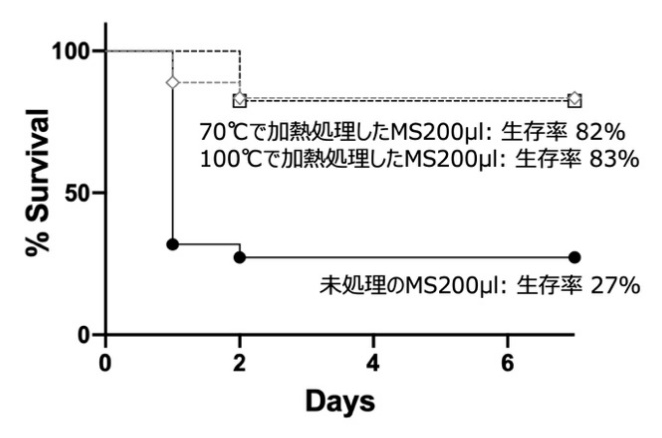

- 本モデルマウスは、細菌性腹膜炎モデルに対して有効性が示されている抗生剤投与では生存率の改善を認めなかった反面、加熱処理を施した胎便懸濁液を腹腔内投与した場合は生存率の明らかな改善を認めることから、加熱により失活する胎便中の消化酵素が病態の原因であることを確認した。

研究の背景

胎便性腹膜炎の病像をマウスで再現するためには、妊娠マウスに手術を行い、子宮内の胎児の消化管を穿孔させる必要がありますが、幼弱なマウス胎児(体重1.0g未満)は手術侵襲に耐えることができません。また、出生後の新生仔マウス(体重2.0g程度)の腹腔内への胎便投与も選択肢になりますが、胎仔・新生仔マウスから得られる胎便量は極めて微量であり、実験のために十分量のマウス胎便を得ることは不可能でした。

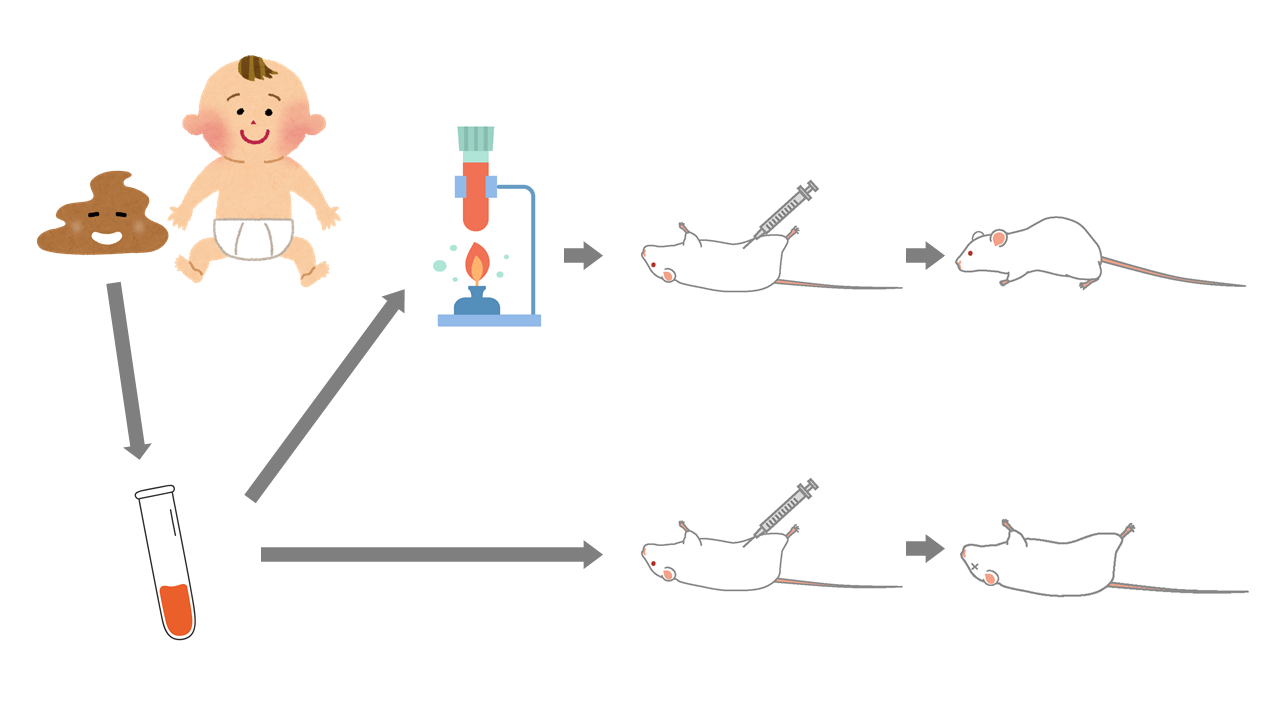

そこで我々は、ヒトボツリヌス感染症の診断の際に、ヒト糞便希釈液をマウス腹腔内に投与し、その反応によりボツリヌス感染の有無を判定するボツリヌス毒素検出検査(マウス試験)に着想を得て、ヒト胎便を希釈し胎便懸濁液としてマウス腹腔内に投与することで胎便性腹膜炎モデルマウスの作製を試みました(図1)。

研究の内容

研究開始当初は、健常新生児のオムツに排泄された残余胎便を、生理食塩水に混ぜて懸濁液を作成し、マウス腹腔内に投与する方法を試みましたが病的状態は誘導されませんでした。そこで、残余胎便においてオムツ内で失われた含有消化酵素などが本疾患の病態に欠かせないと考察し、健常新生児への排便処置実施時に排泄された新鮮胎便を採取し、速やかに生理食塩水に希釈して懸濁液を作成し、それをヒト早産児相当である4日齢マウスに腹腔内投与するという方法を用いたところ、胎便性腹膜炎に類似する病像の再現が得られるようになりました。

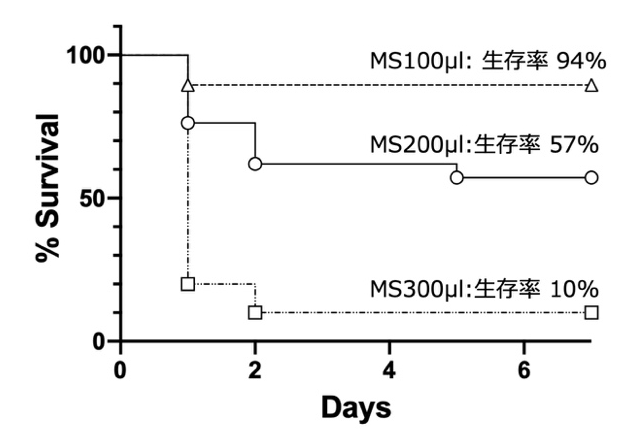

本モデルマウスは、胎便懸濁液容量依存性に死亡率が増加し、肝腎機能障害を呈し、一部の免疫関連遺伝子の発現増加を認めました。

さらに、抗生剤を投与しても死亡率の改善は認めない一方、加熱処理を施した胎便懸濁液を腹腔内投与したマウスは、非加熱処理の胎便懸濁液を腹腔内投与したマウスと比較して死亡率が低下することから、この胎便性腹膜炎モデルマウスの本態は、胎便に含まれる消化酵素(加熱処理により失活する)が誘導する化学性全身炎症であることを示しました。

また、成獣マウスから虫垂を摘出し、内容物を溶解して糞便懸濁液を作成し、それを4日齢マウスに腹腔内投与することで作成した、細菌性腹膜炎モデルである早産児マウス敗血症モデルとの比較では、胎便性腹膜炎モデルマウスの方が臓器障害の程度は軽度であり、異なる免疫関連遺伝子の発現を認め、胎便性腹膜炎モデルは細菌性腹膜炎モデルとは明らかに病態が異なることを示しました。

今後の展開

本モデルマウスの確立により、胎便性腹膜炎の新規治療法の開発、特に治療候補薬剤の効果的なスクリーニングが可能となると考えられます。

用語解説

※1 胎便:生後2-3日以内に排出される粘稠な黒色無臭の便で、胎児の消化管分泌液、粘液、膵液、胆汁、胎脂を含む。

謝辞

本研究は、文部科学省の科学研究費補助金(18K15710);小児医学研究振興財団;森永奉仕会からの補助を受けて行われました。

論文情報

タイトル

“A neonatal mouse model of meconium peritonitis generated using human meconium slurry”

DOI

10.1038/s41390-024-03470-3

著者

Mariko Ashina, Takumi Kido, Keisuke Shirai, Yu Masuda, Yukihito Imagawa, Yuki Nakata, Kandai Nozu, Kazumichi Fujioka

掲載誌

Pediatric Research