神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野の市川裕太医師、猪野木雄太医師、榊原菜々医師、堀之内智子講師、野津寛大教授らの研究グループは、特発性ネフローゼ症候群の病因に関与する自己抗体「抗ネフリン抗体」に注目し、腎生検組織におけるネフリンと免疫グロブリンG(IgG)の共局在を解析することで、抗ネフリン抗体の臓器内存在を実証しました。

抗ネフリン抗体は、特発性ネフローゼ症候群に関連する自己抗体として近年注目されていますが、その存在を実臨床で簡便かつ迅速に判定する方法は、これまで確立されていませんでした。今回の研究により、抗ネフリン抗体が特発性ネフローゼ症候群の病因に関与していることが強く示されただけでなく、腎組織を用いた迅速かつ簡便に同抗体の関与を判別できる新たな診断法も確立されました。これにより、自己抗体の関与するネフローゼ症候群を早期に鑑別し、より適切な治療選択を行うことが可能となると期待されます。

本研究成果は、2025年8月6日に国際腎臓学専門誌 「Clinical and Experimental Nephrology」に掲載されました。

ポイント

- 腎生検組織で抗ネフリン抗体の“臓器内局在”を可視化

蛍光二重染色により、特発性ネフローゼ症候群(INS)の病因である自己抗体を直接確認。 - 特発性ネフローゼ症候群の迅速な鑑別に有用な新たな診断技術を開発

活動期INSで認められるネフリンとIgGの共局在を、簡便な蛍光抗体法で検出。 - 免疫学的機序によるINSと遺伝性ネフローゼ症候群を見分け、個別化医療に貢献へ

抗ネフリン抗体の存在が診断と治療選択に直結する可能性があり、今後の臨床応用が期待される。

研究の背景

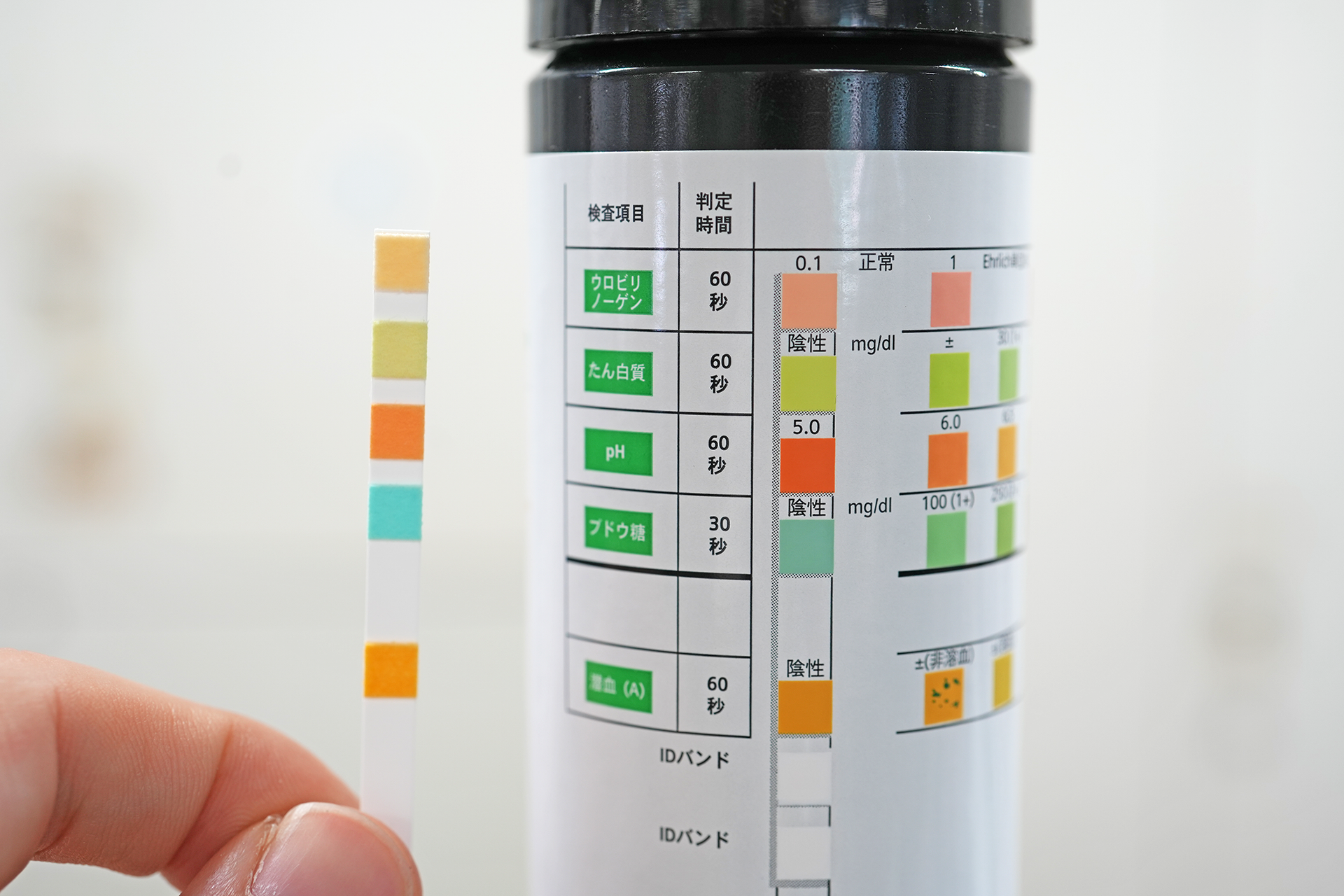

小児に好発する特発性ネフローゼ症候群(Idiopathic Nephrotic Syndrome:INS)は、腎臓の糸球体に障害が生じることで、大量のタンパク質が尿中に漏れ出し、血液中のアルブミンが低下してむくみ(浮腫)などを引き起こす病気です。これまでその病因が不明とされてきましたが、近年、腎糸球体に存在するネフリン※1に対する自己抗体「抗ネフリン抗体※2」の関与が報告され、自己免疫疾患としての側面が注目されています。

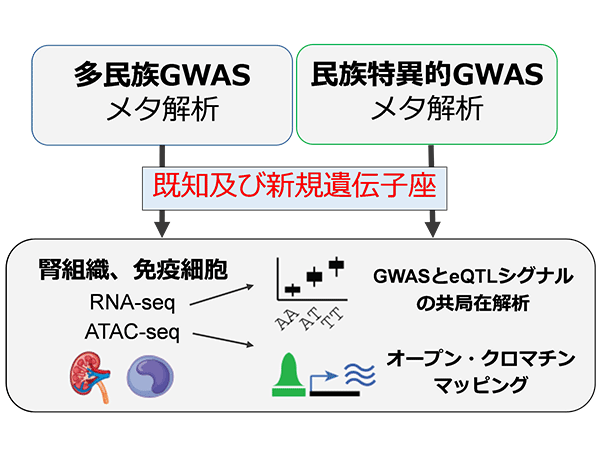

本研究では、実際の腎生検組織を用いて、ネフリンとIgG※3の共局在を蛍光二重染色法により評価することで、抗ネフリン抗体の臓器内局在を可視化し、病因との関連を検証しました。抗ネフリン抗体による免疫学的機序によるINSと遺伝学的な機序によるネフローゼ症候群では治療アプローチが異なるため、その鑑別は重要です。

研究の内容

【研究の手法】

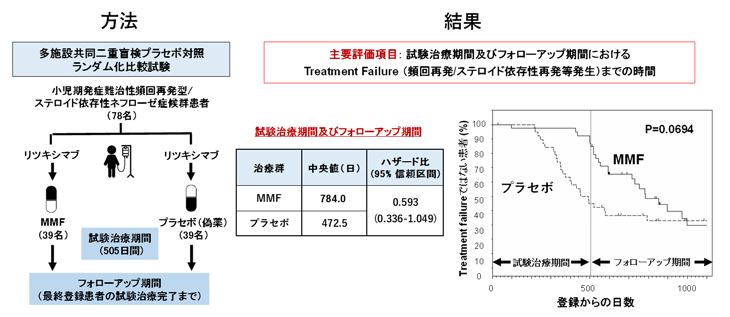

- 本研究では、INSにおける抗ネフリン抗体の関与を明らかにするため、合計52例の腎生検組織を用いて、ネフリンとIgGの共局在解析を行いました。対象の内訳は、活動期のINS 26例、寛解期のINS 6例、遺伝性ネフローゼ症候群 3例、ならびにループス腎炎、膜性腎症、IgA腎症などその他の腎疾患17例でした。

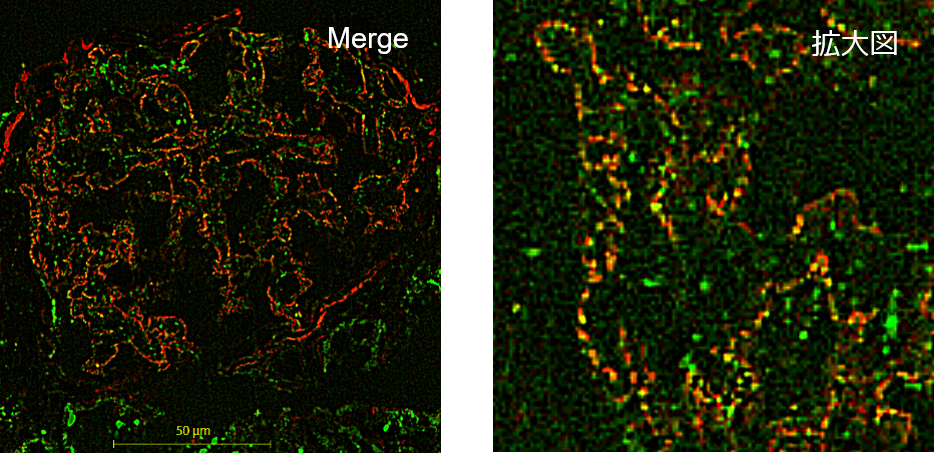

- 未固定の凍結腎組織切片に対して、蛍光標識した抗ネフリン抗体および抗IgG抗体のカクテルを室温で2時間反応させ、蛍光二重免疫染色を施しました。その後、蛍光顕微鏡による観察により、ネフリンとIgGの共局在を評価しました。

【結果】

- 活動期のINS 26例のうち21例(81%)において、ネフリンとIgGの共局在が確認されました(図1)。

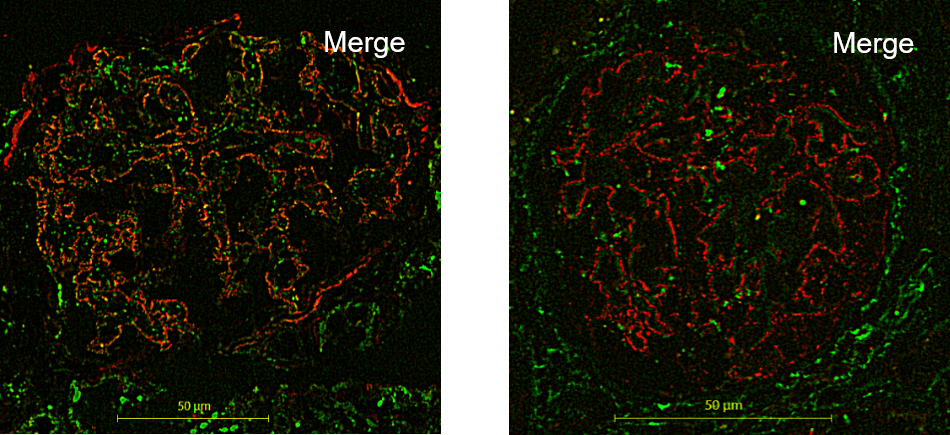

- 多くの寛解期INS、遺伝性ネフローゼ症候群、ループス腎炎や膜性腎症、IgA腎症など他の腎疾患ではネフリンとIgGの共局在は認められず、活動期のINSに特異的な所見であることが明らかになりました。また、寛解期のINSでは、活動期に見られたネフリンとIgGの共局在は消失する傾向にあり、疾患活動性との相関が示唆されました(図2)。

本研究で開発した蛍光標識抗ネフリン/抗IgGカクテル抗体を用いることで、迅速かつ簡便な組織診断が可能となりました。

今後の展開

本研究は、抗ネフリン抗体がINSの病因に関与している可能性を示唆するとともに、腎生検におけるネフリンとIgGの共局在の検出が、免疫学的機序によるINSと遺伝性ネフローゼ症候群の鑑別に有用であることを示しました。今後、血中抗ネフリン抗体測定と組み合わせた診断体制の確立が期待されます。

用語解説

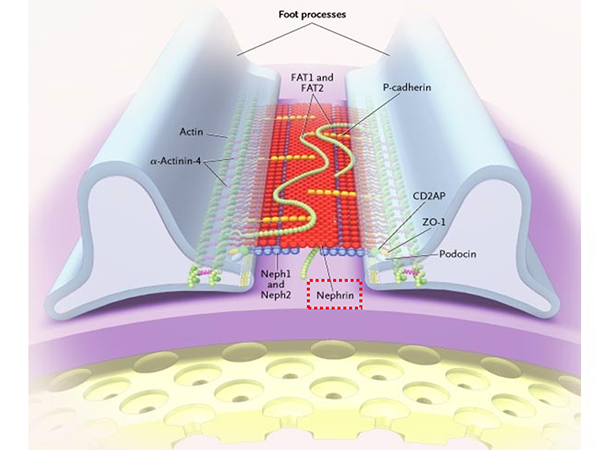

※1ネフリン(Nephrin)

腎臓の糸球体で尿をろ過する役割を担う「ポドサイト」と呼ばれる細胞の表面に存在するタンパク質。ネフリンは「スリット膜」と呼ばれるフィルター構造を構成する重要な分子で、尿中へのタンパク質の漏出を防ぐ役割を持っている。

※2 抗ネフリン抗体(Anti-nephrin antibody)

本来は体内に存在しない異物に対して作られるはずの抗体が、誤ってネフリンを標的として作られてしまう自己抗体。この抗体がネフリンに結合することでポドサイトの障害が生じ、ネフローゼ症候群の発症に関与すると考えられている。近年、特発性ネフローゼ症候群に関連して注目されている新たな病因メカニズム。

※3 IgG(免疫グロブリンG)

体内で異物(ウイルスや細菌など)を認識して排除するために免疫細胞が作り出す抗体(免疫タンパク)の一種。正常な免疫反応に重要であるが、何らかの原因で自分の体の構成成分を攻撃する「自己抗体」として働くこともある。

謝辞

本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)難治性疾患実用化研究事業「小児ネフローゼ症候群における抗ネフリン抗体研究」(研究代表者:堀之内智子)および兵庫県健康財団 腎研究奨励賞(市川裕太)の支援を受けて行われました。

論文情報

タイトル

“Co‑localization of IgG with nephrin in immune‑mediated idiopathic nephrotic syndrome”

DOI

10.1007/s10157-025-02741-5

著者

Yuta Ichikawa, Nana Sakakibara, Shuhei Aoyama, Yuka Kimura, Yuta Inoki, Yu Tanaka, Chika Ueda, Hideaki Kitakado, China Nagano, Tomohiko Yamamura, Shingo Ishimori, Yuko Shima, Hayaki Okamoto, Hideki Fujii, Hironobu Maruyama, Kazumoto Iijima, Kandai Nozu, Tomoko Horinouchi

掲載誌

Clinical and Experimental Nephrology