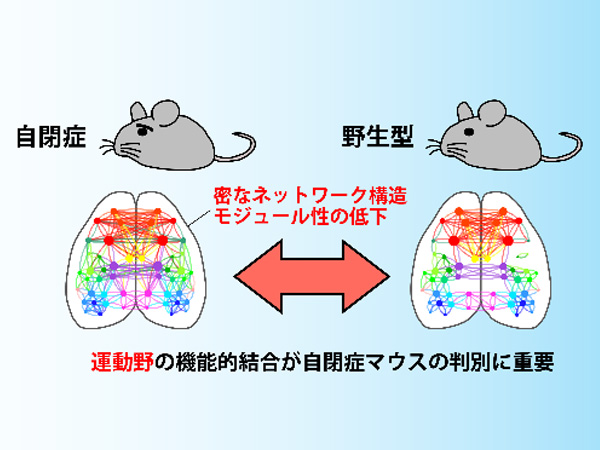

神戸大学大学院医学研究科の内匠透教授、藤間秀平大学院生、中井信裕特命講師および京都工芸繊維大学応用生物学系の佐藤正晃教授からなる研究グループは、島皮質※1と呼ばれる大脳皮質の領域において、パルブアルブミン※2というタンパク質をもつ神経細胞集団の活動を画像化・操作する実験を通して、これらの細胞がストレスを受けた他のマウスに対する共感行動を制御していることを明らかにしました。この成果は、ヒトの共感性を支える脳のしくみの理解を深めるとともに、今後、自閉スペクトラム症や統合失調症などの脳疾患で、これらの細胞が共感性の障害の原因と新たな治療標的となる可能性を示す画期的な成果です。

この研究成果は、8月27日午前0時(日本時間)に、生命科学の国際学術誌「Cell Reports」に掲載されます。

ポイント

- マウスの社会行動中に活性化する島皮質のパルブアルブミン陽性神経細胞が、他者への馴染みと共感行動を制御するスイッチであることを世界で初めて明らかに。

- 細胞の働きを抑制すると、他のマウスに対する馴染みと、ストレスを受けた他者への関わりが減少することを実験で証明。

- 自閉スペクトラム症(ASD)や統合失調症などにおける共感性の障害のメカニズムの解明や、治療標的としてこれらの細胞が重要である可能性を示す画期的な成果。

研究の背景

ヒトや、マウスなどの社会的動物は、相手の「感情」の状態や「馴染みのある相手かどうか」を自然に感じ取り、それに応じて自らの行動を調整します。こうした高度な社会的ふるまいが脳内でどのように制御されているか、そのメカニズムは未だに解明されていません。

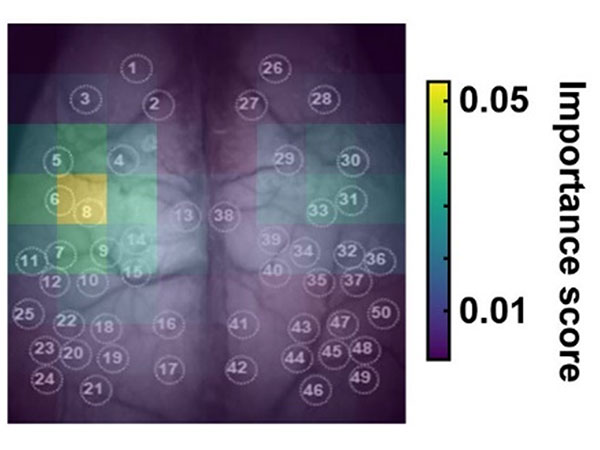

島皮質と呼ばれる大脳皮質の領域は、痛みや味覚などの感覚、多感覚情報の統合に加えて、感情や共感、社会的意思決定にも関与する多機能な脳領域です。

研究チームはマウスを用いた以前の実験で、島皮質の中でも特に前方に位置する「無顆粒領域」と呼ばれる領域に、他者との社会的なコンタクトに反応する細胞が存在することを明らかにし、こうした応答を示す細胞を「社会細胞(ソーシャルセル)」と名づけました。(神戸大学プレスリリース「社会行動に関わる脳細胞「ソーシャルセル」を同定」2020年9月23日)

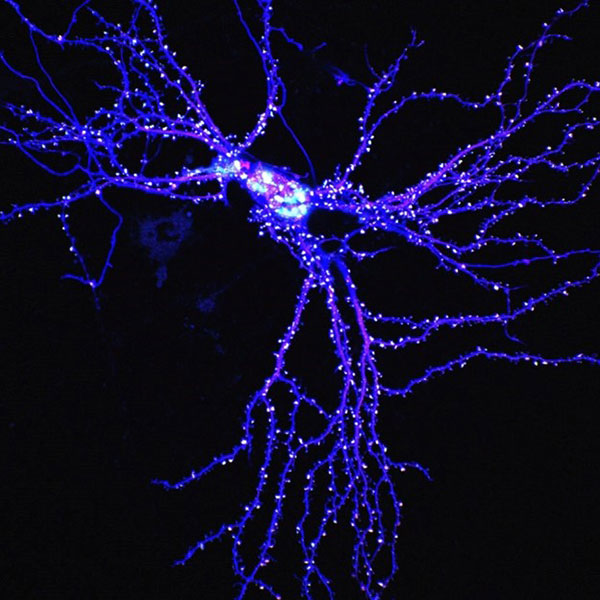

当時の研究では、島皮質の大部分を占める興奮性の神経細胞のみが対象でした。一般に、大脳皮質の神経回路においては、興奮性細胞と抑制性細胞が互いに協調して働くことが重要であるとされています。したがって、島皮質における興奮性の社会細胞の活動を制御するとされる抑制性の神経細胞、そのなかでも特にパルブアルブミンという特徴的なタンパク質をもつ細胞の働きについては、依然として謎のままでした。

研究の内容

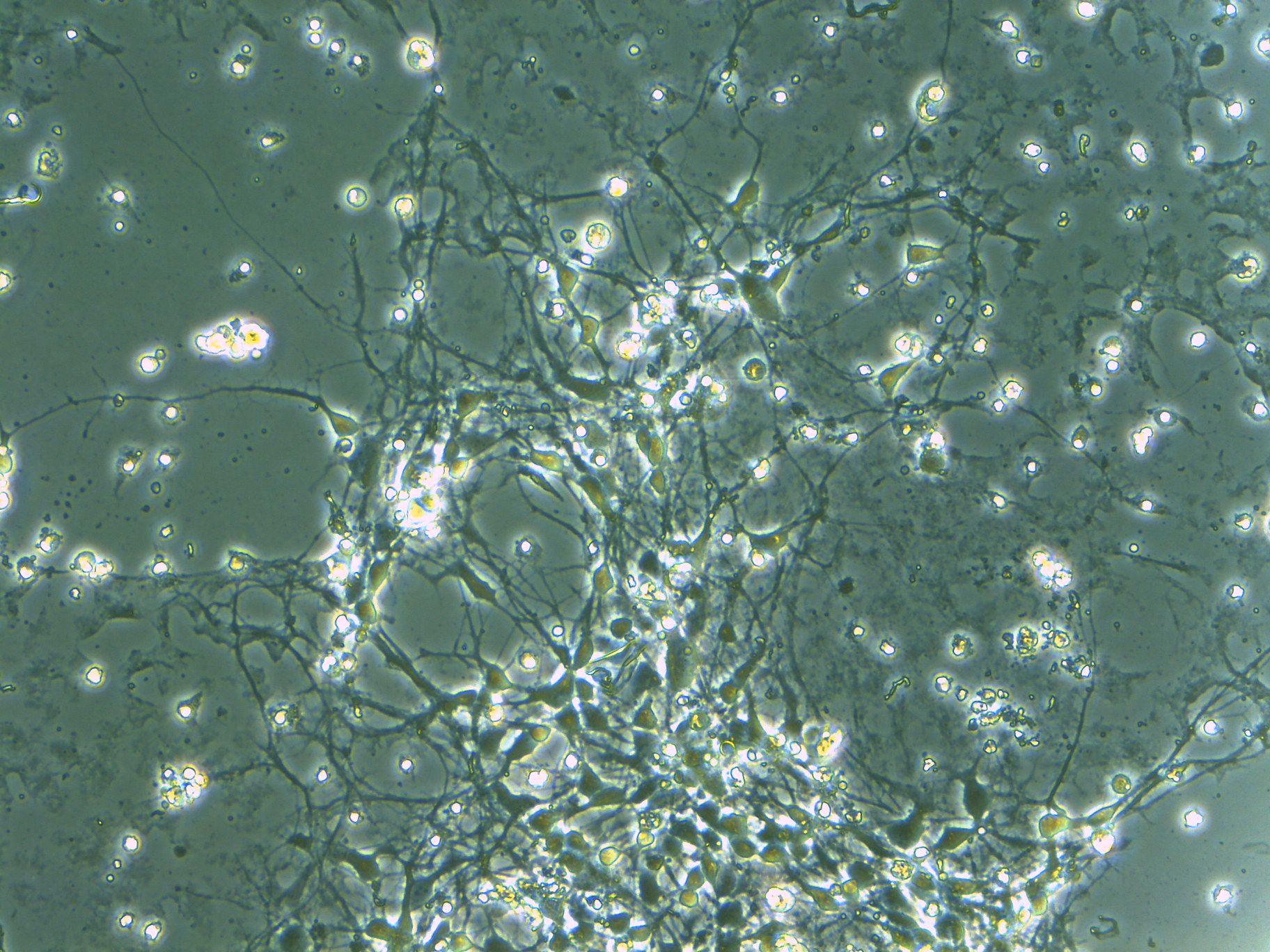

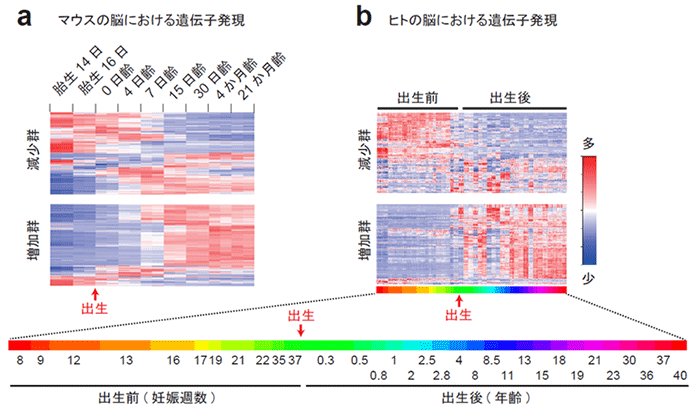

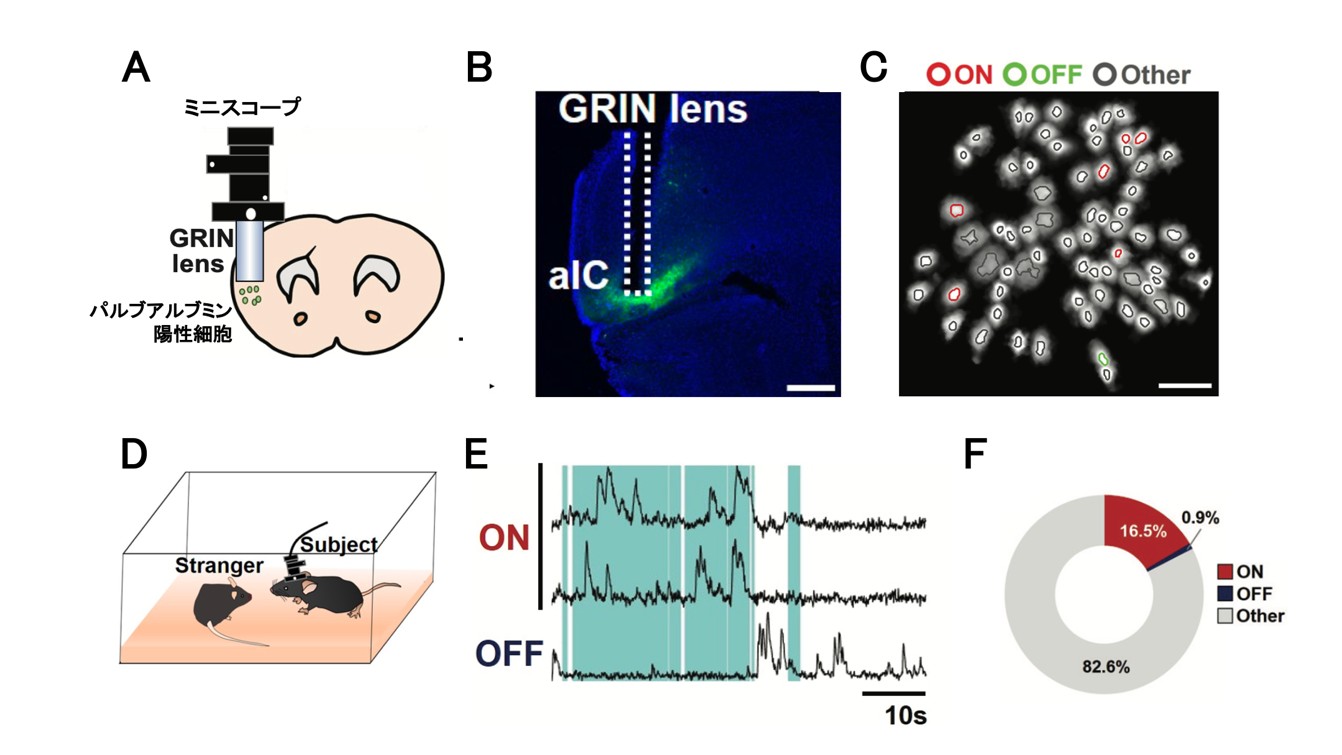

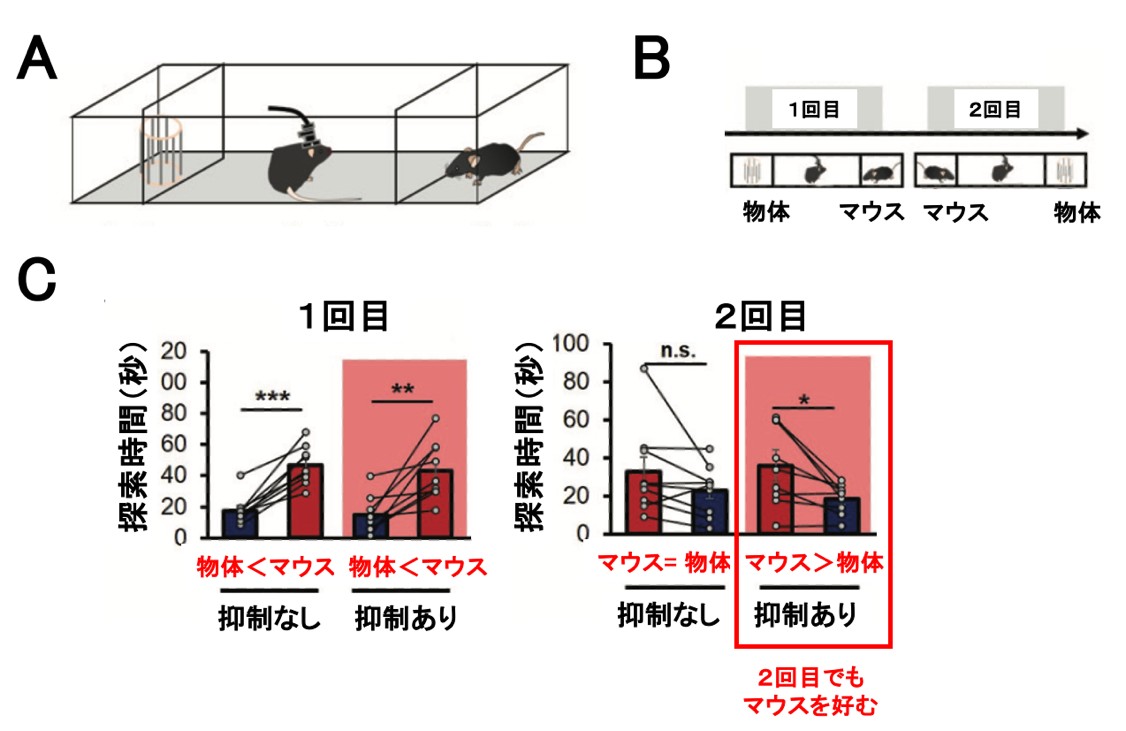

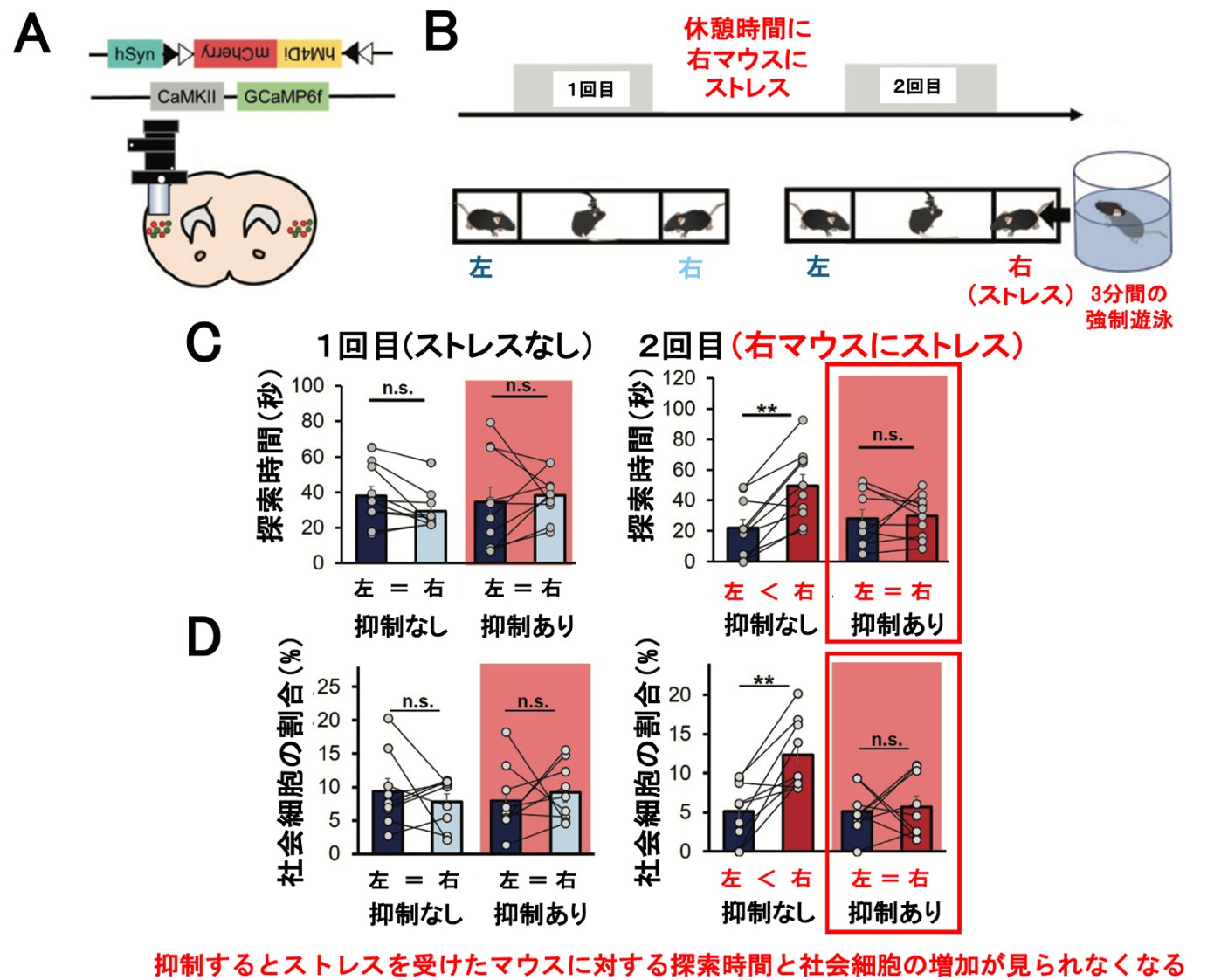

本研究では、微小内視鏡(ミニスコープ)※3を用いたカルシウムイメージング※4(図1A-C)と化学遺伝学的※5な神経活動操作技術を用いて、3種類の社会行動テストを通じて島皮質のパルブアルブミン陽性細胞の役割を明らかにしました。 1つ目は「ホームケージテスト」で、オスの被験マウスが、今まで会ったことのない新しいオスマウスのいる自身のケージ内で、自由に他者と関わり合いました(図1D)。 2つ目は「リニアチャンバーテスト」で、被験マウスが、3つに仕切られたチャンバーで他のマウスと無生物の物体を提示され、これら2つの標的に対して接近する好みの変化を測定しました(図2A-B)。 3つ目は「感情認識テスト」で、以前出会ったことがある2匹のマウスのうち、ストレスを受けたマウスと受けていないマウスのいずれを好むかを調べることで、ストレスによって引き起こされた相手マウスの感情を識別する能力を評価しました(図3A)。

研究グループは、まずホームケージテストにおいて、パルブアルブミン陽性細胞の約2割弱が相手マウスとの接触中に活性化することを明らかにしました。逆に接触中に活動が抑制される細胞もごくわずかですが存在しました(図1E-F)。この結果は、パルブアルブミン陽性細胞も興奮性の細胞と同じように「社会細胞」としての活動を示すことを意味しています。しかしこの単純なテストでパルブアルブミン陽性細胞の働きを抑制してもマウスの行動に変化は見られませんでした。

次のリニアチャンバーテスト(図2A-B)では、パルブアルブミン陽性細胞を抑制しない通常のマウスは物体よりもマウスに対して好みを示し、最初のセッションでは物体よりもマウスの近くでより多くの時間を費やしました(図2CのS1左)。しかし、2回目のセッションではマウスに対する慣れにより、マウスと物体への接近時間に差は見られませんでした(図2CのS2左)。しかし、パルブアルブミン陽性細胞を抑制すると、マウスは1回目のセッションでマウスを好んだ後(図2CのS1右)、2回目のセッションでも慣れたはずのマウスへの接近を続けました(図2CのS2右)。この結果は、パルブアルブミン陽性細胞が他のマウスへの「馴染み」の形成に重要な役割を果たすことを示しています。

最後に感情認識テストにおいて、パルブアルブミン陽性細胞を抑制しない通常のマウスでは、2匹の新しいマウスに対する1回目のセッションでの接近時間は同程度でしたが、片方のマウスに強制遊泳でストレスを与えた後の2回目のセッションでは、ストレスを受けたマウスへの接近時間が増加しました。また、このときにパルブアルブミン陽性細胞の抑制と同時にイメージングした興奮性細胞の「社会細胞」の割合を調べると、ストレスを受けたマウスへの接近によって活性化した細胞の割合は、受けていないマウスへの接近によって活性化した細胞の割合よりも増加しました。

そこで、研究チームがパルブアルブミン陽性細胞を抑制した条件で同じ実験を繰り返すと、ストレスを与えた後の2回目のセッションで、ストレスを受けたマウスへの接触の増加が見られなくなりました。それとともにストレスを受けたマウスへの接近で活性化される興奮性の「社会細胞」の割合の増加も抑制されました。このことは、パルブアルブミン陽性細胞が、行動レベルと細胞レベルの両方において、ストレスを受けたマウスに対する指向性の制御を行っていることを示しています。大脳皮質の回路では、パルブアルブミン陽性細胞と興奮性の細胞とは互いに影響を与え合うことが知られています。研究チームはより詳しい分析によって、パルブアルブミン陽性細胞を抑制すると、興奮性の「社会細胞」がストレスを受けたマウスと受けていないマウスのどちらに反応するかに違いが生じることを明らかにしました。この結果は、島皮質のパルブアルブミン陽性細胞が、相手のストレス状態に応じて起こる神経ネットワークの再編成の「調整役」として機能していることを示しています。

以上の結果を総合すると、ホームケージテストではパルブアルブミン陽性細胞の抑制による行動の差が見られなかったのに対し、リニアチャンバーテストと感情認識テストでは他のマウスに対する馴染みと共感行動が抑制されたことから、パルプアルブミン陽性細胞は、相手との単純なコンタクトよりも、「馴染み」や「共感」のような、より複雑な社会的文脈において、マウスの社会行動を制御する役割をもつことが明らかになりました。

今後の展開

本研究の成果は、ヒトの「共感性」や「社会的判断」を支える脳のしくみを理解する上で重要な一歩となります。ASDや統合失調症など社会性に困難を抱える障害では、島皮質の機能異常とパルブアルブミン陽性細胞の変化が関わっていることが考えられ、それらの細胞の役割と治療標的としての可能性が注目されます。

用語解説

※1 島皮質(とうひしつ)

ヒトの脳において前頭葉、側頭葉、頭頂葉、基底核に囲まれた大脳皮質領域。マウスの大脳皮質にも相当する領域が存在する。組織学的には、前腹側部に顆粒細胞層を欠く「無顆粒領域島」、その後背側部に中間的な「亜顆粒領域」、さらにその後背側部に全ての層構造が明確な「顆粒領域」に分類される。味覚、嗅覚、触覚、痛覚などの感覚に加え、報酬、社会的な痛み、社会的情動、共感、内臓覚や自己意識まで関係している。特に島皮質の前部では行動発現、知覚、内受容、情動など認知機能に関する活動がみられる。臨床的には、種々の精神神経疾患との関連が示唆されている。

※2 パルブアルブミン陽性細胞

脳内に存在する抑制性の介在神経の一種で、カルシウム結合タンパク質であるパルブアルブミンを発現している神経細胞。

※3 微小内視鏡(ミニスコープ)

蛍光顕微鏡を小型化してマウスなどのげっ歯類の頭部に固定できるようにしたもの。光をレンズ内で放射状に屈折させるGRINレンズと組み合わせることで、脳深部からのイメージングが可能になる。

※4 カルシウムイメージング

細胞、組織等の細胞内カルシウムイオンの動態を光学的に測定する画像化技術。神経細胞は活性化すると細胞内にカルシウムイオンが流入するため、カルシウムイメージングによって細胞の活動を画像化することができる。本研究では、カルシウムイオンが結合すると緑色の蛍光を発するGCaMPとよばれる人工的なカルシウムセンサータンパク質を神経細胞に発現させ、その蛍光の変化を画像化した。

※5 化学遺伝学

化学と遺伝学を組み合わせ、生命現象を解明する方法で、人工的に設計された受容体と、それに対して特異的に作用する薬剤(デザイナー薬物)を組み合わせることで、特定の細胞の活動を自在に操作することを可能にする技術。

謝辞

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業(基盤研究(S)、基盤研究(A)、基盤研究(B)、学術変革領域研究(A))、日本医療研究開発機構・脳とこころの研究推進プログラム(精神・神経疾患メカニズム解明プロジェクト)、科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標9、武田科学振興財団特定研究助成、などによる支援を受けて行いました。

論文情報

タイトル

“Parvalbumin interneurons in the insular cortex control social familiarity and emotion recognition”

DOI

10.1016/j.celrep.2025.116085

著者

Shuhei Fujima1, Masaaki Sato2,3,*, Nobuhiro Nakai1, Toru Takumi1*

1 Department of Physiology and Cell Biology, Kobe University School of Medicine

2 Department of Neuropharmacology, Hokkaido University Graduate School of Medicine

3 Faculty of Applied Biology, Kyoto Institute of Technology

*Corresponding authors

掲載誌

Cell Reports