福島県立医科大学 糖尿病内分泌代謝内科学講座(田辺隼人准教授、島袋充生主任教授ら)、徳島大学大学院医歯薬学研究部医学域栄養科学部門医科栄養学系代謝栄養学分野(阪上浩名誉教授、野村和弘講師ら)および神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科(松尾雅文客員教授)の共同研究チームは、2型糖尿病をもつ方の「尿中タイチン」が、将来のサルコペニアの発症を予測する新たなバイオマーカー*1であることを世界で初めて明らかにしました。この研究成果は、2025年8月25日に米国糖尿病学会が発行する国際的医学雑誌「Diabetes Care」で公開されました。

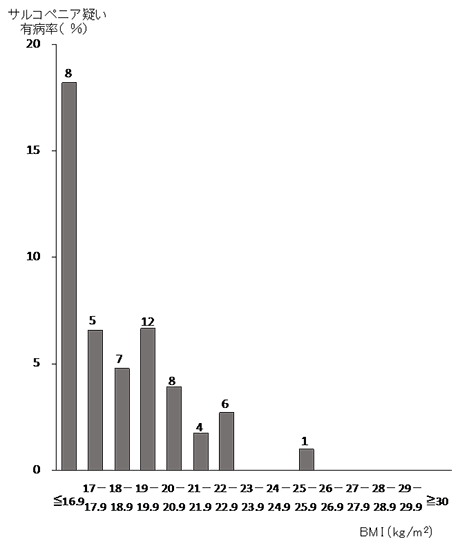

サルコペニアは、加齢や生活習慣病、がんなどの慢性疾患に伴って筋肉量・筋力・身体機能が低下する状態で、フレイル(虚弱)、転倒、要介護など、健康長寿をおびやかすことから注目されています。2016年、疾病として認定されてから(国際疾病分類ICD-10に登録)、世界中でサルコペニアの予防、治療の方法が模索されています。糖尿病をもつ方は、特にサルコペニアが進行しやすいことが知られていますが、その発症を早期に予測できる信頼性の高いバイオマーカーはこれまで存在しませんでした。

今回の研究で注目された「尿中タイチン」は、筋線維の構造を支えるタンパク質で、筋損傷が生じると血液中に放出され、尿中に排出されます。これまで、筋ジストロフィーや拡張型心筋症など比較的まれな疾患のバイオマーカーとして知られており、研究チームは、糖尿病の方でも、筋肉の慢性的な損傷がおこり「尿中タイチン」が上昇していると仮説を立てて研究を開始しました。

福島DEMコホート*2に登録された2型糖尿病の方でサルコペニアのない444名で「尿中タイチン」濃度を測定し、サルコペニアの新規発症(骨格筋量・握力・歩行速度)を評価しました。その結果、「尿中タイチン」濃度が高い方ほどサルコペニアを発症しやすく、特に「握力低下」と関連することが明らかになりました。「尿中タイチン」の予測精度は、年齢・性別や体格、血糖コントロール状態、腎機能の違いにかかわらず、一貫していることも示されました。

本研究は、非侵襲的で簡便な尿検査によって、糖尿病をもつ方の “筋力低下の兆し” を、数年前から捉えられることを示した、世界初の報告です。今後、「尿中タイチン」測定を活用した栄養・運動指導など、一人ずつに個別化された予防や治療が、要介護の予防や健康寿命の延伸に寄与する可能性が期待されます。

注釈

*1 バイオマーカー

病気の有無や進行状況、治療効果などを客観的に評価するための指標となる生体内の物質や生理学的指標のことで、疾患の診断、治療法の選択、治療効果の予測、病状のモニタリングなどで利用される。例えば、血糖、血圧、脂質や心拍数、血液中のタンパク質などがバイオマーカーである。

*2 福島DEMコホート

福島県立医科大学 糖尿病内分泌代謝内科では、外来に通院されている患者様に参加いただき、糖尿病の発症・進展におけるリスク因子の解析、合併症・併存症の発症や治療実態を明らかにする福島DEMコホート研究を実施している。DEM は 講座の英語名であるDepartment of Diabetes, Endocrinology, and Metabolismの頭文字。

論文情報

タイトル

DOI

10.2337/dc25-1067

著者

Hayato Tanabe; Yoshinori Takiguchi; Rie Tsutsumi; Kaori Shiroma; Mizusa Hyodo; Yuna Izumi-Mishima; Kazuhiro Nomura; Masafumi Matsuo; Hiroshi Sakaue; Michio Shimabukuro

掲載誌

Diabetes Care