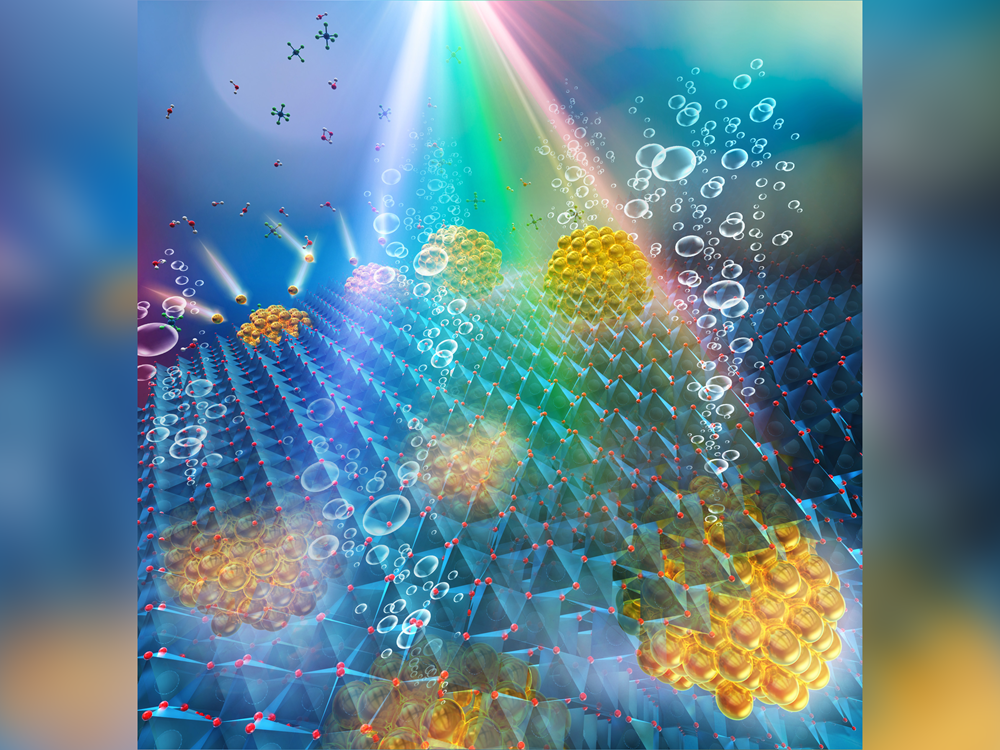

神戸大学大学院工学研究科の南本大穂 講師、水畑穣 教授と山口大学大学院創成科学研究科の吉田 真明 准教授らの共同研究グループは、水の電気分解で酸素をつくる反応(酸素発生反応:OER)を効率化する新しいニッケル系触媒を開発しました。低温・低負荷で合成できる「液相析出(LPD)法」により、フッ素を加えた α-Ni(OH)2 触媒を作製し、強いアルカリ条件でも高い反応活性を確認しました。さらに、装置の起動・停止を繰り返す運転を想定した試験で、劣化の原因となる一時的な逆向き電流(逆電流)に対しても高い耐久性を示しました。また、この触媒を用いた電極に硬X線と軟X線を使ったX線吸収分光(operando XAFS:反応中のその場観測)により、触媒の周囲の原子配置や電子状態がどのように変化して高活性・高耐久性を生むのか、その仕組みを明らかにしました。

本成果は、2025年8月12日(現地時間)に米国化学会誌 「ACS Electrochemistry」にオンライン掲載されるとともに、Supplementary Cover に選定されました。

ポイント

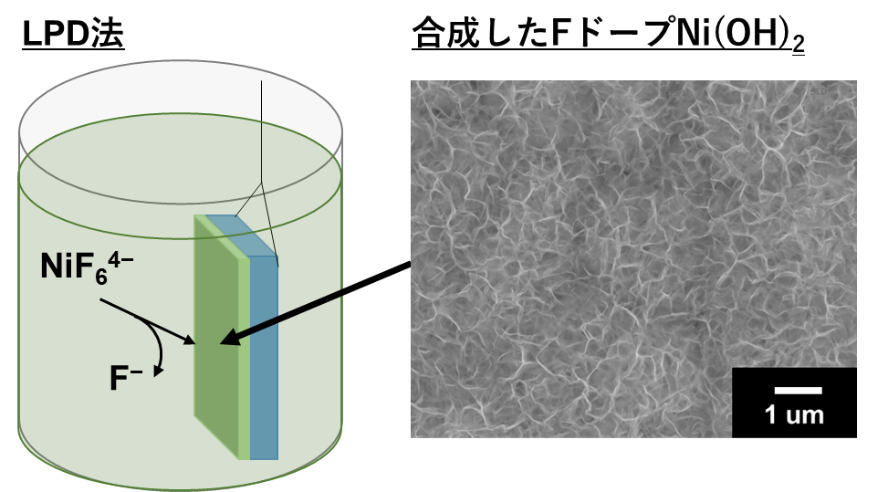

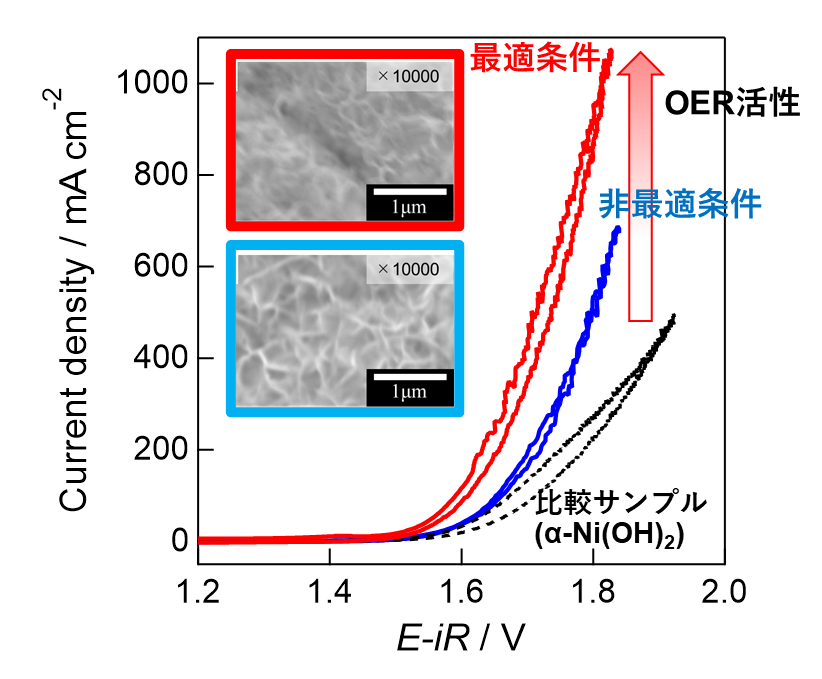

- 水溶液中で材料を作る合成法「LPD法」により、高い結晶性をもつ Ni(OH)₂ を作製。実用のアルカリ水電解(強アルカリ条件)で高電流密度まで安定に作動することを確認。さらに、前駆体溶液の pH のわずかな差が電極の活性を系統的に左右することを発見。

- 装置の起動/停止を模擬した「逆電流」耐久試験を実施。LPD法で得られる基板への強い密着性による高い耐久性を発現。

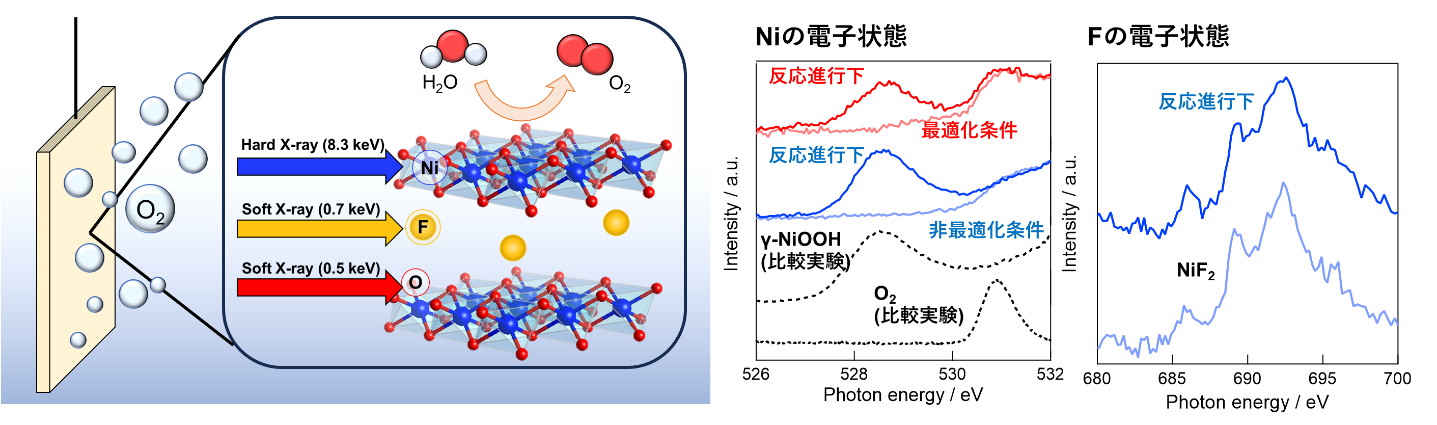

- 反応中その場で観測する operando XAFS(Ni K-edge / O・F K-edge) により、作動時の NiOOH 生成と、NiF2に類似のフッ素の局所配位が導電性や活性に影響する様子を可視化。

研究の背景

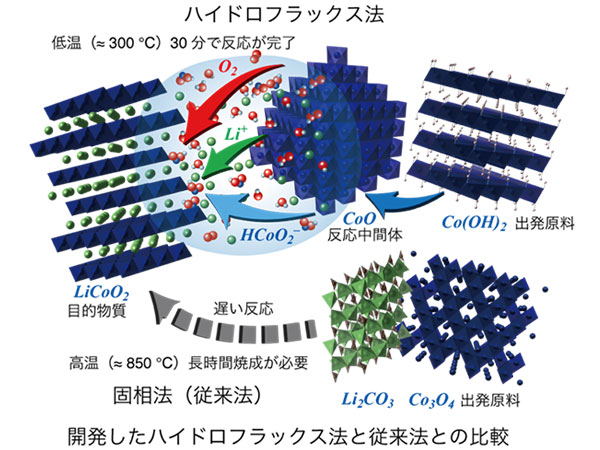

再生可能エネルギー由来の電力からグリーン水素をつくる方法として、コスト面で有利なアルカリ水電解(AWE)※1が注目されています。ただし、AWE の律速段階である酸素発生反応(OER)※2を担う非貴金属触媒には、高い活性と長期安定性の両立が求められます。従来の合成法(例:高温の熱処理や水熱法)は、高エネルギーな合成条件が表面の不均一化や再現性低下の原因になることがあり、簡便で再現性の高い合成プロセスが必要でした。さらに、実機では起動/停止に伴って逆電流※3(電流が一時的に逆向きに流れる現象)が生じ、これが電極劣化の要因になるため、その対策が求められていました。

研究の内容

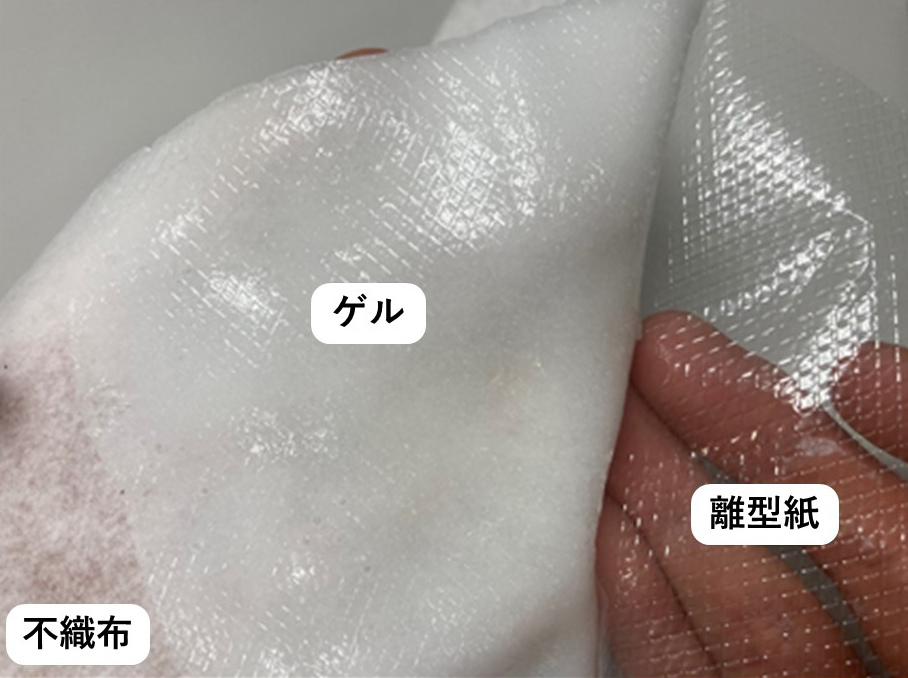

(1)合成と材料設計

本研究では、金属-フッ化物の配位平衡を利用する液相析出(LPD)法※4で、ニッケルフォームなどの多孔質基板上にフッ素を取り込んだ α-Ni(OH)₂ を低温・常圧で直接成膜しました。反応溶液の pH を精密に制御することで、結晶性を損なわずに電子状態や表面状態を細かく調整できることを示しました(図1)。このプロセスは形状への追従性と再現性に優れ、電極の大面積化にも適しています。

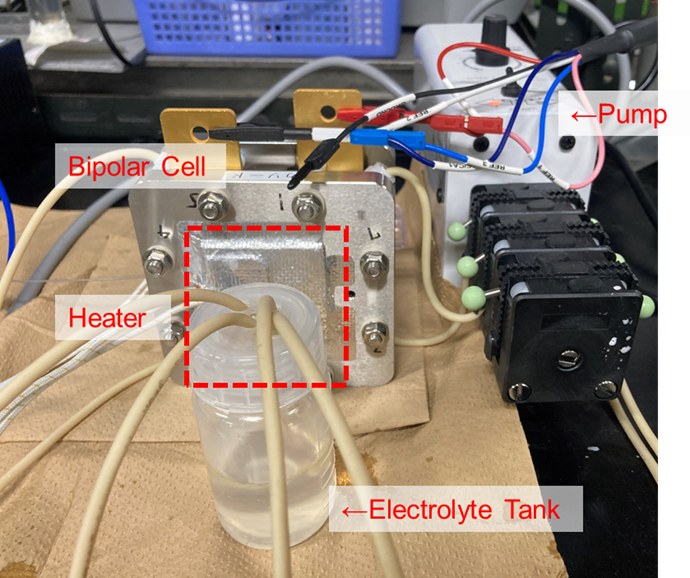

(2) 電気化学性能と耐久性

アルカリ水電解の実機環境を模擬した二電極セルを用い、高濃度の水酸化カリウム水溶液(6 mol L⁻¹ KOH)下で 酸素発生反応(OER)の性能評価を行いました(図2)。LPD-Ni(OH)₂ は高電流密度領域まで安定に作動し、起動/停止サイクルに伴う逆電流が発生しても性能低下が小さく、電極形態の保持が確認されました(図3)。さらに、前駆溶液 pH の違いに応じて OER 触媒能が系統的に変化することから、電子状態の精密制御が実用性能に直結することを明らかにしました(図4)。

(3) 反応場のその場可視化(operando XAFS※5)

上記のような高い活性の起源を明らかにするため、硬X線・軟X線を用いた operando XAFS で、OER 作動中の電極表面の局所構造と電子状態を追跡しました。電位印加に伴い Ni の高原子価化(NiOOH 生成)が進む様子を吸収端の高エネルギー側シフトとして捉え、加えて、フッ素の局所配位(NiF2に類似)が導電性や反応経路に影響することを示しました(図4)。これらを踏まえ、pHやF 導入量・成膜条件を鍵とする “反応場”設計指針を提案しました。

今後の展開

今後はファラデー効率(消費した電気がどれだけ目的反応に使われたかを示す指標)などの追加評価を進め、スケールアップやセル統合へと展開します。本成果は、希少金属に依存しない高効率なアルカリ水電解用の電極の設計に役立ち、グリーン水素の低コスト化に貢献することが期待されます。

用語解説

※1 アルカリ水電解(AWE):アルカリ性の電解質中で水を分解し、水素(H₂)と酸素(O₂)を得る技術。陽極のOERと陰極のHERから構成。

※2 酸素発生反応(OER):水の電気分解において酸素が生成する反応。水素製造や再生可能エネルギー利用において重要。

※3 逆電流:装置の起動/停止時などにセル内で一時的に流れる自己放電的な電流。電極劣化の要因となる。

※4 液相析出(LPD)法:水溶液中で材料を低温・常圧で合成する手法。装置が簡便で、環境負荷が低いのが特長。

※5 operando XAFS:反応や運転の最中に試料へX線を照射し、その場で元素の局所構造や電子状態の変化を調べる分析法。

謝辞

本研究は、MEXT「データ創出・利活用型マテリアル研究開発プロジェクト」(JPMXP1122712807)、GteX(革新的GX技術創出事業)プログラム「グリーン水素製造用革新的水電解システムの開発」(JPMJGX23H2)の支援の下で行われました。

論文情報

タイトル

DOI

10.1021/acselectrochem.5c00136

著者

R. Togashi, K. Harada, T. Watanabe, M. Mizuhata, M. Yoshida, H. Minamimoto

掲載誌

ACS Electrochemistry

報道問い合わせ先

神戸大学総務部広報課

E-Mail:ppr-kouhoushitsu[at]office.kobe-u.ac.jp (※ [at] を @ に変更してください)