神戸大学大学院工学研究科の相馬聡文准教授は、量子コンピューティングと音楽情報科学、認知科学を融合した研究として、量子ゲーム理論※1を応用し、音楽演奏を通じて量子的な相互干渉確率構造をもつ意思決定を体験できる世界初のブラウザベース音響システムの開発に成功しました。プレイヤーはインターネットを介して二人一組でセッションに参加し、それぞれが鍵盤を打鍵すると、両者の戦略(協調・対抗)に基づく量子もつれ※2状態の測定結果に応じて、互いの音の高さが確率的に変化します。これにより、「意思決定の揺らぎ」や「相互干渉」を聴覚的に体験できる新しい音楽表現システムが実現しました。

本研究は、二者の演奏戦略が干渉し合うことで期待を超えた表現を生み出す「相互創発的クリエイション」のモデルを提示するものであり、人間の創造性や協働的思考の理解にも新たな視点を与える成果です。今後は、各プレイヤーが複数の意思決定パラメータを持つ多次元的モデルや、多人数セッションへの拡張を通じて、創造的意思決定の数理的理解や創発的AIの開発へと発展することが期待されます。

この成果は、2025年10月28日~29日にイタリア・パレルモで開催される国際会議 International Symposium on Quantum Computing and Musical Creativity 2025 (ISQCMC 2025) にて発表されました。

ポイント

- 量子コンピューティングの音楽即興演奏への活用手法を対話型Webアプリとして実現した。

- 量子認知科学※3の一分野である量子ゲーム理論の枠組みを音楽体験として具現化した。

- ジャズなどの即興演奏に見られる相互創発的クリエイションの数理的理解の可能性、教育・芸術・AI研究への応用可能性を示した。

研究の背景

近年量子コンピュータ※4の研究開発が急速に推し進められている中、これを様々な社会課題に活用するユースケース開拓研究も重要な研究領域であり、材料設計や最適化などの科学技術計算に限らず、ロジスティクス、金融、医療・社会システム等の広い領域で検討が進んでいます。

従来からコンピュータが重要な役割を果たしてきた身近な例の一つに音楽があり、現代の音楽制作はジャンルを問わず作曲・演奏・録音・配信のあらゆる局面でコンピュータが不可欠となっていることから、量子コンピューティングが音楽制作に新たな価値を提供することが期待されます。2010年代後半以降そのような試みが徐々に進み、2021年からは本分野の国際会議International Symposium on Quantum Computing and Musical Creativity(ISQCMC)が欧州で定期開催されるなど、国際的な議論の舞台も整いつつあります。もう一つ重要な背景に「量子認知科学」があり、これは量子理論の数学(ヒルベルト空間・確率振幅・干渉)を人間の判断や文脈依存性のモデリングに応用する研究領域ですが、例えばその一例である量子ゲーム理論は古典的なゲーム理論※5における囚人のジレンマ※6を解消できるなど、古典確率だけでは説明しにくい意思決定の揺らぎや相互作用を数理的に表現できる点で注目されています。本研究は、量子ゲーム理論の枠組みを量子コンピューティングにより表現し、これを対話型Webアプリとして実装して音楽表現の新しい形や解釈に結びつける研究であり、NEDO「Quantum Computing “Solve Social Issues!” Challenge(量子コンピューティングによる社会課題解決チャレンジ)」プログラムにおけるチーム EntangleTune の活動の一環として実施しました。

研究の内容

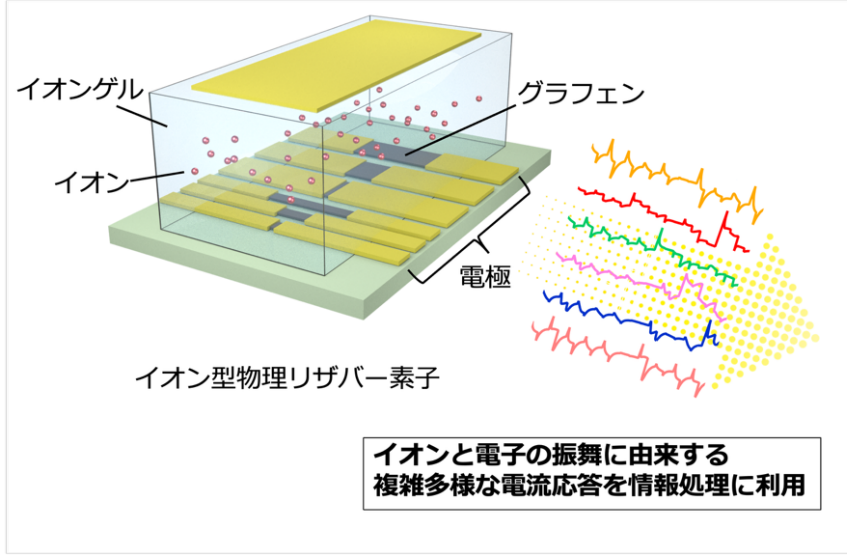

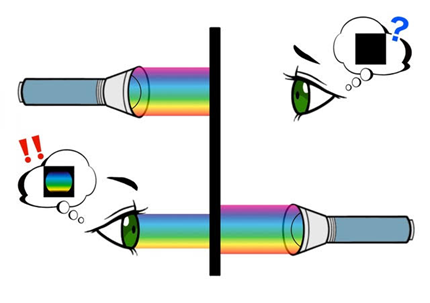

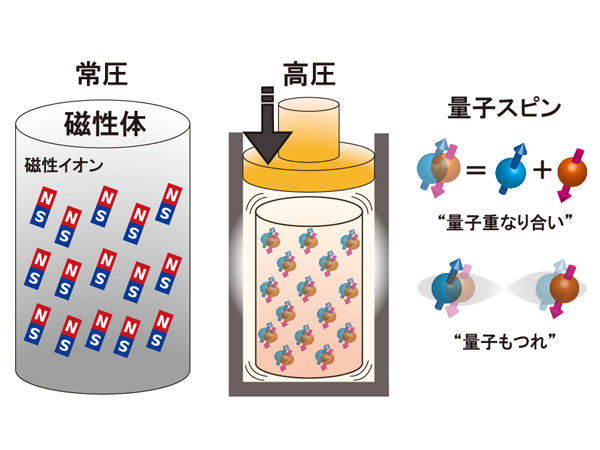

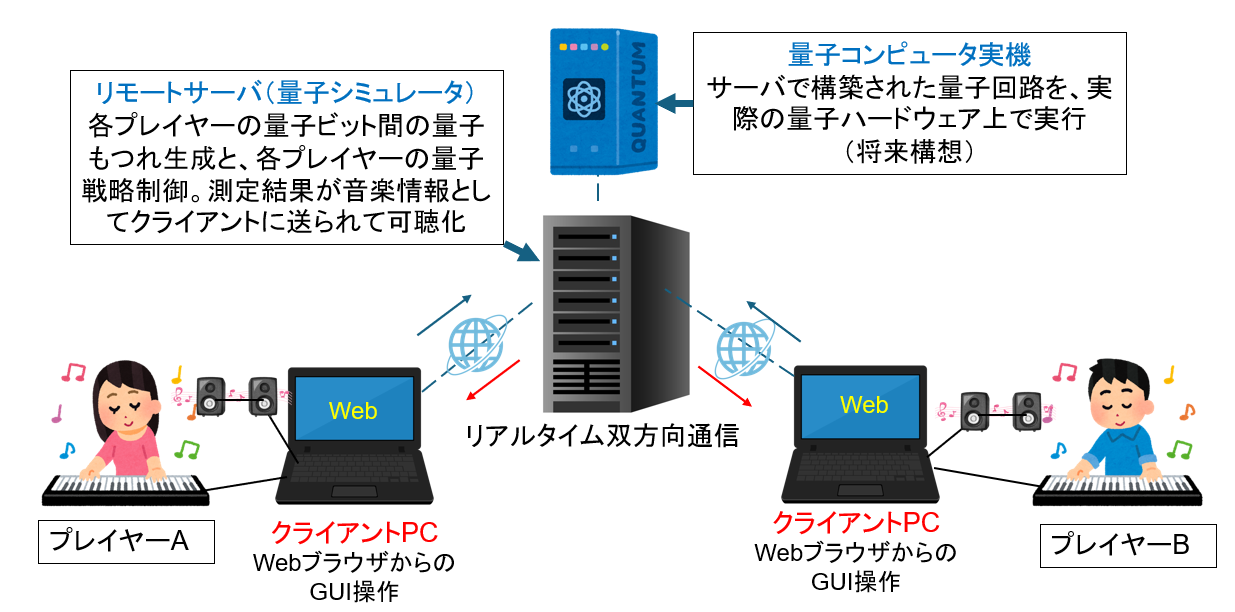

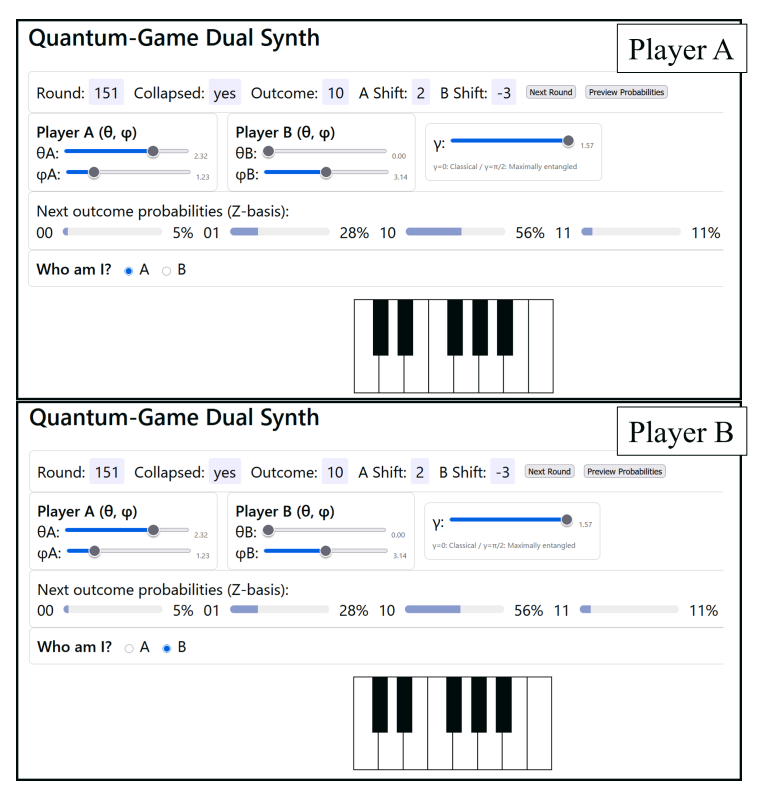

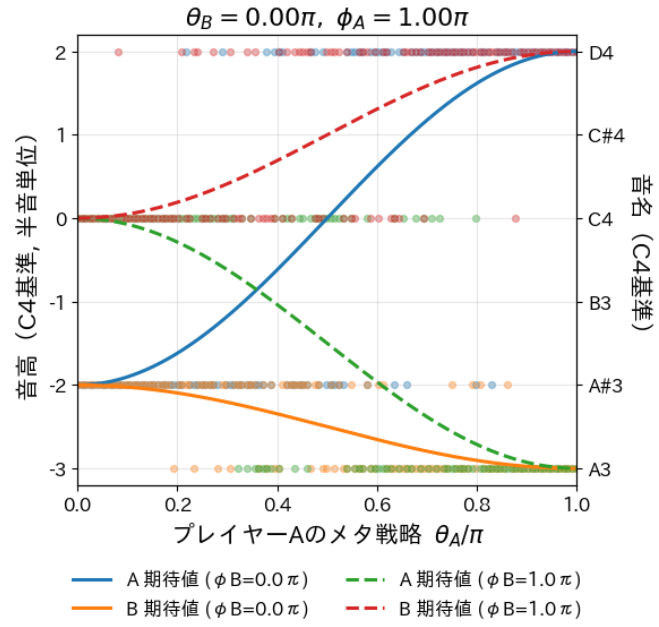

本研究では、量子ゲーム理論を応用し、音楽演奏を通じて量子的な意思決定を体験できる世界初のブラウザベースシステムを開発しました。プレイヤーはインターネットを介して二人一組で参加し、それぞれブラウザ上のピアノ鍵盤から自由に演奏、すなわち遠隔的セッションを行います。その際、打鍵した音(ピッチ)がそのまま発音されるとは限らず、両者の戦略を元に相互干渉的な確率構造(これが量子ゲーム理論で記述される)によりピッチシフトされた音が発音されます。各プレイヤーA、Bのピッチシフトに関わる情報は、リモートサーバ上で量子コンピューティングにおける情報の最小単位である量子ビット※7によって表現されます。演奏の各ラウンドではまずプレイヤーA、Bの量子ビット間に量子もつれ(エンタングルメント)を生成させ、両者が共有する初期状態を構築します。続いて各プレイヤーはブラウザ上のインターフェース(図1)からそれぞれのメタ戦略※8(音として現れる前の抽象的な選択)をサーバに送信します。このメタ戦略は各プレイヤーの量子ビットに対する操作のパラメータ (θ,ϕ)によって表現され、量子ゲーム理論の文脈ではθ(0~π) はプレイヤー自身の協調(θ=0)から対抗(θ=π)への「構え」、ϕ(0~2π)は相手との「心理的位相」と解釈されます。このメタ戦略指定後にA、Bいずれかのプレイヤーが鍵盤を打鍵するとサーバ側で両者に対して量子測定が行われ、測定結果の組み合わせに応じて両者のピッチが変化し、それがユーザー側で発音されるように設計されています。ピッチの上昇は「目立つ(陽)」、下降は「引く(陰)」という心理的効果に対応し、演奏の中で互いの関係性を音のかたちで感じ取ることができます。①両者が協調を選べば元の調性が保たれ、②互いに対抗を選べば音程が共に下降、③一方が協調、他方が対向の場合は対抗した側が目立つが調和が崩れるなど、プレイヤーの「構え(θ)」と「心理的位相(ϕ)」の組み合わせが音として具現化される仕組みです。

上記のように協調/対抗いずれかの場合は古典戦略と呼ばれますが、より一般のパラメータ値の場合、つまり協調と対抗の間で心理的に揺らいでいる状況では量子的(量子戦略)となり、各プレイヤーの操作は相互干渉的な確率構造を形成します。この場合も両者は互いの出方を予想しつつ自分のメタ戦略を立てますが、それらの干渉(量子干渉効果※9)の結果として両者の発音結果が決まるため(図2)、その結果は各プレイヤーが予想していた音とは異なる場合もあります。しかしセッションとしてはプレイヤーの期待以上に創発的な結果となることもあり、またこのようなプロセスは即興的なジャズのセッションなどでしばしば見られる「対話的な創造」の構造と類似していることから、本研究が提示するモデルは、相互創発的なクリエイションの数理的理解にも通じるものと期待されます。

今後の展開

現時点での実装は、概念実証として量子ゲーム理論の典型的構造である囚人のジレンマモデルをベースとし、戦略パラメータの操作を通じて二者の関係性(協調・対抗・中間状態)を体験できるシステムとなっています。しかし本研究で提案した量子的プロセスによる可聴化の枠組みはこのモデルにとどまりません。各プレイヤーが複数の量子ビットを内包するモデルへ拡張することで、協調/対抗という単一の心理軸に加え、自己主張や受容、共感など複数の心理的パラメータを同時に表現できる可能性があります。これにより、プレイヤーの「内的意思構造」そのものを音としてモデル化し、より多層的で創発的な音響関係を生み出すことができます。さらに、二者を超えた多者間の相互作用や創造的意思決定の過程を定量的に記述する基盤としても発展が期待されます。たとえば、複数のプレイヤーが量子的にもつれた状態を共有し、それぞれが戦略を調整しながら共通の音響空間を生成する構成は、人間の創造性や協働的思考のモデル化、さらに創発的なAIや量子ハードウェアの開発にもつながる可能性があります。

また、本システムにおける量子状態の生成と測定は、現時点ではリモートサーバ上の高速量子シミュレータによって実行されており、演奏操作に対してリアルタイムに応答する構成となっています。一方で、クラウド上の量子コンピュータ実機を接続することで、複数プレイヤーによる同時セッションや、より複雑なメタ戦略操作にも対応できる拡張性を備えています。現状の実機では通信および実行の遅延により即時応答は困難ですが、低遅延の量子実行環境やローカル量子ノードの発展により、実機計算を取り入れた対話的セッションが可能になることが期待されます。さらに、将来的に量子通信ネットワーク※11(量子インターネット)が実用化されれば、遠隔拠点間で量子的情報を共有しながら協働的な意思決定を行う、新しいインタラクション基盤の構築につながる可能性があります。

用語解説

※1. 量子ゲーム理論(Quantum Game Theory)

古典ゲーム理論に量子力学の概念を導入した拡張理論。プレイヤーの戦略が量子的な重ね合わせや干渉のもとで表現され、相互作用によって古典理論では得られない均衡状態や結果が生じることがある。従来の対立構造を超える新しい協調関係のモデルとして注目されている。

※2. 量子もつれ(quantum entanglement)

複数の量子の状態が相互に依存し、個々を独立に記述できなくなる現象。測定結果の相関が古典的確率では説明できないという特性を持ち、量子通信や量子計算の基盤となる。

※3. 量子認知科学(Quantum Cognitive Science)

人間の判断や意思決定の曖昧さ、直感的な選択、状況依存的なゆらぎなどを、量子力学の理論構造を用いて記述する研究分野。古典的な確率論では説明しにくい心理的現象を、重ね合わせや干渉といった量子論的概念で表すことを目的とする。

※4. 量子コンピュータ(quantum computer)

量子力学の原理を用いて情報処理を行う新しい計算機。重ね合わせや量子もつれを活用し、特定の問題では古典コンピュータを大きく上回る性能を発揮する可能性がある。

※5. 古典ゲーム理論(Classical Game Theory)

利害が対立または共有する複数の主体が、互いの行動を予測しながら最適な選択を行う過程を分析する理論。合理的行動を前提とし、協力・競争の関係を数学的にモデル化する。経済学や社会科学など幅広い分野で用いられている。

※6. 囚人のジレンマ(Prisoner’s Dilemma)

二者が「協力」か「裏切り」かを選ぶ際に、互いに利己的な判断をすると全体として不利な結果に陥るという、ゲーム理論の代表的な例。合理的行動と全体最適が一致しない状況を示す基本モデルである。

※7. 量子ビット(qubit)

量子情報の最小単位で、0と1の両方の状態を同時にとる「重ね合わせ」が可能。量子コンピュータは多数の量子ビットを操作することで、従来の計算機では困難な処理を実行できる。

※8. メタ戦略(Meta Strategy)

具体的な行動の背後にある抽象的な方針や心的構えを指す。行動を選択する前段階の心理的・戦略的準備状態を意味し、意思決定の背景にある潜在的プロセスを分析するための概念である。

※9.量子干渉効果(Quantum Interference Effect)

複数の可能性が同時に存在する状態において、それらが互いに影響し合うことで、確率が強め合ったり打ち消し合ったりする現象。光や音の干渉が振幅の重ね合わせで生じるのに対し、量子干渉は「確率振幅」の重ね合わせとして現れ、観測結果の確率そのものを変化させるという点で本質的に異なる。

※10. 量子測定(Quantum Measurement)

量子状態を観測すると、その瞬間に結果が確率的に決定される現象。観測前には複数の可能性が同時に存在しており、観測行為によって一つの結果に収束する。この性質が量子力学の根本的特徴の一つである。

※11.量子通信ネットワーク(Quantum Internet / Quantum Communication Network)

量子通信ネットワークは、量子ビットや量子もつれなどの状態を保持したまま情報を伝送する通信基盤である。量子鍵配送などの安全な通信だけでなく、遠隔地の量子コンピュータ間で情報を共有できる新しいネットワークとして研究が進められている。本研究で扱うような、離れたプレイヤー間の量子的相互作用の実現にも将来的に応用が期待される。

論文情報

タイトル

“Development of an Interactive Sound Generation System Based on Quantum Game Theory”

著者

Satofumi Souma

掲載誌

Proceedings of 3rd International Symposium on Quantum Computing and Musical Creativity (ISQCMC2025)