バイオシグナル総合研究センターの乾秀之准教授、農学研究科池田健一准教授の研究グループは、ウリ科植物における汚染物質の蓄積メカニズムを、汚染物質輸送タンパク質の根の細胞外への分泌の違いから明らかにしました。汚染物質輸送タンパク質のアミノ酸配列の違いが、細胞外への分泌を決定している可能性があります。

今後、植物における輸送タンパク質を介した汚染物質の体内挙動が明らかになることから、汚染物質の作物への蓄積低減、農業環境における浄化による安全な作物の栽培技術の開発に貢献することが期待されます。

この研究成果は、10月9日に、国際学術誌Plant Physiology and Biochemistryにオンラインで掲載されました。

ポイント

- ウリ科植物は水に溶けにくい性質(疎水性)を示す残留性有機汚染物質※1を茎や葉、可食部に蓄積する。

- 汚染物質の輸送に関与するタンパク質(MLP:Major latex-like protein※2)は確認されているものの、MLPの導管液への分泌に関するメカニズムは明らかになっていなかった。

- MLPの根の細胞外への分泌量の違いが、植物内の汚染物質の蓄積量を決定することが分かった。

- MLPの細胞外への分泌には、MLPのアミノ酸配列の違いが関与していた。

- MLPの働きを制御することで、作物への汚染が低減されるだけでなく、環境の浄化にもつながり、より安全で安心な作物の栽培に貢献する技術開発に役立てることができる。

研究の背景

ウリ科植物(キュウリ、カボチャ、ズッキーニなど)は、他の植物と比べて疎水性の高い残留性有機汚染物質を地上部に多く蓄積することが知られています。汚染物質には、ダイオキシン類、ディルドリン、そしてポリ塩化ビフェニルなどが含まれ、このような化合物は分解されにくく、環境に広く長期間存在します。そして食物連鎖を通して人間に摂取される機会が増えた結果、体内に汚染物質が蓄積し、様々な健康被害をもたらす危険性があります。そのため、ウリ科植物の食用部分にこれらの汚染物質が蓄積しないようにすることは重要です。

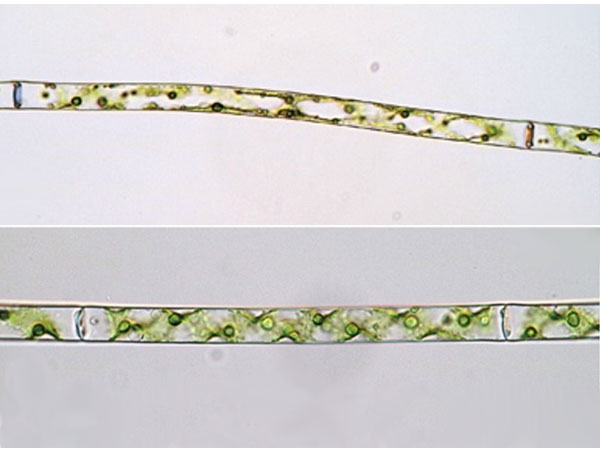

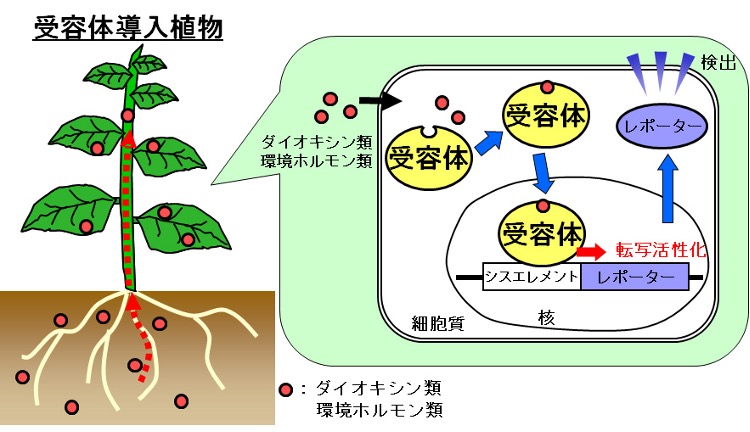

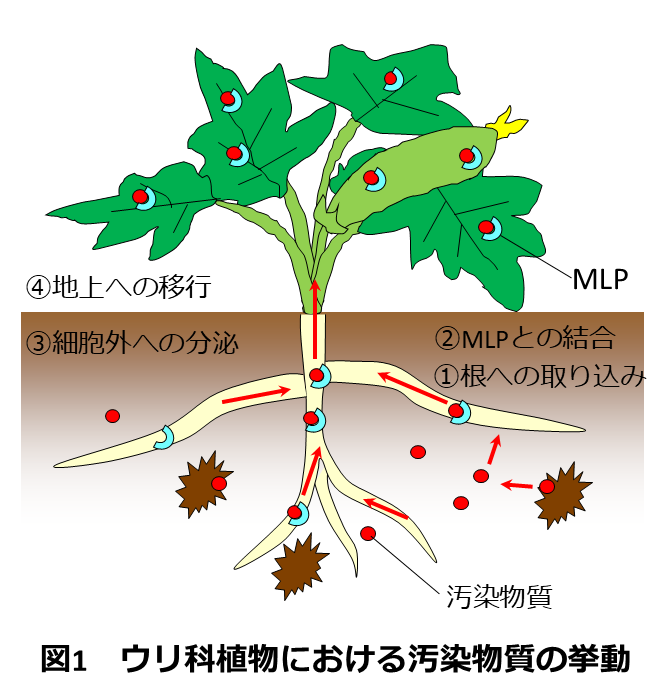

これまでの研究で、ズッキーニの根では、疎水性の多環芳香族炭化水素(PAH)※3が根の表皮から中心部近くの組織まで移動し、最終的に地上部にも運ばれることが明らかになっています。このような研究から、ウリ科植物が汚染するメカニズムは①土壌から根への汚染物質の取り込み、②根におけるMLPと汚染物質の結合、③MLP-汚染物質複合体の根細胞から細胞外への分泌、④MLP-汚染物質複合体の地上への移行、に分類されることがわかってきました(図1)。根から地上部分への移動の際、疎水性の化合物は「アポプラスト」と呼ばれる根の細胞と細胞のすき間を満たす液体に溶け込む必要があります。ズッキーニの木部を満たす導管液※4では、MLPというタンパク質が、PAHの一種ピレンと結合して疎水性の化合物を溶かし込む働きをすることがわかっています。これにより、疎水性の化合物でも水の流れに乗って地上部に移動することができます。このMLPは主に根で作られ、化合物と結合し、導管液に溶かし込んでそれらを植物の地上部(茎・葉・果実)へと運ぶ役割を果たしていると考えられます。

このMLPは、ウリ科植物で見つかっているタンパク質ですが、その他多くの植物にも存在することが知られ、いずれもその内部に化合物を収容できる空洞を持っています。この空洞に収まる植物ホルモンや二次代謝産物を結合・輸送するとともに、水に溶けにくい汚染物質も同様に結合・輸送することができます。すなわち、MLPと汚染物質の結合も汚染物質の地上部蓄積の要因となっています。ズッキーニの中でも特に汚染物質を蓄積しやすい品種(高汚染品種)では、導管液中のMLPの量が多いことから、このタンパク質が汚染物質の輸送、地上部蓄積に重要な役割を果たしていると言えます。つまり、導管液におけるMLPの存在、汚染物質との結合が、植物汚染のカギになっているのです。

しかしながら、ズッキーニの汚染物質蓄積に不可欠なMLPと化学物質の結合、MLPの細胞外への分泌(導管液における存在)の仕組みはこれまで明らかになっていません。

研究の内容

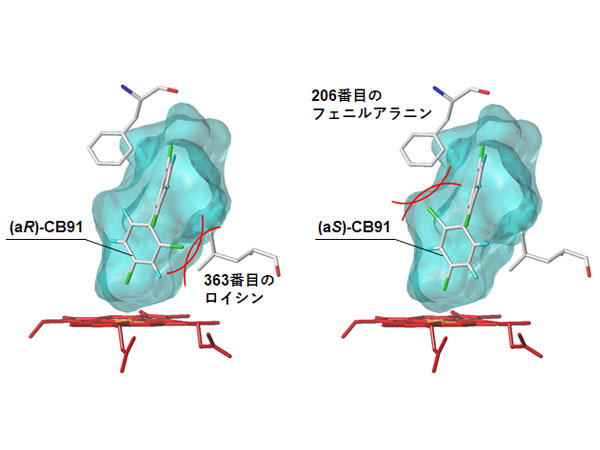

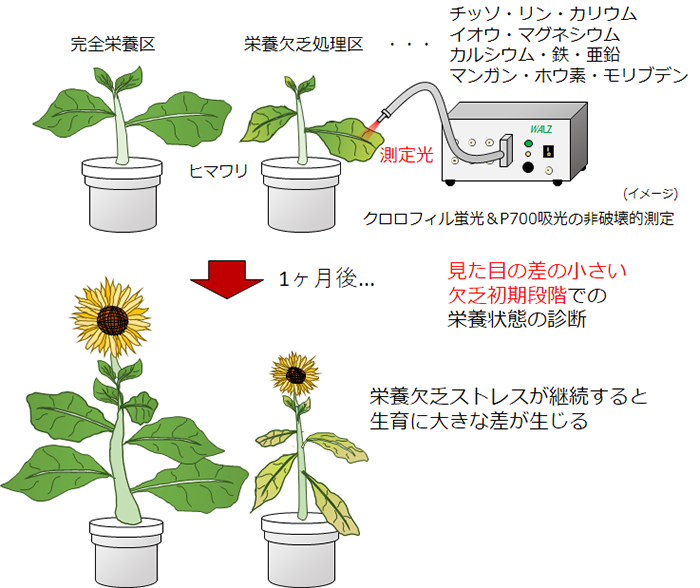

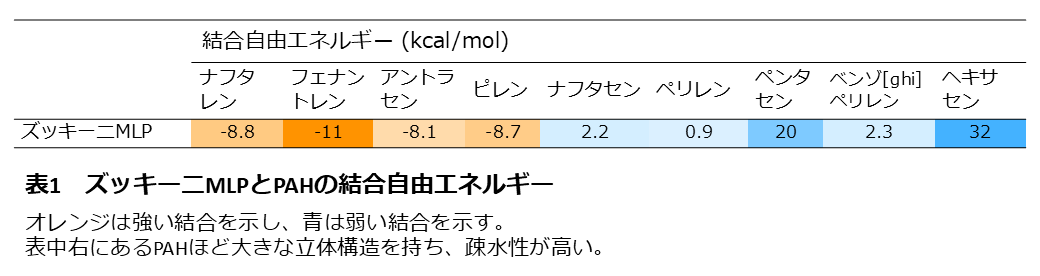

本研究チームはまず、先の研究でMLPのPAHに対する結合親和性が地上部での蓄積量にどのように影響するかを解析しました。コンピューター上で推測したウリ科植物(キュウリ、カボチャ、ズッキーニなど)がもつMLPの立体構造と各種PAHの結合の強さを測定した結果、PAHの立体構造が大きくなるほど結合の強さは低下し、MLP内部の空洞の大きさが大きくなるほど結合が強くなることが明らかとなりました(表1)。

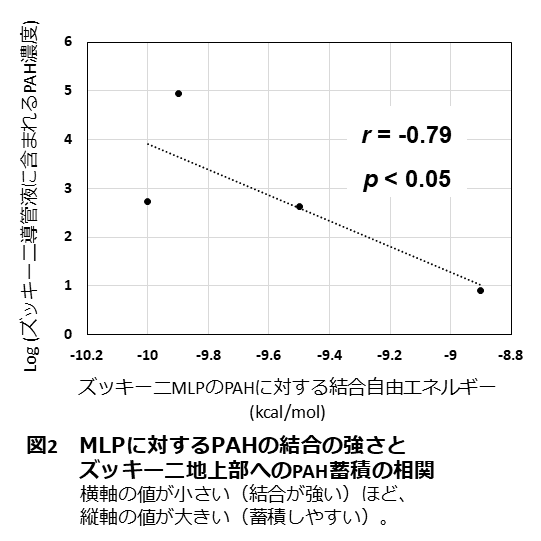

さらに、ズッキーニにおける汚染物質の蓄積量は、MLPとPAHの結合の強さが増すほど多くなることが明らかとなりました(図2)。すなわち、MLPとPAHの結合強度は地上部における蓄積量を決定する重要な要因であることがわかりました(Inui et al.,2025)

しかし、MLPはウリ科植物以外の植物にも存在し、またウリ科植物内でも品種によって汚染物質の蓄積しやすさが異なります。高蓄積品種では導管液に含まれるMLP濃度が高いことから、研究チームはMLPが細胞外へ分泌する移行メカニズムの解明に進みました。

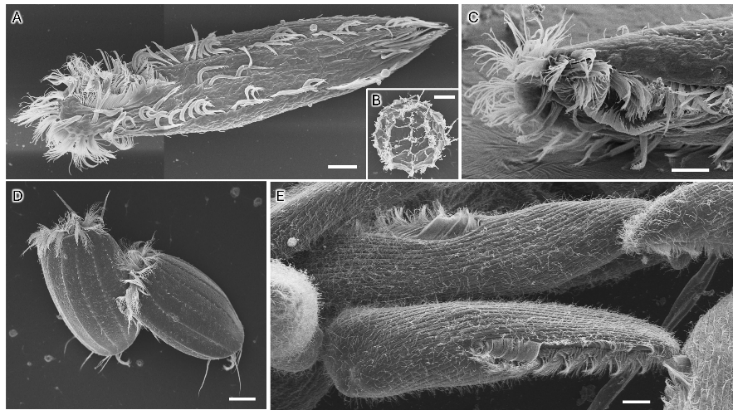

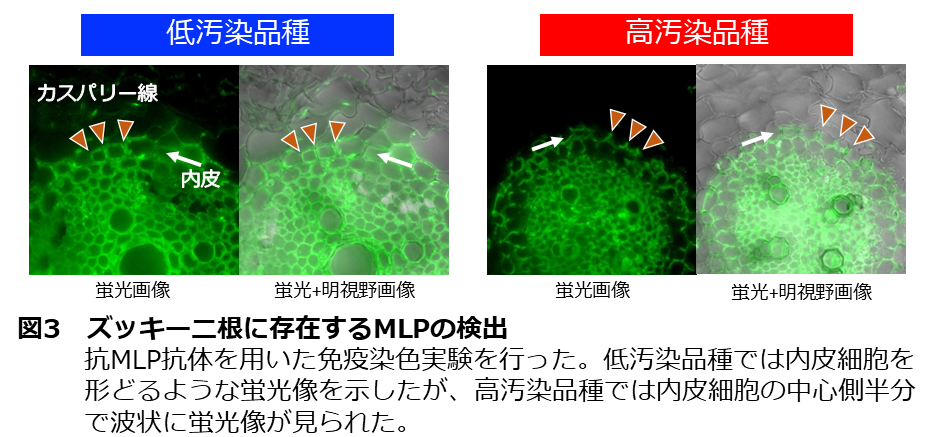

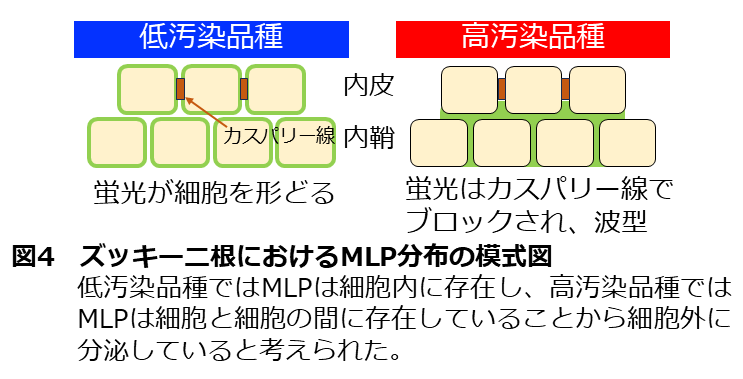

ズッキーニでは、MLP遺伝子は主に根で発現し、特に内皮細胞や根の中心でその発現が強く見られます。MLPに対して特異的に結合する抗体を用いた免疫染色実験の結果、ズッキーニの低汚染品種では内皮細胞をかたどるような蛍光像(MLPの存在を示す)を示しましたが、高汚染品種では内皮細胞の中心側半分で波状に蛍光像が見られました(図3)。これは内皮細胞にあるカスパリー線※5により、細胞間を満たす液体の移動がブロックされているために起こっていると考えられます(図4)。低汚染品種ではMLPは細胞内に存在したままで細胞外に分泌せず、高汚染品種ではMLPは細胞と細胞の間に存在していることから細胞外に分泌していると示唆されます。細胞外に分泌したタンパク質は導管に移動し、地上部へと移動することから、この根細胞におけるMLPの蓄積場所の違いが低汚染品種、高汚染品種を分ける要因となっていると考えられました。また、細胞外分泌の違いによって起こる蓄積場所の違いは、MLPのアミノ酸配列の違いに原因がありました。これは、別の植物にアミノ酸配列が異なるMLPを導入したときに観察された、MLPの蓄積場所の違いから示されました。

以上の結果は、MLPと汚染物質の結合、MLPの根における存在場所がウリ科植物の汚染を決定づける重要な要因であることを示しています。MLPはそのアミノ酸配列によって、細胞外への分泌が制御され、汚染物質の地上部への蓄積をもたらすことが明らかとなりました。

今後の展開

本研究の成果は、PAHのみならず、その他多くの汚染物質に対して有効な汚染低減技術につながります。なぜなら、MLPはダイオキシン類やディルドリン、ポリ塩化ビフェニル、その他汚染物質とも結合できるからです。このため、MLPと汚染物質の結合に関与するアミノ酸に変異を導入することで、様々な種類の汚染物質に対する輸送能力を低下させ、汚染のない安全な植物を作出することができます。

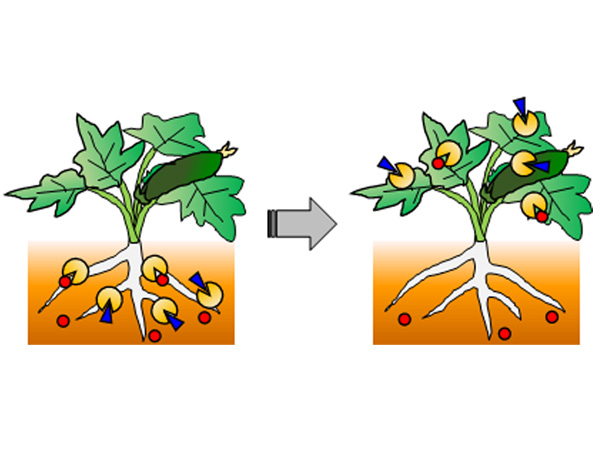

反対に、MLPの細胞外への分泌を促すようMLPや植物を改変することで、地上部に移行する汚染物質の量を増やすことが可能です。これは植物を利用した土壌中汚染物質の環境浄化につながる技術となるでしょう。このようにMLPに関連する機能を制御することで、安全な作物の栽培に貢献する技術の開発に役立てることができます。

用語解説

※1 残留性有機汚染物質

環境中で分解されにくく、生物体内で蓄積しやすい化学物質の総称。高い毒性を持ち、ヒトには発がん性や神経毒性を示す。ダイオキシン類や殺虫剤ディルドリン、ポリ塩化ビフェニル(PCB)などが含まれ、世界180ヵ国以上で製造や使用が禁止されている。

※2 MLP (Major latex-like protein)

シロイヌナズナやブドウ、リンゴなど多くの植物が持つタンパク質。特に、ウリ科作物では、MLPは残留性有機汚染物質と結合し、それらを葉や可食部に輸送し、蓄積する。本来の機能は、十分には解明されていない。

※3 多環芳香族炭化水素(PAH)

木材や植物などが燃えるときにできる汚染物質で、自然の山火事や農業でのわら焼き、あるいはバイオ炭(植物を焼いてできる炭)を使うことで発生する。これらの物質は土の中に長く残り、作物に吸収されて動物やヒトの体に蓄積することで、様々な毒性を示す。

※4 導管液

篩管とともに維管束を構成する導管を流れる液体。根から吸収した水や養分を葉や可食部に輸送する働きを持つ。

※5 カスパリー線

根の内皮細胞に存在し、細胞と細胞の間のアポプラスト空間における液体・物質の移動を阻止している構造体。土壌からの病原菌や物質の地上部への移動を防いでいる。

謝辞

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(A)(23241028)、一般社団法人村尾育英会による支援を受けて行われました。

論文情報

タイトル

DOI

10.1016/j.plaphy.2025.110612

著者

Minami Yoshida1,#, Mizuki Suwa1,#, Daito Eto1, Aya Iwabuchi1, Ryouhei Yoshihara2, Kenichi Ikeda1, Hideyuki Inui1,2

#, equally contribution

1. 神戸大学大学院農学研究科

2. 神戸大学バイオシグナル総合研究センター

掲載誌

Plant Physiology and Biochemistry

報道問い合わせ先

神戸大学総務部広報課

E-Mail:ppr-kouhoushitsu[at]office.kobe-u.ac.jp(※ [at] を @ に変更してください)