神戸大学大学院人間発達環境学研究科の中田泰地氏(研究当時:博士課程後期課程学生、現:九州大学理学部生物学科特任助教)と同研究科の丑丸敦史教授、近江戸伸子教授、兵庫県立大学自然・環境科学研究所の中濱直之准教授 (兼:兵庫県立人と自然の博物館主任研究員)の研究グループは、都市の多様な生育地と里山でみられるツユクサを比較し、都市では里山に比べて、草丈が高くなり、茎・葉の数が減り、葉が大きくなる適応進化がみられること、また都市の生育地の種類によって異なる適応がみられることを明らかにしました。

急速に進む都市化*1は、生物多様性減少を引き起こす主要因の一つであるといわれてきました。一方、都市では人間活動によって高温や富栄養化などこれまでその地域になかった新しい環境が生み出されることで、そこに成育する生物の進化を促進することも報告されています。さらに近年の研究では、同じ都市の中でも公園や道路脇といった生育地の違いによって、そこに育つ植物の性質も違うことが指摘されています。しかし、どのような環境の違いがこうした差異を生み出すのかは十分に理解が進んでいませんでした。またこれらの違いが適応的な進化なのか、偶然生じた中立進化*2なのかを明確にした研究は非常に限られていました。

本研究では、日本のメガシティの一つである京阪神地域に生育するツユクサを対象に、都市において地表面温度の上昇や土壌の富栄養化や乾燥、人工物や植栽により光が遮られるといった複数の環境変化が起こることでツユクサの生育地環境が多様化し、それに応じた植物の進化が起きていることを発見しました。

この研究成果は11月25日に英科学雑誌「Journal of Ecology」に掲載されました。

ポイント

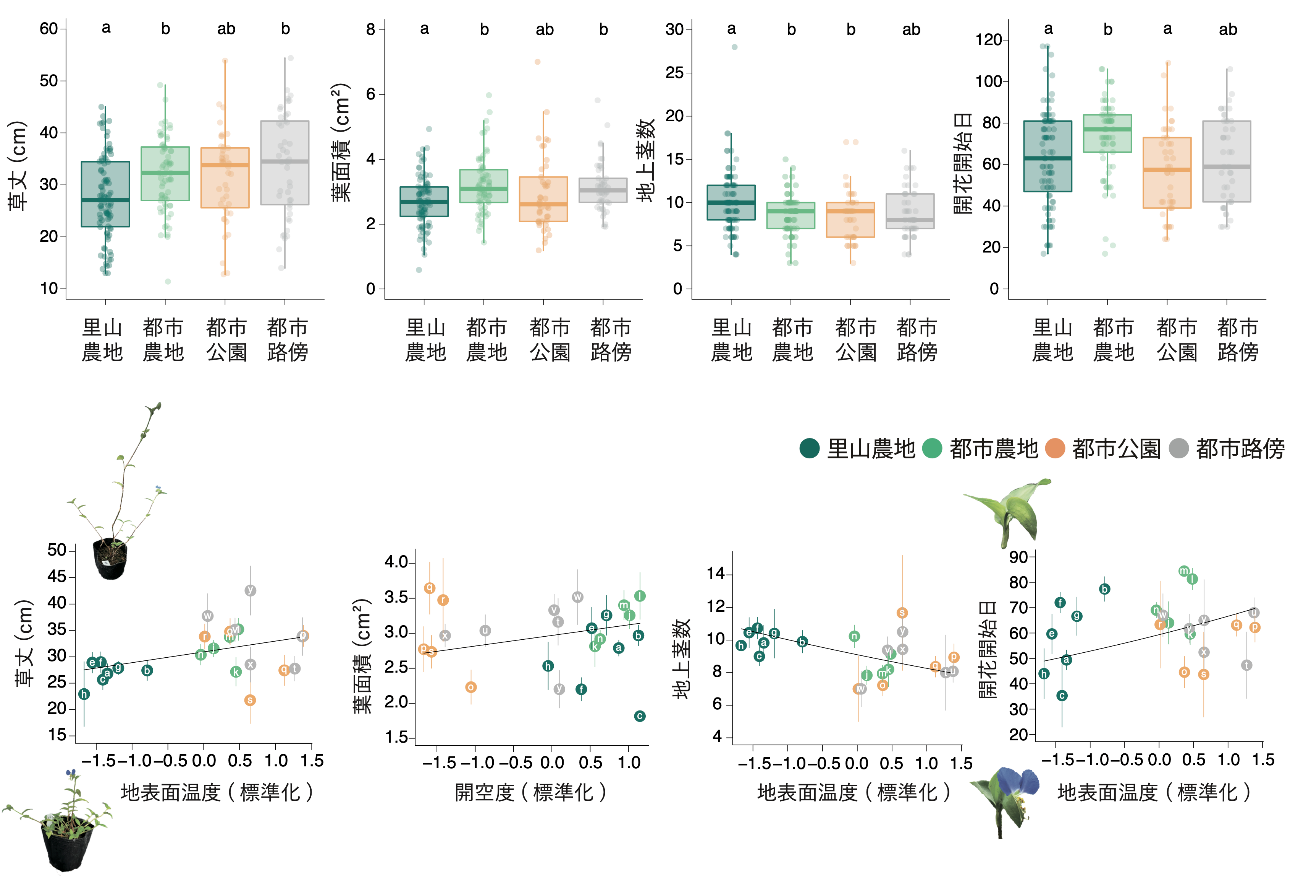

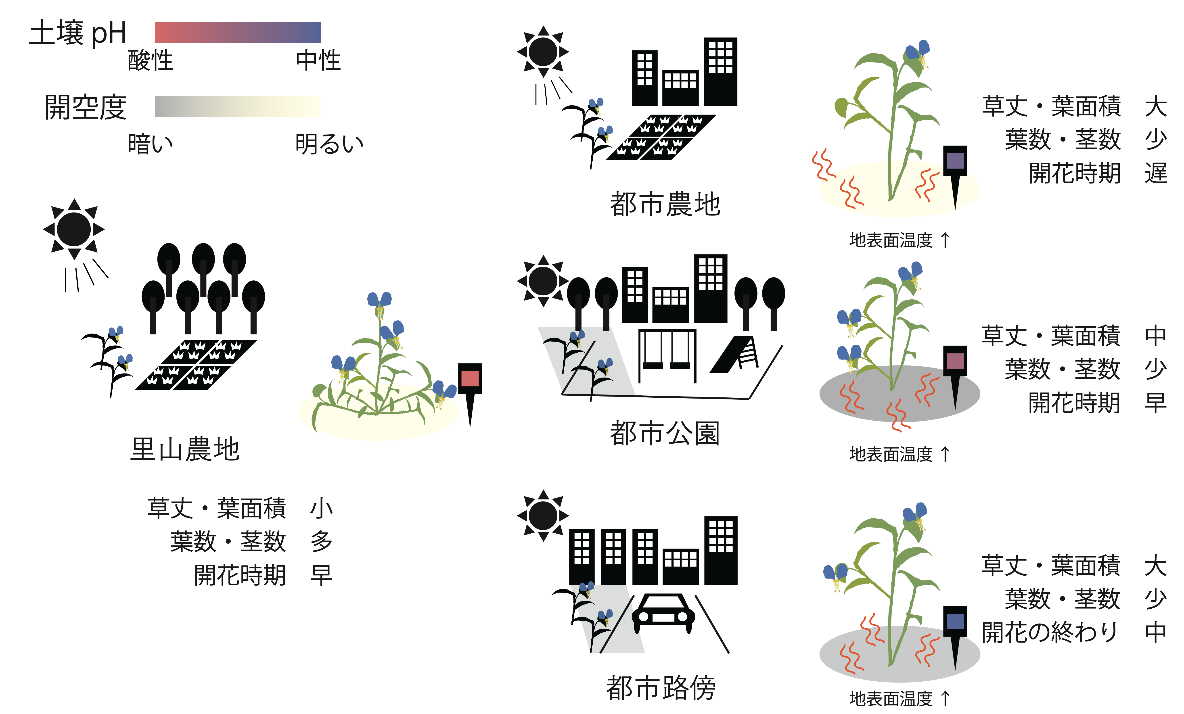

- 都市の生育地では共通して、地表面温度が上昇し、草丈や葉面積が大きく、茎・葉の数が少なくなっていて、路傍でこの傾向は顕著であった。都市農地では、より明るいことで公園に比べ開花の始まりが遅れていることが示唆された。また、明るい、かつ中性土壌のみられる都市農地や路傍では成長初期の垂直方向への茎の伸長(上方生長、図1下図左写真参照)が促進される一方で、暗い、かつ土壌がより酸性である都市公園や里山では上方生長が抑制されていた。

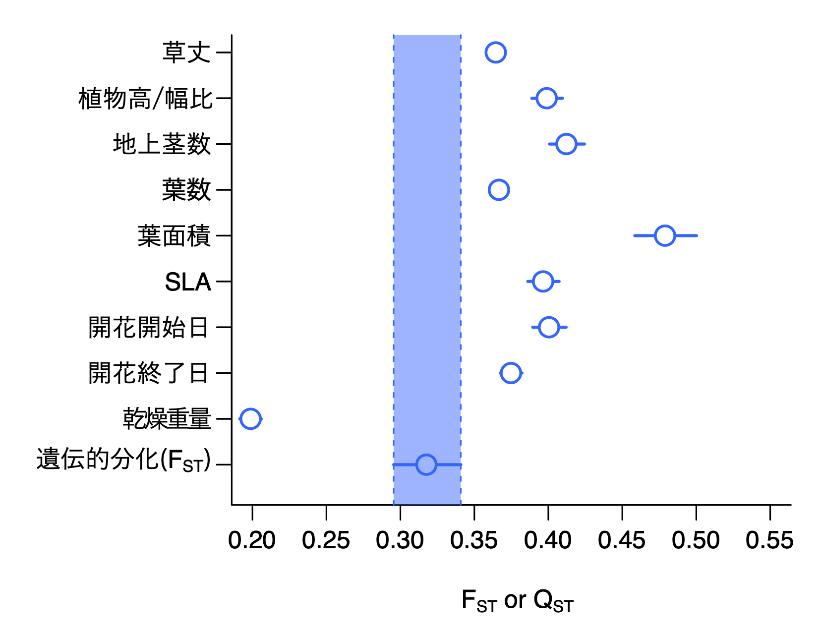

- 全ての形質について、各集団間の共通圃場で栽培した際の形質の違い(形質における遺伝分化、以後は形質分化とよぶ)は偶然によってもたらされる遺伝的な違い(中立的な遺伝分化)よりも大きく、都市環境への適応によって集団間の形質分化がもたらされたことが強く示唆された。

- 本研究成果は、生育環境の測定や共通圃場実験、分子実験を組み合わせることで、多様な都市生育地における植物の形質応答が局所適応によるものか中立的な進化によるものかを解明する新たな知見を提供することができ、都市生育地の多様化は、生育環境の多様性をもたらし、被子植物の適応的な形質分化を促進してきたことを明らかにした。

研究の背景

世界的に、都市開発による環境変化は植物の生育地環境を大きく変えており、こうした変化に植物が適応していることが報告されています。一方で、都市には、残存する農地や新たに整備された都市公園、さらにはコンクリートの隙間など、多様な植物の生育環境が生まれています。しかし、これまでの研究では、「都市」と「非都市」といった大まかな分類によって集団を比較することが多く、生育地環境の多様性が植物の進化にどのように影響するのかについては、ほとんど着目されていませんでした。

研究の内容

本研究では、京阪神大都市圏における里山の農地(水田畦畔)、都市の農地や公園、路傍に生育する一年生草本(一年で花を咲かせて種を残す植物)のツユクサの23集団を対象に、➀集団ごとに生育地の環境(土壌pHや水分量、開空度、地表面温度)を測定して比較しました。このとき、地表面温度は衛星データから推定したものを利用しました。➁また各集団から集めた種子を発芽させ、栽培実験を行い、草丈や茎の数、葉の数と大きさ、開花に至るまでの日数など複数の形質を測り、都市-里山間および都市生育地間の違いを比較しました。➂さらに、形質と生育地環境の関係から、都市化に伴うどのような環境変化が、形質の進化に影響しているのかを解析しました。➃最後にMIG-seq法*3を用いて、集団の間の中立的な遺伝的分化*4の程度(FST)を算出すると同時に、集団間の形質にみられる遺伝分化の程度(QST)を算出し、二つを比べることで形質の進化が都市の生育地環境への局所適応によるのか、中立的な進化によるのかを評価しました* 5。

生育環境の測定結果においては、都市生育地では共通して最高地表面温度が里山よりも約8度も上昇しており、土壌pHは1−1.5の上昇が見られ、特に路傍や農地では中性に近い土壌* 6がみられました。一方で、都市の路傍は他の生育地よりも乾燥し、公園や路傍の一部では植樹木や建物の陰ができて暗いなど、生育地ごとに特有の環境がみられることも明らかになりました。

栽培実験の結果では、都市のあらゆる生育地において、里山と比較して草丈が高く、茎や葉の数が少ない、葉の一枚一枚が大きいというような特徴が見られ、この傾向は路傍で顕著であることがわかりました。加えて、都市の農地では公園と比べてツユクサの花の咲き始めが遅いこともわかりました(図1上図)。

また、都市における草丈や葉面積の増加は、地表面温度の上昇と関係していること、中性土壌や明るい環境では、ツユクサの成長初期の上方生長が促進されることもわかり、都市の農地や路傍で植物が縦に伸びて大型化することが示唆されました(図1下図)。ヒートアイランド化が進む都市では、夜の呼吸量が増えるため、日中の光合成を増やさなければならず、植物が大型化すると考えられています。本研究の結果はその考えを支持するものです。また都市の農地では、明るく、地表面温度が高くなり、植物体が大きくなることで、花が遅れて咲いていることがわかりました(図1下図)。一方で、公園では植栽樹の陰で育つことで、植物が大きくなれず、開花も早いことがわかりました。この結果から、都市のヒートアイランド化は特に、ツユクサの様々な形質の進化に影響を与えていることがわかりました。

どの形質の遺伝分化(QST)も中立的な遺伝分化(FST)よりも大きく、これらの生育地の間の形質の違いは、それぞれの生育地の環境への適応進化によるものであることが強く示唆されました(図2)。この結果は、人間活動がもたらした都市における生育地の多様化が、それぞれに特異な環境を形成することを通じて、ツユクサの多様化を促進することを示唆しています(図3)。また、この多様化は都市開発が進んだ数十年という短い時間スケールで起こった急速な進化の結果である可能性を示しています。加えて、都市における地表面温度の上昇が特にツユクサの進化に大きな影響を与えていることが明らかになり、温暖化とヒートアイランド化の相互作用により、今後も植物の進化に影響を及ぼすことが示唆されました。

今後の展開

本研究では、私たちの身近にみられるツユクサを対象に、栽培実験と集団遺伝学的手法を組み合わせて研究を行い、都市における生育地の多様化がツユクサを多様化させていることを明らかにしました。

今後は、高温や土壌の栄養条件、光環境といった都市の生育地に特有の複雑な野外環境を再現した栽培実験を進め、それぞれの形質がなぜ適応的なのかを明らかにすることが重要です。さらに、野外で見られる形質を、実験環境下でみられる形質と比べることで、都市の生育地で植物が環境に応じて形や性質を変えることがあるのか(遺伝子の変化を伴わない環境応答)についても明らかにすることができます。これにより、植物が都市という新しい環境に、いかに適応しているのか、その実態をより詳細に解明できることが期待されます。

注釈

*1都市化:都市部に人口が集中すること。都市部で人間活動の活発化によって、人工構造物が増えるなど環境を変化させ、そこに暮らす生物へ大きな影響を与えている。

*2中立進化:自然選択によらず、遺伝的浮動による進化(偶然による対立遺伝子頻度の変化)の過程。都市の生育地では、集団をつくる個体数が少ないため、このような偶然による進化が起きやすいと考えられている。例えば、草刈りされた時に、たまたま生き残った個体が大きな葉をつける性質を持っていた場合、その子孫も大きな葉を持つことになり、結果としてその場所では大きな葉をもつ個体しかみられなくなってしまうことがある。

*3 MIG-seq法:マイクロサテライトとよばれる反復配列に挟まれた領域をランダムに増幅し、次世代シーケンサーを用いて増幅された領域の塩基配列を調べ、ゲノムワイドな1塩基多型の情報を取得し、個体や集団間の遺伝的な違いを比較する方法。MIG-seq法によりみつかる1塩基多型の多くは中立的な進化により生じていると考えられている。

*4 中立的な遺伝的分化:自然選択によらず、遺伝的浮動によって集団間の遺伝子頻度が変化すること。

*5:対象とする遺伝形質にみられる集団間の違いが、適応的な進化の結果生じたのか、偶然生じた中立進化によるものなのかを間接的に評価する方法。形質の遺伝分化の指標QSTが中立的な遺伝分化の指標であるFSTより大きい時、各集団間の形質の違いはそれぞれの環境への適応的な進化の結果生じたことが示唆される。QSTとFSTの値が等しかった場合は、集団間の形質の違いは中立進化によるものであることが示唆され、FSTの値がより大きい時、安定的な(普遍的な)選択圧により集団間で形質が類似していることが示唆される。

*6:降水量が多く、火山性堆積物に由来する土壌が広がる日本では、もともと酸性に近い土壌の形成がみられるが、都市では、コンクリートやアスファルトで覆われた土地の面積の増加により、土壌pHの上昇がみられ、中性に近い土壌が形成されている。

謝辞

本研究は、JST フェローシップ (JPMJF2126)と科研費基盤研究C (19K06855)の支援を受けて行われました。また、データ取得においては土地所有者や関係者の許可のもと実施しました。

論文情報

タイトル

“Adaptive trait divergence of annual plants in response to urban habitat diversity in a megacity (和訳:大都市圏における都市生育地の多様化に対する一年生植物の適応的形質分化)”

DOI

10.1111/1365-2745.70193

著者

Nakata Taichi (中田泰地), Naoyuki Nakahama (中濱直之), Nobuko Ohmido (近江戸伸子), & Atushi Ushimaru (丑丸敦史)

掲載誌

Journal of Ecology

報道問い合わせ先

神戸大学総務部広報課

E-Mail:ppr-kouhoushitsu[at]office.kobe-u.ac.jp(※ [at] を @ に変更してください)