神戸大学大学院理学研究科の末次健司教授 (兼 神戸大学高等学術研究院卓越教授) と一般財団法人沖縄美ら島財団総合研究所植物研究室の阿部篤志室長・米倉浩司上席研究員らの研究グループは、日本では沖縄県の西表島のみに分布する「ハガクレナガミラン」として認識されていた植物の中に、日本では記録のなかった別の種が含まれていたことを解明しました。その種は、東南アジアから台湾に分布する Thrixspermum annamense で、日本からは未報告であったことから和名としてイリオモテカヤランと命名しました。

ハガクレナガミランは、国内希少野生動植物種の1つであり、環境省のレッドリストでも最も高いランクである絶滅危惧IA類に指定されています。本成果は、すでに貴重種として認識されていた「ハガクレナガミラン (=ハガクレナガミランとイリオモテカヤラン)」が、さらに慎重な保護が必要な存在であることを明らかにするものです。

本研究成果は、9月8日 (日本時間) に国際誌『Acta Phytotaxonomica et Geobotanica』に掲載されました。

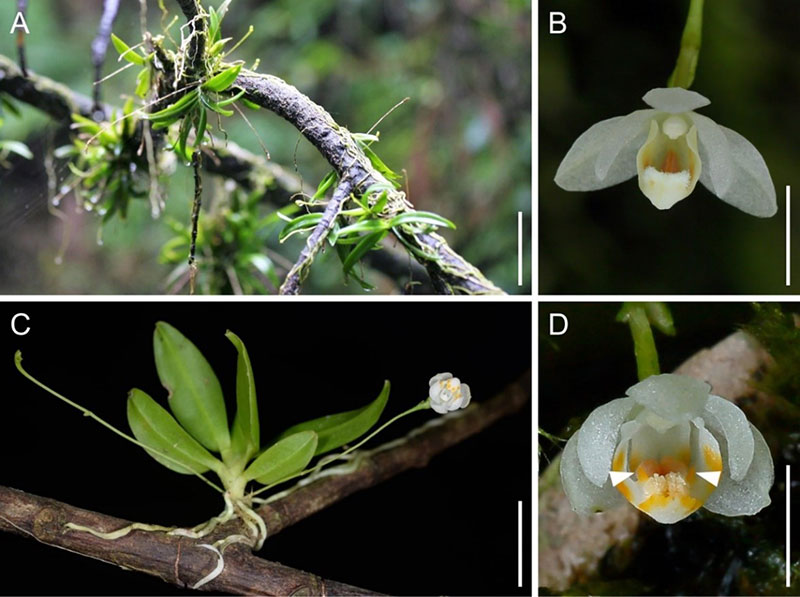

(A) 今回新たに認識されたイリオモテカヤラン。厚く細い葉をもつ。

(B) イリオモテカヤランの花。花びらはほっそりしており、すべての花びらにツノ状の突起はない。

(C) ハガクレナガミラン。イリオモテカヤランと比べて葉が薄く広い。

(D) ハガクレナガミランの花。花びらはイリオモテカヤランと比べて太く、花びらの一枚にはツノ状の突起がある (矢印)。

スケールバー: 50 mm (A)、5 mm (B & D)、15 mm (C)。

撮影: (A) 渡辺たづ子、(B & D) 阿部 篤志、(C) Tian-Chuan Hsu。

研究の詳しい内容

ハガクレナガミラン (Thrixspermum fantasticum) は、種の保存法※1 に基づき、国内希少野生動植物種に指定されている貴重なラン科植物です。また環境省のレッドリストでは、最も高いランクである絶滅危惧IA類 (CR:ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの) に指定されています。国内では西表島が唯一の自生地として知られていますが、近年では写真が撮影されることすら稀まれ であり、現存する個体数は50以下と推定されています。

一方で末次健司教授らの研究グループは、西表で「ハガクレナガミラン」と呼ばれていた植物の中に、真のハガクレナガミランとは別に、それとは違う特徴をもつ植物が含まれていることに気づきました。2007年に発見され、ハガクレナガミランとして『改訂新版 日本の野生植物 1』に掲載されていた植物がその代表例で、2022年に新たに見つかった個体が開花したのを機に詳しく検討を行いました。その結果、これらの個体は実はハガクレナガミランではなく、ベトナムやタイ、台湾、中国、マレーシアから報告されていた同じカヤラン属の Thrixspermum annamense であることが分かりました。両者は、混生している訳ではないのですが、見た目が似ており、どちらも西表島に分布していることも相まって混同されていたと思われます。

さらに詳細な検討を行ったところ、台湾と西表産の Thrixspermum annamense は、別種とまではいえないもののタイプ産地※2であるベトナムの個体と花びらの形状等で区別できることが分かりました。台湾と西表でみられるタイプには Thrixspermum devolianum という名が以前台湾でつけられており、その後Thrixspermum annamenseと同じものとされた経緯がありますので、これに基づき台湾と西表で見られるタイプを Thrixspermum annamense の種内分類群「Thrixspermum annamense var. devolianum」として区別することを提唱しました。また Thrixspermum annamense var. devolianum の和名として新たにイリオモテカヤランを提唱しました。

「ハガクレナガミラン」は、既に希少種と認識されていましたが、今回の成果により、実は2種であり、それぞれの種の個体数は、もともとの想定よりもさらに少ないことが分かりました。つまり本成果は、「ハガクレナガミラン」(=ハガクレナガミランとイリオモテカヤラン) が、これまでの想定以上に慎重な保護が必要な存在であることを明らかにするもので、イリオモテカヤランも絶滅危惧種として保護されることが期待されます。

注釈

- ※1 種の保存法

- 野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保全を図るための法律。ハガクレナガミランはこの法律に基づいて国内希少野生動植物種に指定されている。

- ※2 タイプ産地

- 新種を発表するときにその基準として指定された標本 (タイプ標本) が採取された産地。

論文情報

- タイトル

- “First Record of Thrixspermum annamense (Orchidaceae) from Iriomote Island, Ryukyu Islands, Japan, with Discussions on its Intraspecific Taxonomy”

- DOI

- 10.18942/apg.202306

- 著者

- Kenji Suetsugu, Shun K. Hirota, Koji Yonekura, Atsushi Abe, Yoshihisa Suyama and Tian-Chuan Hsu

- 掲載誌

- Acta Phytotaxonomica et Geobotanica