光(電磁波)の波長よりも小さいナノスケールの構造体によって、光を自由自在に制御する研究分野は、「ナノフォトニクス」と呼ばれる。神戸大学の研究グループがシリコンからなるナノ粒子「ナノアンテナ」を開発、そのナノ材料を国内外の研究機関に提供し、本学の国際共同研究事業を始めて3年が経過した。研究は、本学を核とした国際的な研究プラットフォームへと発展し、次世代の光情報通信技術やライフサイエンス分野に至るまで幅広い分野への応用が期待される。研究の第一線を走る工学研究科の杉本泰准教授に、3年間の研究成果と、今後どのような展開が考えられるのかを聞いた。

特定波長だけに反応する新素材

シリコン素材で新しい光アンテナを開発し、3年前に国際共同研究に転じ、ナノフォトニクスの分野に新風を吹き込みました。

杉本泰准教授:

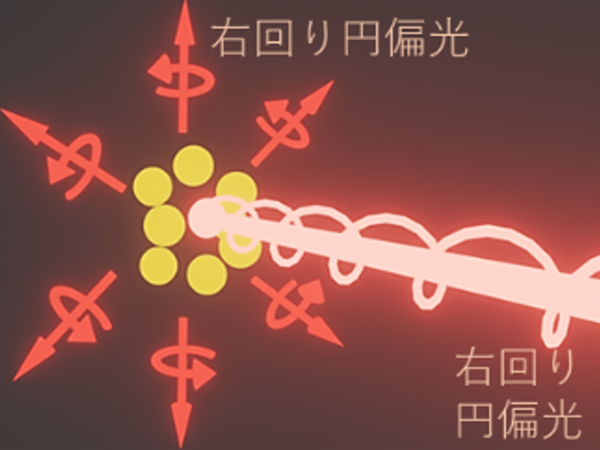

金属や半導体などの物質をナノサイズ(1ナノメートルは、1メートルの10億分の1)の粒子にすると、私たちが見て知っている状態とは違った特性が現れます。例えば、金は私たちの目には黄色味のある金属光沢、いわゆる黄金色に見えています。しかし、ナノサイズにすると、緑色の波長の光(光波)を吸収、赤色の波長の光を反射し、私たちの目には「赤色」として認識されています。このように、特定の光波に応答するナノ粒子を、電波を制御するアンテナになぞらえて「ナノアンテナ」と呼びます。建物の上に見られる棒状のパイプが連なっているアンテナは、波長1メートルから数十センチの電磁波を受信するため、あのような大きさです。ナノアンテナは、数百ナノメートルの光(波長の短い電磁波)を制御するため、それと同等かそれ以下の大きさのアンテナ技術で、「光アンテナ」とも言われます。

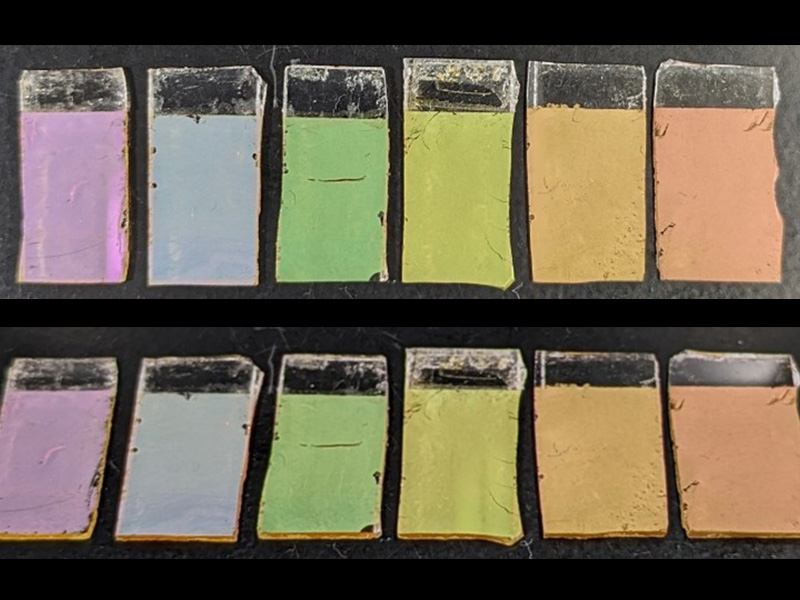

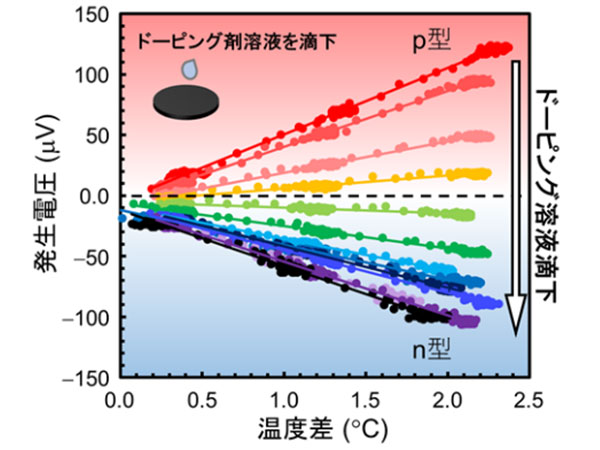

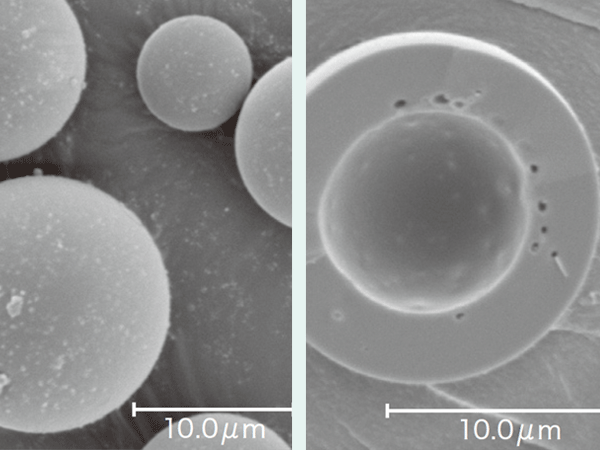

ナノアンテナに使われる材料や構造が、いろいろと検討されているわけですが、神戸大学の研究グループは2017年、地球に多く存在する半導体のシリコン(ケイ素)を材料に、ナノアンテナを開発しました。シリコンのナノアンテナは、粒子の大きさによって特定の色、特定の波長の光だけに応答し、他の色の波長を吸収することなく透過します。ある波長だけに応答して振る舞う現象を「共鳴」といいます。ケイ素という1種類の材料で、ナノ粒子の大きさを数ナノメートル単位で変えるだけで、青~赤のほぼすべての色を発色させることができます。また、金属のナノ粒子と比べて、光を吸収して熱に変えることがないというのも、メリットの一つです。

欧米の研究機関など10グループに拡大

シリコンナノ材料を欧米の研究機関にも提供し、研究を進めてきました。

杉本泰准教授:

今年5月の時点で、スタンフォード大学(アメリカ)、フリブール大学(スイス)など約10の研究グループと共同研究しています。日本の大学のTop10%補正論文数は、今では世界の大学のわずか2パーセントと言われていますので、海外に目を向けるのは自然の流れだと思います。たとえば、ある研究グループが世界で最先端を走っていると認識すれば、国内外を問わずそのグループと組んで世界で一番いい研究を選択するわけです。

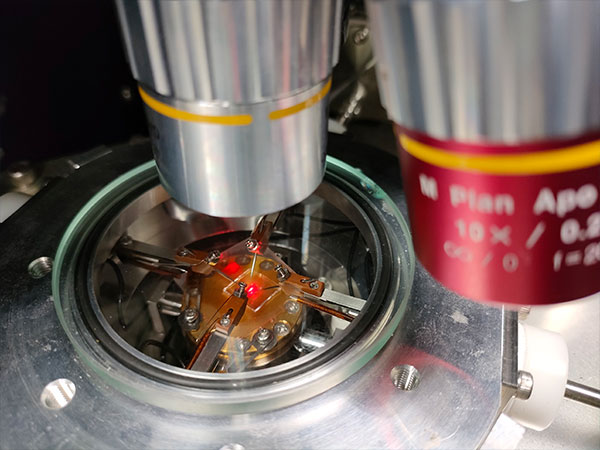

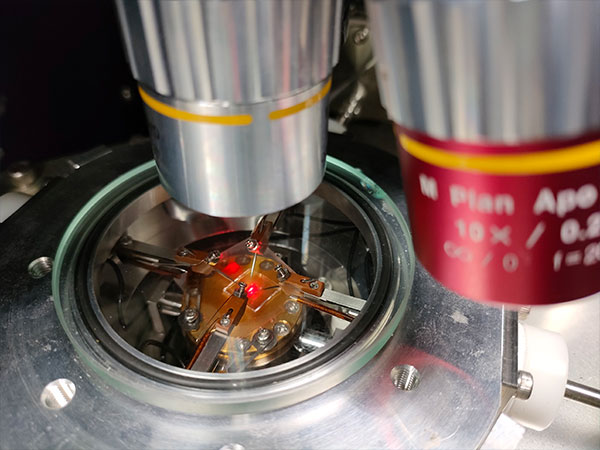

私の研究グループは、ナノ粒子の材料を提供して終わりではなく、すべて共同研究の格好を取っています。相手の結果に応じて、材料面からどう問題解決ができるか、フィードバックをかけることもあります。単に材料を提供するだけではなく、光学や物理の人間として、計測や応用面で相手の課題が本質的に理解できるという点でメリットがあります。

材料を提供して、これまでに新しくわかったことはありますか。

杉本泰准教授:

私が最初に想定していた使い方だけでなく、共同研究を申請する研究機関は、こちらが思いつかなかったアイデアを提案してきました。私たちの研究分野ではない別の分野で論文誌に公表したり学会で発表したり、想定外の連続でした。

たとえば、光で生体物質をつかまえる、光ピンセット技術に関する研究や透明な太陽電池にシリコンナノ粒子を使うという研究も、欧米の研究グループと共同で進めています。このように我々だけでは思いつかなかった応用先、意外な機能を見出せるのが共同研究の大きな意義だと思います。

進む海外との人材交流、資金拡大

うまく研究が進まなかったケースもあるのですか。

杉本泰准教授:

もちろん想定通りにいかない場合もあります。当初の狙い通りにいかなかったり、また海外は研究の担い手がポスドク(博士研究員)や博士課程学生など各々専任業務があるので、人手の問題で研究が途中で終わったりするケースもありました。

逆にうまくいかず課題が判明した段階で、私たちの研究グループと人的交流が始まり、結果を出した例もあります。博士の学生が一定期間相手先に滞在し、神戸大学のラボでの知見を生かして課題を解決し、著名な論文誌発表に至ったケースもあります。学生がナノ材料を普段から触って、特性をよく理解できているからこそできたバックアップでした。

私の研究グループでは、学生や若手研究者に対して最大限に支援し、グローバルに活躍できる人材の育成を最重視しています。そこに投資すれば投資するほど、教育機関としての使命を果たすだけでなく、研究成果となって必ず返ってきます。博士課程の学生には、海外に行ってもらうことをベースにしたいと思っています。

それを目的に博士課程に進学する学生が非常に増えています。今博士課程の学生が4人いますが、修士課程の早い段階から博士課程進学を考えてくれる学生も増えています。

また、優秀な留学生や海外の若手研究者も積極的に受け入れます。過去に研究グループで受け入れたポスドク(JSPS外国人特別研究員)が、欧州に一度戻って、この夏、再び、私たちの新しいプロジェクトに加わってくれるケースも出てきました。

この3年間の研究環境の変化をどう感じますか。

杉本泰准教授:

海外の進展で大きかったのは、研究資金面での変化です。私たちの初期の活動は、不定期な競争的資金や学内の一部のサポートですべて賄っていたのですが、海外の共同研究グループが主導して新たにファンディングを獲得する例が出てきています。たとえば、スイスのグループの例では、我々も共同研究者としてスイスの助成金に申請・採択され、双方の行き来の費用が補われたり、相手先グループで新たに博士研究員を雇用したりするなど、共同研究のフェーズ(段階)が一つ上がっています。これにより、4、5年間の期間で研究できるなど継続性が出てきました。

また、もう一つの変化として挙げられるのが、私たちの研究成果が社会へ応用できる可能性が出てきたことです。神戸大学の研究グループで、ナノアンテナに関する基礎研究に関する論文を出して研究成果を上げるばかりでなく、社会の中でどう役立つのかを検討しています。その社会応用の一つが、「構造色インク」です。

一つの材料で全色を出す物理の発想

ナノ粒子の応用の一つ、「構造色インク」を昨年公表して大きな反響がありました。

杉本泰准教授:

シリコンナノ粒子は「ミー共鳴」という現象で、サイズを変えると、どの波長、どの色に応答するかを自由に決めることができます。一つの材料で光を制御し全ての色を出すというのは、物理学ならではの発想です。「色」と「材料」が対応する一般的な塗料の分野ではなしえなかった発想です。しかも、非常に効率的に発色させられるので、劇的に少ない量で着色できるというメリットもあります。

身の回りで言うと、CDの記録面やタマムシの羽は、表面の微細な構造が光と干渉して、色が見えている構造色の例です。見る角度で色がギラギラと変わり、商品における応用範囲が限られていました。シリコンナノ粒子も、「構造色」いう分類には属していますが、色を出す単位が粒子たった一つでできるので、見る角度によって色が全く変わらないのが特長です。構造色に必要な微細な構造は、塗装では作製することが難しかったのですが、シリコンナノ粒子は、粒子一つで発色するので、構造色塗料、インクとしての使い方が可能になります。

そればかりでなく、塗る量がすごく少ないというのも特性の一つです。しかも、ナノ粒子一層でしっかりと発色する。その厚さは、従来の塗料の100分の1くらいのスケールで薄くできます。自動車や飛行機の塗装に使うと、コスト面でも大きなメリットがあります。かつ、素材としても丈夫で、500度の高温にも耐久性があります。

「構造色インク」をどう応用できそうですか。

杉本泰准教授:

印刷関係やフィルムの分野はもちろん、化粧品にも応用可能です。シリコンナノ粒子は、わずかな少量で着色でき、しかも背後を隠す「隠ぺい性」の能力が高いので、その点でも化粧品に適しています。また、安心安全な材料で皮膚に塗っても刺激性が少なく、素材そのものが自然と紫外線を吸収するので、UVカット機能にも優れています。

そのほか、企業からさまざまな応用を提案してもらっています。最終的には、市場の大きい自動車の塗料としての応用が最終的な目標で、現在、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の「ディープテックスタートアップ国際展開プログラム」(D-Global)というGAPファンドプロジェクトを進めています。

構造色インクの技術は、今大阪市で開催されている「大阪・関西万博」の大学ブースでも、紹介予定です。

「構造色インク」に関して、今後考えている展開はありますか。

杉本泰准教授:

JST D-Global事業のもと、2026年度終了時までにスタートアップ(起業)を考えています。ライセンスで企業に委託するのではなく、コアな過程を自社でできる「メーカー」を目標にしています。そのため経営者候補人材とタッグを組み、強力な仲間を集めて、実用化に向けた開発を行っているところです。大学側には、産学連携部門などの人材を含めバックアップ体制を整えてもらっています。色材は商品のあらゆるものに使われるので、裾野が広く、市場がすごく大きい。研究室で実証できていることが、産業スケールでも同じように製造できるのか目途を立てる準備を進めています。

グローバル人材を育て研究を加速

研究において、今後どのような展開を考えていますか。

杉本泰准教授:

シリコン素材に続く新しい素材のナノ粒子の開発を常に考え、研究のイニシアティブを取りたいと思います。とはいえ何か特別なことをするわけではなく、地道にしっかり研究し、サイエンスを固め、論文という形で世界の知見を積み上げていきます。

また、構造色インクの研究開発もさらに進めたいと思います。私たちのナノ粒子は、実は「一層」も塗らなくても、もっと少ない量で着色できるのでないかと考えています。理論上、ナノ粒子をインク内に疎らに敷くことは可能で、研究室レベルでの実証が考えられます。このほか、プリンター印刷のインクジェット手法への適用を研究レベルでフォローしていけたら、いいですね。

アメリカの超一流の研究グループは、研究すればするほど、優秀な人材が次々に集まります。すると、また次の新しいプロジェクトが立ち上がり、それに参加する人材がさらに集まるというシステムで、どんどん研究が進展・拡大します。そのような組織にしようと思えば、私たちの研究グループも、新しい研究テーマを見つけるために常にトライしておきたいところです。日本ではさまざまな制度が違うのでなかなか難しいけれど、神戸大学の研究グループをそういうシステムにしていきたいです。

今は志の高い学生が増えているので、これまでのように資金状況に応じて単発で海外との人的交流を行うばかりでなく、海外の複数の研究グループとしっかりとした枠組みで常に人的交流できるシステムを構築し、国際共同研究を拡大したいと思います。

杉本泰准教授 略歴

2012年、神戸大学工学部電気電子工学科卒。13年9月、神戸大学大学院工学研究科修士課程修了、14年、ボストン大学フォトニクスセンター訪問研究員、16年、神戸大学大学院工学研究科博士課程修了。博士(工学)。16年10月、神戸大学工学研究科助教、22年10月、工学研究科准教授・高等学術研究院卓越准教授。