神戸大学大学院医学研究科 地域社会医学・健康科学講座の小川渉特命教授、坂口一彦特命教授らの研究グループは、糖尿病治療薬「メトホルミン」が血液中の金属濃度に影響を及ぼすことを、ヒトを対象とした研究により初めて明らかにしました。

銅、鉄、亜鉛などの金属元素は「必須微量元素」と呼ばれ、私たちの健康維持に欠かせない重要な役割を担っています。これらの元素は、多すぎても少なすぎても健康に悪影響を及ぼすため、体内ではその濃度が厳密に制御されています。しかし、糖尿病をはじめとするさまざまな疾患においては、この金属のバランスが崩れることが知られています。

メトホルミンは、世界で最も広く使用されている糖尿病治療薬であり、血糖値(血液中のブドウ糖濃度)を下げる作用に加えて、炎症の抑制や動脈硬化の予防など、さまざまな効果を持つことが報告されています。しかし、これらの作用の詳細なメカニズムについては未解明な点も多く、現在も世界中で活発に研究が行われています。

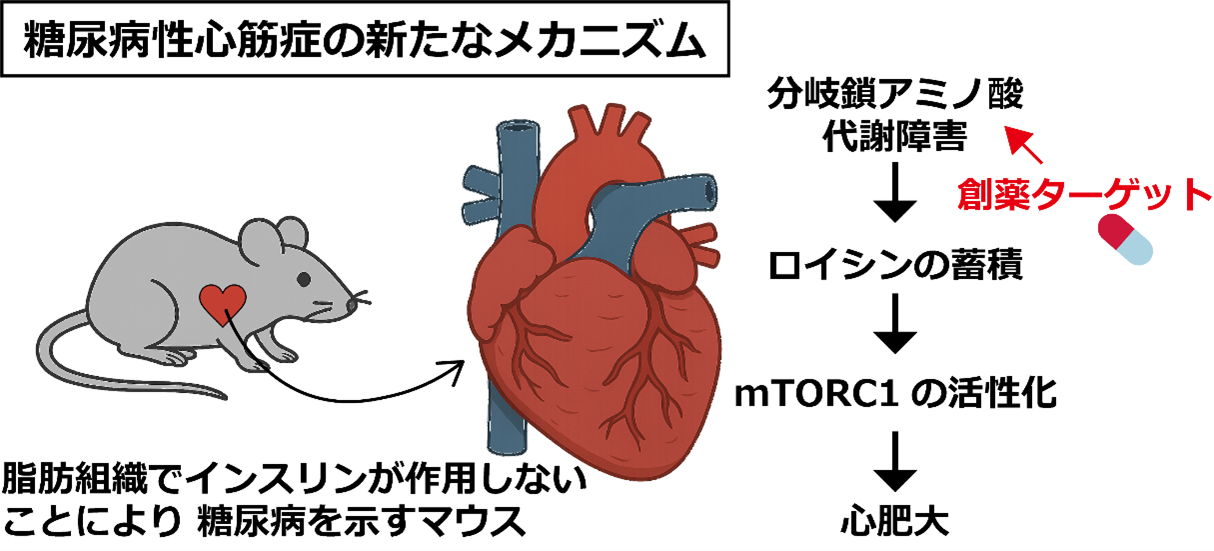

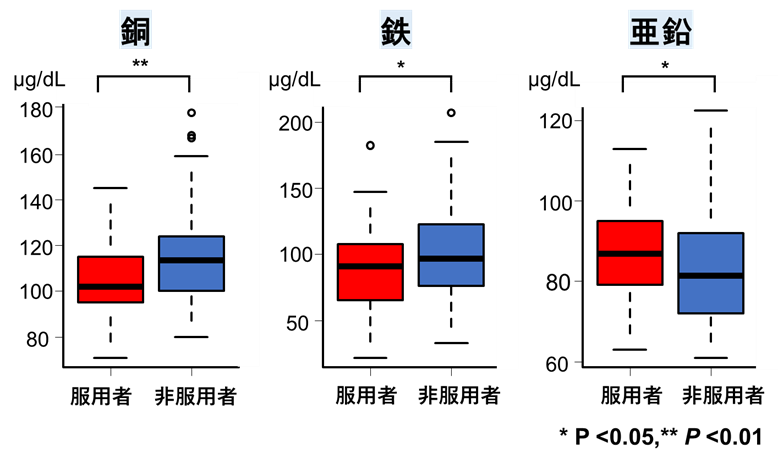

本研究では、メトホルミンを服用している糖尿病患者では、服用していない患者に比べて、血液中の銅および鉄の濃度が低く、亜鉛の濃度が高いことが明らかとなりました。血中の銅の濃度が高いと、血糖値の上昇や糖尿病合併症の発症リスクが高まることが報告されています。また、鉄濃度の上昇や亜鉛の不足も血糖コントロールの悪化と関連することが知られています。今回の結果は、メトホルミンがこれらの金属濃度を調整することによって血糖降下作用や合併症予防効果を発揮している可能性を示唆するものであり、これまでにない新たな作用メカニズムの仮説を提唱するものです。

本研究成果は、国際学術誌『BMJ Open Diabetes Research & Care』において、2025年9月1日 午前9時(日本時間)にオンライン公開されました。

ポイント

- 糖尿病治療薬メトホルミンが、ヒトの血液中における金属濃度に影響を与えることを世界で初めて明らかにした。

- メトホルミンを服用している糖尿病患者では、銅・鉄の濃度が低く、亜鉛の濃度が高いことが分かった。

- メトホルミンによる金属濃度への影響は、血糖降下作用や糖尿病合併症の予防と関連している可能性がある。

研究の背景

私たちの体には、銅・鉄・亜鉛などの「必須微量元素」と呼ばれる金属が存在し、代謝、細胞修復、免疫機能など、さまざまな生命活動において重要な役割を担っています。これらの金属は、過剰でも不足しても健康に悪影響を及ぼすため、体内ではそのバランスが厳密に調整されています。ところが、糖尿病患者ではこの金属バランスが崩れ、血中の銅や鉄の濃度が上昇していることが報告されています。

小川渉教授らの研究グループは、世界中で最も広く使用されている糖尿病治療薬「メトホルミン」の作用メカニズムの解明に長年取り組んできました。メトホルミンは主に血糖値(血中グルコース濃度)を低下させる薬として知られていますが、近年では抗炎症作用、動脈硬化の予防効果、さらには抗腫瘍作用など、血糖降下作用にとどまらない多様な生理作用が注目されています。こうした多面的な効果の背景にある分子メカニズムの解明は、現在も国際的に活発な研究テーマの一つです。

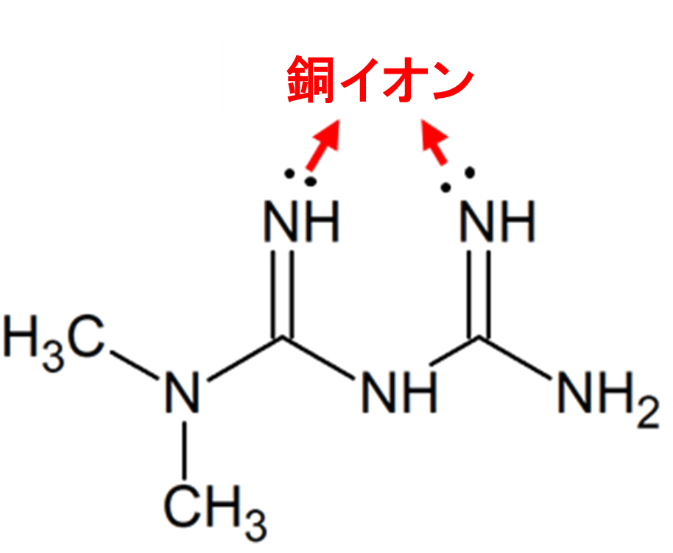

その中で、メトホルミンには「金属キレート作用(注1)」、すなわち特定の金属イオンと結合する性質があることが、半世紀以上前から化学的に知られていました。しかし、この金属との結合が実際に薬の薬理作用にどう関与しているのか、あるいはヒトの体内における金属濃度に影響を及ぼしているのかについては、これまで明確な報告はありませんでした。

そこで本研究では、メトホルミンを服用している糖尿病患者と、服用していない患者との間で、血液中の金属濃度に違いがあるかどうかを比較・検討しました。

研究の内容と意義

小川教授らの研究グループは、神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科に通院する2型糖尿病患者のうち、メトホルミンを6か月以上服用している93人と、服用していない96人を対象に、血液中の銅・鉄・亜鉛といった金属の濃度および関連指標を比較しました。

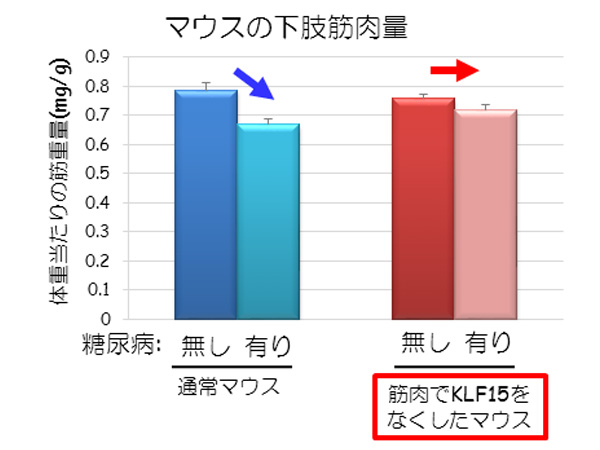

その結果、メトホルミンを服用している患者では、銅と鉄の血中濃度が低く、亜鉛の濃度が高いことが明らかになりました(図1)。さらに、年齢、性別、体格指数(BMI)、血糖コントロール状態、腎機能など、金属濃度に影響し得る複数の要因を統計的に調整した後も、この傾向は有意に保たれました。

これまでの研究により、糖尿病患者では血中の鉄や銅の濃度が高く、これらの金属を過剰に摂取した動物では糖尿病を発症しやすくなることが知られています。一方、血中亜鉛の低下は高血糖と関連することも報告されています。

今回の結果は、メトホルミンが鉄や銅の濃度を下げ、亜鉛の濃度を高めることで、血糖値を改善している可能性を示唆するものです。さらに、金属濃度の変化は炎症や動脈硬化の発症にも関与することから、メトホルミンが糖尿病合併症の予防にも金属動態の調節を通じて寄与している可能性が考えられます。

今後の展開

今回の研究により、これまで明らかにされていなかったメトホルミン服用による血中金属濃度の変化が、ヒトを対象とした臨床研究で初めて示されました。今後は、メトホルミンの服用前後での金属濃度の推移を追跡し、血糖降下の程度や糖尿病合併症の抑制との関連性を詳しく検討することで、金属濃度の変化がメトホルミンの作用機序に関与しているかどうかをより明確に検証していくことが重要です。

また、本研究で観察された血中銅濃度の低下は、メトホルミンの銅キレート作用によって引き起こされている可能性があります(図2)。この銅キレート作用は、メトホルミンが持つとされる抗炎症作用や抗腫瘍作用とも関係していることが、近年の研究で報告されています。今後は、動物実験や分子レベルでの解析を通じて、メトホルミンがどのようなメカニズムで金属濃度に影響を及ぼすかを解明することも重要です。

小川教授らの研究グループでは、こうした臨床研究と基礎研究を組み合わせた多角的なアプローチによる研究計画を現在進めています。これらの研究がさらに進展すれば、「体内の金属濃度を適切に調整する」という新たな作用を持つ糖尿病およびその合併症の治療薬の開発へとつながる可能性があります。

用語解説

1. キレート

ある物質が金属イオンを複数の結合部位でつかみ、安定した「金属―分子複合体(キレート化合物)」をつくる作用。

論文情報

タイトル

DOI

10.1136/ bmjdrc-2025-005255

著者

Natsu Otowa-Suematsu1; Kazuhiko Sakaguchi1,2; Tomoko Yamada1; Marika Nishisaka1; Yasuko Morita1; Hayato Fukumitsu1; Yukari Katsura1; Yuko Okada3; Yushi Hirota1; Kenji Sugawara1; Wataru Ogawa1*

1 神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学

2 神戸大学大学院医学研究科 地域社会医学・健康科学

3 かがやき糖尿病内分泌クリニック三宮

*責任著者

掲載誌

BMJ Open Diabetes Research & Care