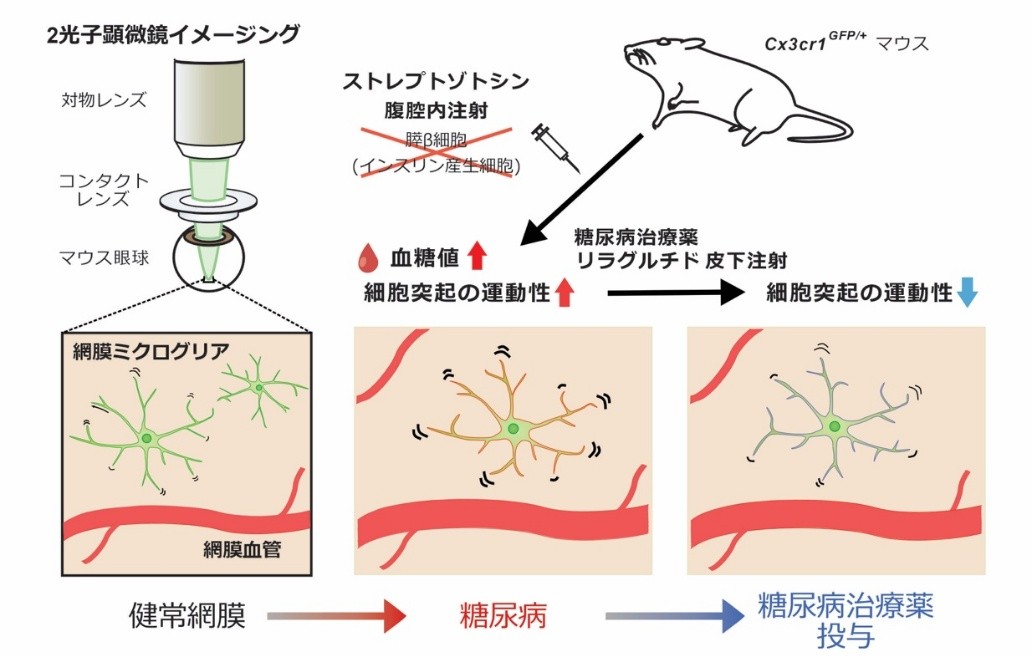

神戸大学大学院医学研究科の橘吉寿准教授、曽谷尭之大学院生、楠原仙太郎講師、中村誠教授からなる研究グループは、マウスの網膜を生きたまま高解像度で観察できる新しい技術を開発しました。今回、2光子顕微鏡(注1)という特殊な顕微鏡を用いることで、従来の技術では捉えられなかった糖尿病網膜症における網膜ミクログリア(注2)の過剰な活動をリアルタイムで確認することに成功しました。さらに、糖尿病や肥満の治療薬として使用されているGLP-1受容体作動薬(注3)リラグルチドを投与すると、この異常なミクログリアの活動が正常化されることも明らかになりました。

本研究で確立された技術は、特殊な補償光学装置(注4)を必要とせず、簡便かつ非侵襲的に網膜をリアルタイム観察できる点が特長です。今後、様々な眼疾患の疾患モデル動物へ応用することにより、それらの病態解明に展開されることが期待されます。

この研究成果は、10月6日の週に、米国科学誌「Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. (米国科学アカデミー紀要)」に掲載される予定です。

ポイント

- 補償光学など特殊な装置を用いずに、生体マウスの網膜をリアルタイムかつ高解像度に観察できる新しい2光子顕微鏡イメージング技術を開発した。

- 糖尿病モデルマウスで網膜ミクログリアの監視活動が過剰に亢進していることを生体内で初めて明らかにし、糖尿病治療薬リラグルチドの投与によってその異常が正常化することを確認した。

- 今後この技術を活用することで、網膜疾患の早期診断や治療効果のモニタリングが可能となり、臨床応用へとつながることが期待される。

研究の背景

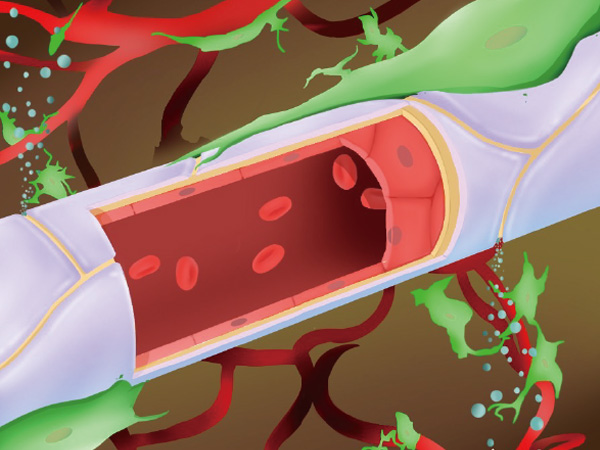

私たちがものを見るとき、眼球の奥にある「網膜」が重要な役割を担っています。網膜は、光を受け取る神経細胞、これを支えるグリア細胞、さらに血管を構成する細胞など、多様な細胞から成り立っています。これらの細胞は「神経血管ユニット」と呼ばれる仕組みをつくり、神経活動の維持や血流調整を通じて、視覚機能を正常に保っています。

しかし、このバランスが崩れると病気が進行します。代表的なものが「糖尿病網膜症」です。糖尿病網膜症は糖尿病の三大合併症のひとつであり、世界的にも失明原因の上位を占めています。これまで「血管が障害されることで視力が失われる」と理解されてきましたが、近年の研究により「血管障害に先行して神経や免疫細胞の異常が始まる」ことが指摘されています。特に、網膜に常在する免疫細胞「ミクログリア」の役割が注目されています。ミクログリアは常に突起を動かしながら周囲を監視し、異常が起これば炎症反応を開始します。いわば「網膜の監視役」ですが、その具体的な働きの変化は、生きた状態での観察が難しかったため不明な点が多く残されていました。

近年、「2光子顕微鏡」という特殊な顕微鏡が、脳や皮膚などを生きたまま観察することができる技術として、様々な研究に用いられています。これまでにも、生きたマウスの網膜を観察しようといくつかのチームにより研究が行われてきましたが、従来の方法では技術的な課題も多く、解像度の高いかつ簡単に使用できる方法は確立されていませんでした。

研究の内容

本研究では、2光子顕微鏡を用いて、高解像度かつ簡単に、生体マウスの網膜を観察できる新しい方法を開発しました。頭部を固定する装置、角膜を保護するための特注のコンタクトレンズ、そして網膜の奥まで鮮明に観察できる特殊な対物レンズを組み合わせることで、従来必要とされた高価で複雑な「補償光学」と呼ばれる特殊な技術を使わずに、生体の網膜を鮮明に観察できるようになりました。この改良によって、神経細胞や血管だけでなく、ミクログリアの突起の細かな動きまで長時間にわたり安定して記録することが可能となりました。

この新しい観察法を使って、ストレプトゾトシンという薬剤によって糖尿病を誘導したマウスの網膜を調べたところ、これまで知られていなかったミクログリア突起の異常が明らかになりました。健康なマウスの網膜では、ミクログリアは突起をゆっくりと動かし、一定の範囲を落ち着いて監視しています。しかし糖尿病マウスでは、この突起の動きが活発に動き回り、監視活動が過剰に亢進している様子が確認されました。これは従来の固定(生きていない状態での)標本による観察では見逃されてきた現象であり、糖尿病網膜症の病態を理解するうえで新しい視点を与える重要な知見です。

さらに研究グループは、すでに糖尿病や肥満の治療に広く用いられている薬剤「リラグルチド(GLP-1受容体作動薬)」を糖尿病マウスに投与し、その網膜を観察しました。糖尿病マウスにリラグルチドを投与すると、過剰に活発化していたミクログリアの突起の動きが沈静化し、健康なマウスと同程度の活動レベルに戻ることが確認されました。注目すべきは、この改善効果が血糖値の低下とは無関係に現れた点です。つまりリラグルチドは、網膜の免疫細胞であるミクログリアの異常を抑えるという新たな作用を持つ可能性があることが示されました。

また、従来用いられてきた固定網膜標本の免疫化学染色による解析でも、糖尿病状態において増加していた活性化型のミクログリアが、リラグルチド投与後には減少していることが確認されました。これらの結果から、リラグルチドが網膜に直接的あるいは間接的に作用し、炎症を抑制する働きを持つことが裏付けられました。

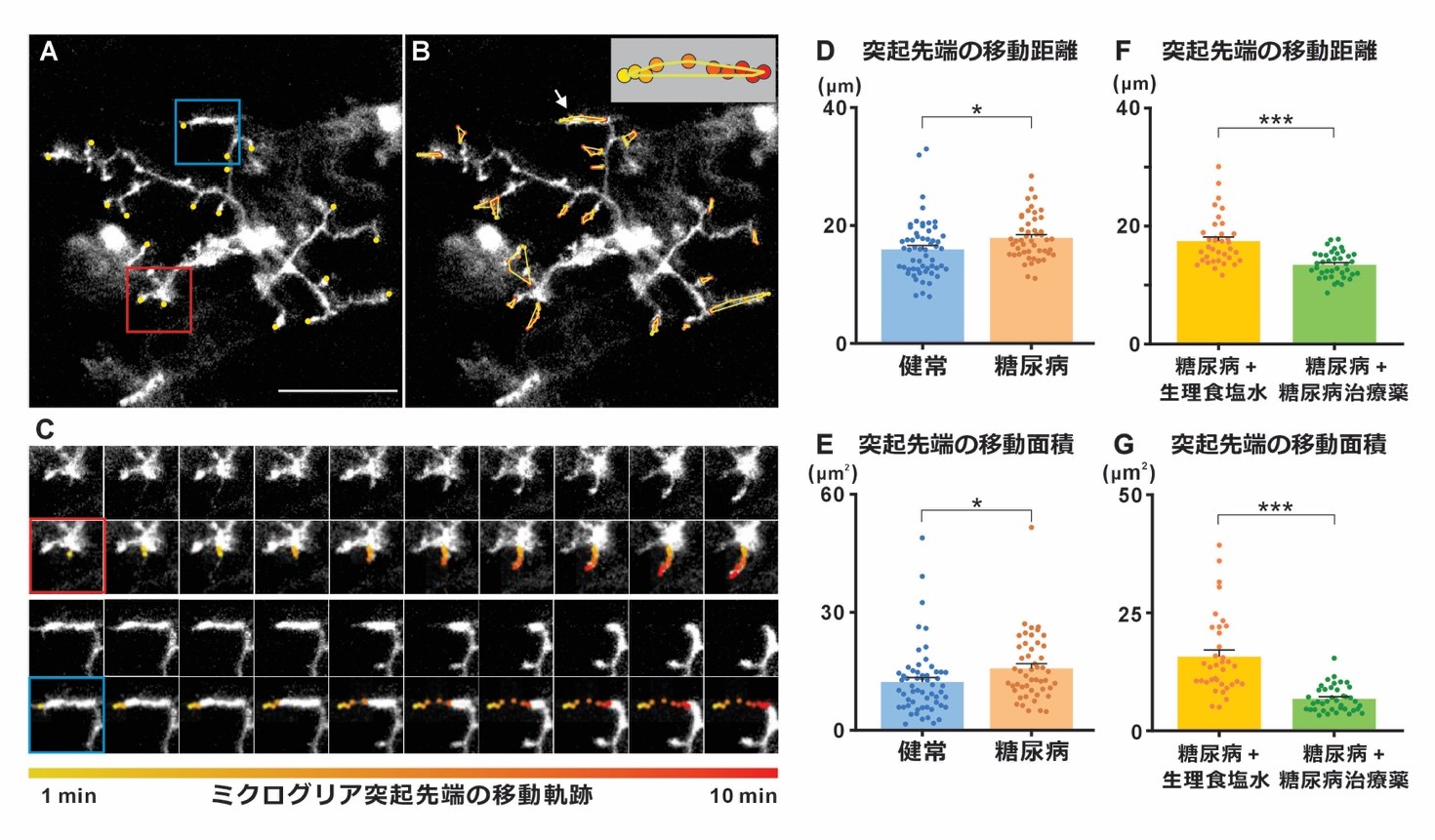

B:各突起の先端が担当する監視領域を示している。

C:Aの赤枠と青枠で囲んだ突起先端の動きを追跡した結果、赤枠の突起は時間とともに伸長し、青枠の突起は逆に縮小している。

D・E:健常マウスと糖尿病マウスを比較すると、糖尿病において突起先端の移動距離や動いた面積が小さくなっている。

F・G:糖尿病マウスに糖尿病治療薬を投与すると、突起の運動性が正常化される。

今後の展開

本研究の成果は今後の研究や医療応用に向けて大きな可能性を持っています。糖尿病網膜症は従来、血管異常が顕著になってから診断されることが多かったのですが、ミクログリアの過剰な活動を指標とすれば、より早期に病気を発見できる可能性があります。また、生体内で薬の作用を直接観察できるため、治療効果の客観的な評価や新薬の開発にも役立つと考えられます。さらに、この技術は緑内障や加齢黄斑変性といった他の網膜疾患にも応用できると期待されます。

将来的にはヒトの網膜に対しても応用が進み、非侵襲的な診断法として実際の臨床現場で実用化されることが期待されます。網膜は直接観察できる数少ない神経組織であることから、「目を窓口として全身の病気を調べる」という新しい医療の形を切り拓く可能性があります。糖尿病網膜症による失明は世界的に深刻な課題ですが、本研究の成果が将来の早期診断法や新たな治療戦略につながることで、多くの人々の視力を守ることにつながると期待されます。

用語解説

(注1)2光子顕微鏡:特殊な赤外線レーザーを使って、蛍光分子を2つの光で同時に光らせる顕微鏡。これにより、生きた組織の深い部分でも細胞の動きを傷つけずに観察できる。神経や血管、免疫細胞のリアルタイムの動きを捉えることが可能であり、これまで生体マウスの脳や皮膚などの研究に広く用いられている。

(注2)ミクログリア:脳や網膜の中にいる免疫担当の細胞で、周囲の異常を監視し、損傷や病気が起きたときには素早く反応して修復や防御を行う。神経疾患では、この細胞の動きが変化し、病気の進行に関わることが知られている。

(注3)GLP-1受容体作動薬:GLP-1という消化管ホルモンの働きを強め、インスリンの分泌を促して血糖値を下げるとともに胃の動きを抑えて食欲を減らす作用を持つ薬で、糖尿病や肥満の治療に用いられる。さらに、最近では神経保護作用の可能性にも注目されている。

(注4)補償光学装置:光が空気や体の中を通ると少しずつ曲がったりぼやけたりするが、補償光学は、その歪みを直して、鮮明に見えるようにする技術である。もともとは天文学で星をきれいに見るために開発された技術であるが、顕微鏡にも応用されるようになった。光の歪みを補正することで、体の中の細かい構造をより鮮明に観察できるようになることから、網膜や神経の研究でも重要な役割を果たしている。

謝辞

本研究は、日本学術振興会・科学研究費助成事業(科研費)|(15K10865, 18K09409, 21H04812, 21K09698, 22K19732, 24K0233, 24K12805, 24K22086)、日本糖尿病財団、ノボノルディスクファーマ株式会社、バイエル薬品株式会社、日本アルコン株式会社、ノバルティスファーマ株式会社、神戸大学大学院医学研究科 メディカルトランスフォーメーション研究センター、日本医療研究開発機構(AMED)|(24wm0425001, 24zf0127010, 24zf0127012)、科学技術振興機構(JST)ムーンショット型研究開発事業、武田科学振興財団のサポートを受けて行われました。

論文情報

タイトル

DOI

10.1073/pnas.2426241122

著者

曽谷 尭之、楠原 仙太郎、西庄 龍東、久野 寛人、嶋 秀憲、春若 航一路、森 悠華、岸 真椰、古屋敷 智之、小林 憲太、和氣 弘明、内匠 透、中村 誠、橘 吉寿

掲載誌

Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.