神戸大学大学院システム情報学研究科の三宅洋平准教授、中園仁大学院生らと、オスロ大学物理学科のWojciech J. Miloch教授らの国際共同研究グループは、太陽から放出される高速の荷電粒子流である太陽風プラズマの速度特性が、月面の帯電状態や静電気環境を左右する新たな仕組みを発見しました。得られた知見は今後、将来の持続的な月面活動を見据えた環境リスク評価に活用されることが期待されます。

この研究成果は、10 月2 日付で「Journal of Geophysical Research: Space Physics」に掲載されました。

ポイント

- 長期的な月探査活動が現実性を帯びる中、月面固有の「静電気環境」の形成メカニズムの全容解明と、着陸探査時の潜在的なリスクの評価が急務となっている。

- 起伏に富んだ月面において広く存在しうる窪み地形の内部に蓄えられる静電気量と、太陽を起源とする高速の荷電粒子流である太陽風の性質のつながりを、多数回の計算機シミュレーションの結果分析により発見。

- 得られた物理メカニズムは、将来の月での持続的な人類活動に不可欠な「月面静電気ハザードマップ」構築に役立つことが期待される。

研究の背景

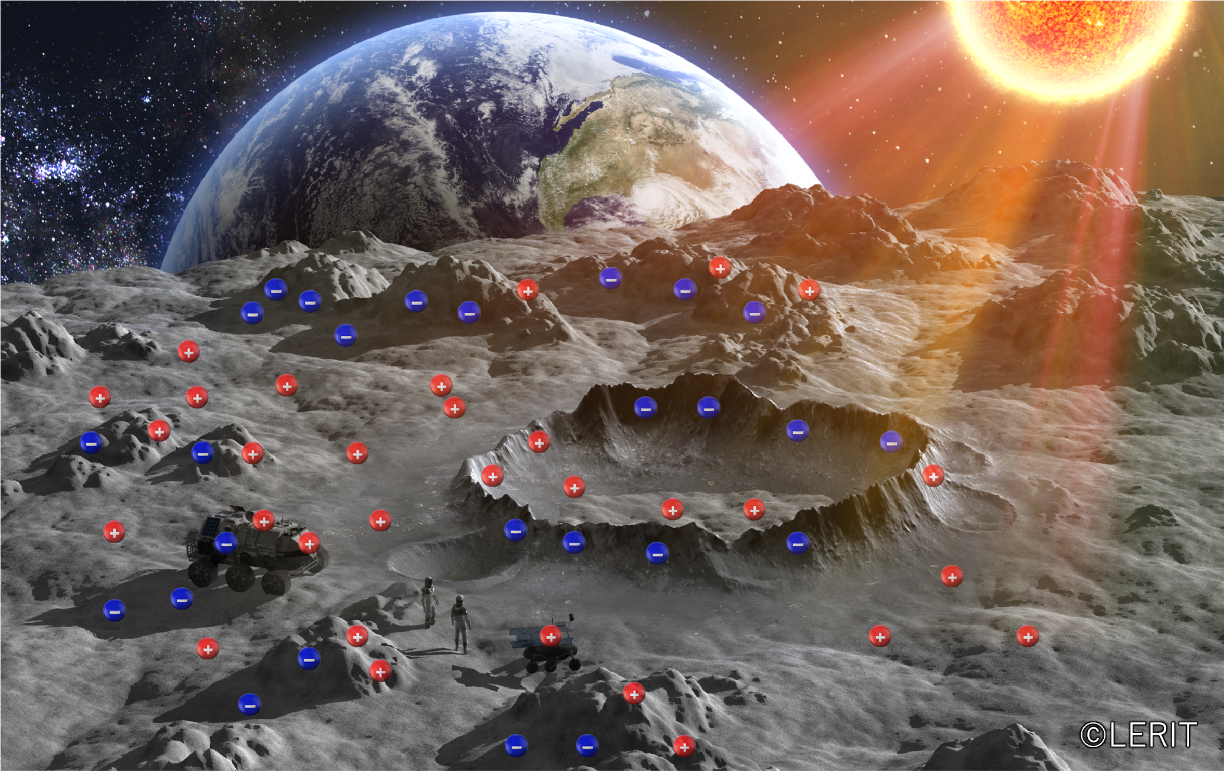

国際協力の枠組みの下で長期的な月探査活動が現実性を帯びる中、月における「環境」が大きな関心事となっています。月特有の環境因子としては、高真空環境や熱環境など様々な点がありますが、とりわけ地球上の生活からは想像しづらい観点として「特殊な静電気環境」が挙げられます。大気を持たない月には宇宙空間から飛来する高速の荷電粒子集団である宇宙プラズマが降り注ぎます。宇宙プラズマが月面に入射すると、その電荷が月を覆う細かい砂の堆積層であるレゴリスに取り込まれ、月面は静電気を帯びることが知られています(月面帯電)。宇宙ではこの静電気自体が、探査機器を危険にさらす要因であることに加え、月面では帯電したレゴリス粒子が探査機器に付着・侵入することで、その影響は深刻化します。月面静電気環境の予測と評価は、宇宙活動の長期化、さらには月面における人間社会の形成に伴って顕現化する新たな環境科学課題と言えます。しかし、月面の静電気環境は宇宙から「雨の如く」降り注ぐ宇宙プラズマの動態(エネルギーや流束の時間変動)に支配されており、その変動の効果を含めた静電気環境の把握は人類が長期の活動を行うのに十分なレベルに到達していないのが現状です。

そこで研究グループは物理法則に則った大規模計算機シミュレーションを多数回実施し、多数の荷電粒子の集団挙動とそれが作り出す静電気環境を調査しました。

研究の内容

本研究では、起伏に富んだ月面において広く存在すると考えられる窪んだ地形の内部に蓄えられる静電気量を、スーパーコンピュータを用いた物理シミュレーションで検証しました。月は地球の周りを公転する期間の7割で太陽風プラズマにさらされます。この太陽風プラズマを構成するイオンと電子の通常時の運動状態は、イオンが直進性を持つ一方で、電子は四方八方に飛び交って(多方向性)おり、互いに大きく異なります。ただしこれらの粒子運動の直進性と多方向性の度合いは、太陽活動や太陽風の状態(特に速度)に応じて、様々に変わります。今回の研究では、100回を超える計算機シミュレーションをスーパーコンピュータ上で実施することで、様々な太陽風速度条件に対する窪み地形底部の蓄積静電気量を調査しました。

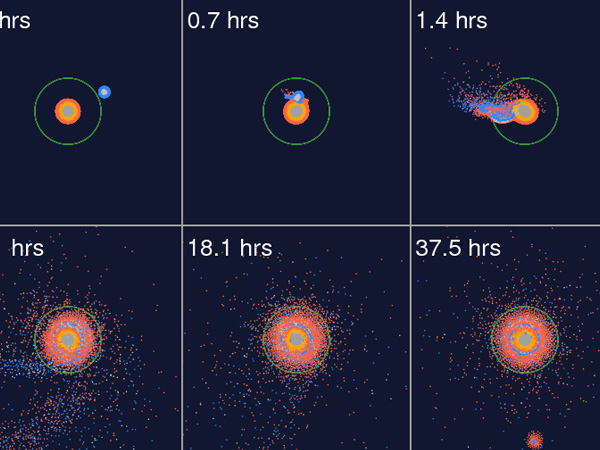

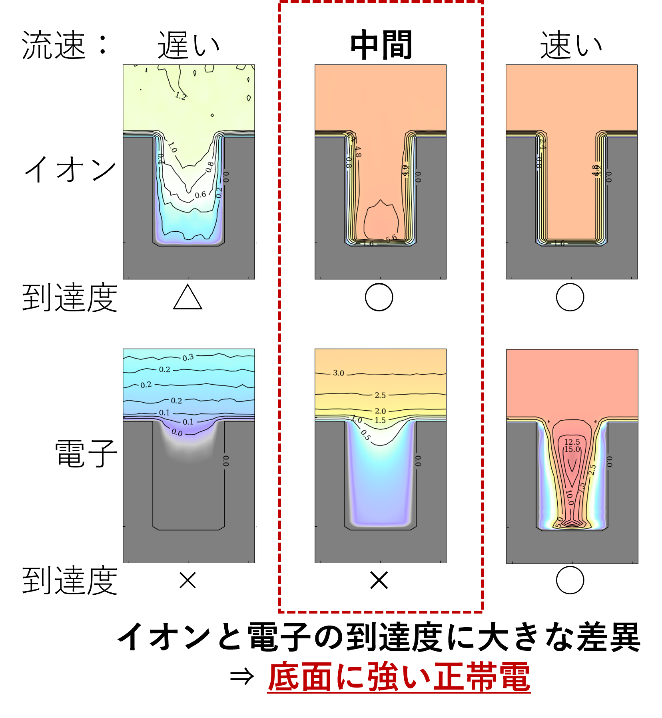

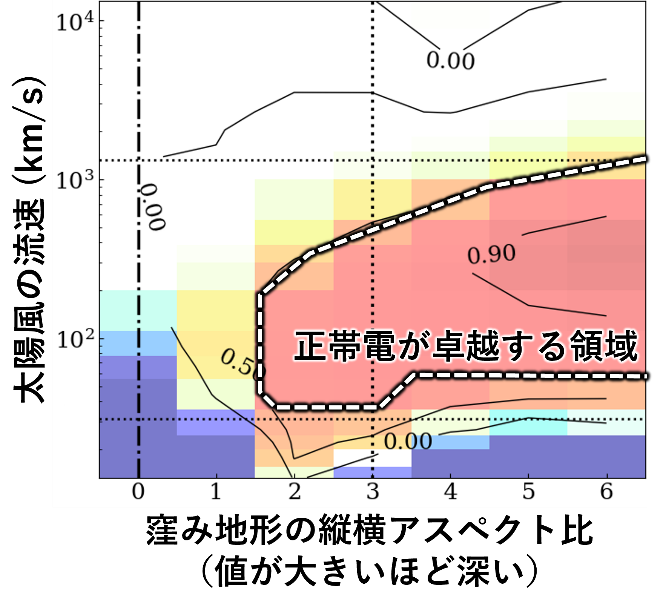

その結果、太陽風速度が非常に①「遅い条件」と非常に②「速い条件」では、顕著な静電気の蓄積は見られず、その③「中間の速度条件」においてのみ、窪み地形底部に顕著な正電荷の蓄積が認められました。これは①の「遅い条件」ではイオンと電子の両者が窪みの内部に侵入できないのに対し、③の「中間の速度条件」ではイオンのみが窪みの内部に侵入できることに起因します(図1)。ちなみに②の「速い条件」では、イオンと電子の両者が窪みの内部に侵入できるため、お互いが電荷を打ち消し合うことで底部の電荷蓄積は抑制されます。なお平均的な太陽風パラメータとされる400 km/sの流速、10 eVのプラズマ温度は、今回分類した3つの条件の中では、③「中間の速度条件」に対応します(図2)。当該条件では、プラズマデバイ長(およそ10 m)未満の小さな開口部を有する窪みの底部において、最大で+700 Vの電圧に達する可能性も示されました。

今後の展開

月に普遍的に存在する窪み地形底部の特異な帯電事象を示した本研究の結果は、月面を滑面とみなす従来の帯電物理描像の刷新を促すとともに、太陽活動の変動やそれに伴う宇宙プラズマ動態と、月面静電気環境のつながりを理解する上での重要な一歩となります。人類が今後月面で展開・運用する探査機器やインフラに対する静電気環境リスク評価や、月での持続的な人類活動に不可欠な「月面静電気ハザードマップ」の構築に役立つことが期待されます。

謝辞

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業(20K04041、24KJ1675)、ノルウェーリサーチカウンシル(助成番号322558)、革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(課題番号hp240065)、学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(課題番号jh240016)、京都大学生存圏研究所「先端電波科学計算機実験装置」などによる支援を受けて行いました。

論文情報

タイトル

DOI

10.1029/2025JA034302

著者

Jin Nakazono1, Yohei Miyake1, Wojciech J. Miloch2

1 Graduate School of System Informatics, Kobe University

2 Department of Physics, University of Oslo

掲載誌

Journal of Geophysical Research: Space Physics