革新的な空調技術で環境問題に貢献する実証研究が進んでいる。神戸大学カーボンニュートラル推進本部・先端スマート技術研究開発センター長の長廣剛特命教授を中心とする取り組みだ。空港やデパートなど、冷暖房に膨大なエネルギーを要する施設に、AI(人工知能)を活用した「スマート空調技術」を取り入れ、高い省エネ実績を上げている。企業との連携、ベンチャーの設立、社会実装を推進するための実践的教育など、新たな試みを続ける長廣特命教授に、研究の現状や展望を聞いた。

「人流」をとらえ、予測する空調

AIスマート空調技術とはどのようなものでしょうか。

長廣特命教授:

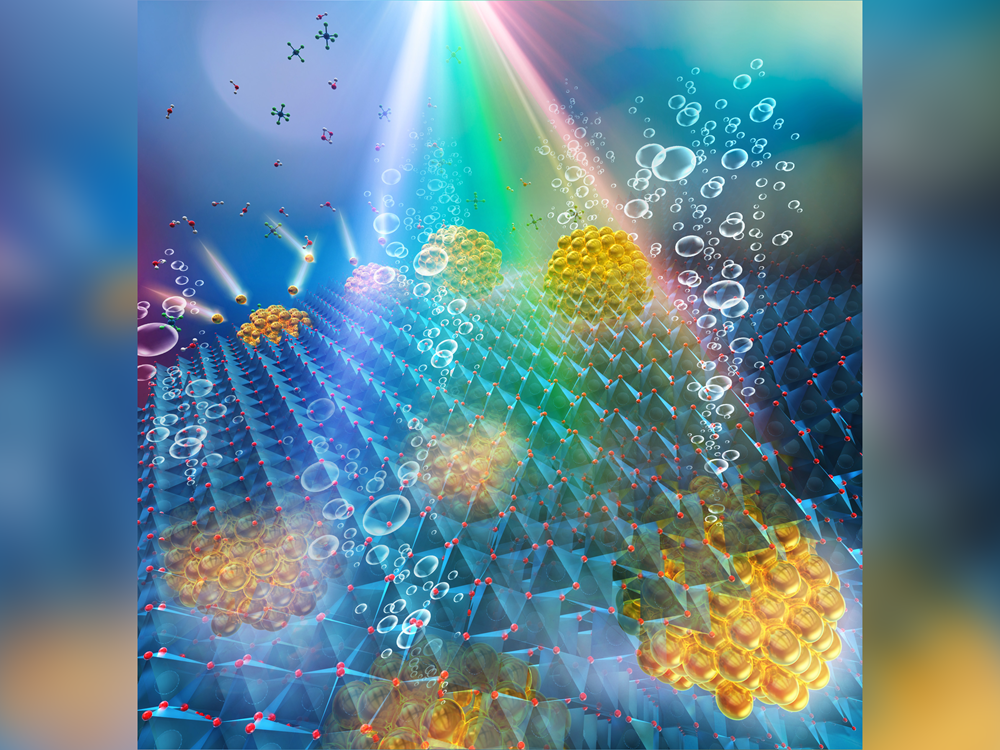

私たちが研究しているAIスマート空調は、「人流」を見ることが大きな特徴です。一般的に、これまでの空調は、人がいる場所もいない場所も同じような温度になるように設定し、人の流れも考慮していません。ですから消費エネルギーの無駄が多いわけです。一方、私たちが開発したシステムは、施設内の人の流れを計測し、その結果から人流を予測して「人がいる場所を快適にする空調」を目指します。

もう一つの特徴は、空間内の温度・湿度分布などをとらえ、空気を再利用することです。施設内の同じ場所でも、天井と足元の温度には差がありますよね。また、スーパーマーケットであれば、冷凍商品の陳列台の前は他の場所より温度が低いでしょう。季節や天候によっても変化があります。そういう温度差をセンサーでとらえ、再利用できる空気や捨てる(排気する)空気をコントロールして最適な空調にするのです。こうしたシステムはすでに特許を取得しています。

研究を始めたきっかけは何だったのでしょうか。

長廣特命教授:

大阪市立大学(現・大阪公立大学)に勤務していた当時、サーマルグリッド(余った熱を効果的に利用するシステム)の研究に取り組んだのが始まりです。建築物の空調設備の設計には国の基準があるのですが、その基準を満たそうとするとどうしても設備が過剰になってしまうため、「もっと効率化できないか」と考えました。

まず実証実験を行ったのが、大阪市のインテックス大阪(国際展示場)でした。6つの展示場の空調を接続する配管システムを構築し、余った熱を融通し合う技術で空調の効率化に取り組みました。

その後、2016年に神戸大学に移り、AIやIoT(さまざまなものをインターネットと接続し、データを収集・分析したり遠隔操作したりする技術)を取り入れた「AIスマート空調技術」の研究へと発展していきました。非常に高価だったセンサーが安価になったことで、研究が大きく進みました。

デパート、空港など約130カ所で導入・研究

実証実験はどのように進んだのでしょうか

長廣特命教授:

最初に取り組んだのが、神戸・三宮の地下街「さんちか」でした。省エネの課題やニーズを見極めようと大学でシンポジウムを開いた際、さんちかの関係者が参加してくれていたのがきっかけです。また、前職時代に取り組んだインテックス大阪の現場を、神戸市の関係者が見学に来ていたという背景もありました。

当時、地下街の空調の省エネは難しいと言われていました。地下街は屋外とつながっており、空気がどんどん逃げていきます。さんちかも出入口が10カ所あり、しかも上部が道路なので、屋外の気温の影響を受けやすいという特徴があります。

実証実験は2017年から2020年にかけ、環境省事業の一環として実施しました。人の流れや温度分布などを徹底的に調べたうえで、人流を予測し、給排気を制御して空調を最適化した結果、電力消費量を40%以上も削減するという効果が得られました。

2019年、この実証実験が新聞に取り上げられ、ネットニュースで広まると、問い合わせが殺到しました。実証実験の成果の説明会にも、驚くほど多くの企業やビル所有者などが集まったのです。

現在は、何カ所の施設でプロジェクトが進んでいるのでしょうか。

長廣特命教授:

現在、約130カ所で取り組みが進んでいます。さんちかでの実証実験の後、地下鉄の駅、スーパー、デパート、空港などさまざまな場所で実証実験や共同研究がスタートしました。このうち、2020年にオープンした大阪市のスーパー「イオンスタイル海老江」は、建設段階からAIスマート空調技術を導入した社会実装第1号で、電力消費量を通常より50%以上削減することができました。

2021年には、神戸大学発ベンチャーとして、空調システムの導入から保守管理まで手掛けるユニテック株式会社を立ち上げ、関東、関西のデパートなどですでに導入実績があります。また、阪急、阪神百貨店などを運営するエイチ・ツー・オーリテイリング株式会社との包括連携協定に基づき、神戸大学発ベンチャー「株式会社エイチ・ツー・オーKUカーボンニュートラルデザイン」も2023年から始動しています。こうした事業化の取り組みで、さまざまな施設での省エネ、低炭素化が着実に進んでいます。

空港については、関西国際空港の第2ターミナルに導入し、羽田空港などで本格導入に向けた準備が進んでいます。空港は天井が高い巨大施設ですが、高さ6メートルほどあるような天井付近も、人間がいる高さ2メートルほどの空間も同じように空調が行われていました。それを、私たちの技術で変えていこうとしています。

ただ、空港には札幌と行き来する人も、沖縄と行き来する人もいて、服装が多様です。利用者の動線も商業施設とは異なり、フライト情報などに応じた対応が必要になります。現在、関西国際空港の待合室で導入しているのは、場所による温度の違いをさまざまな表示装置で「見える化」し、利用者が自然に快適な場所を選ぶように促す「グラデーション空調」という仕組みです。これも、すでに特許を取得しています。関西国際空港では、感染症対策のシステムも取り入れています。

今後は、民間の力だけでは取り組みにくい施設を中心に導入例を広げていきたいと思っています。例えば、データセンター、工場、屋外ドームなどですね。また、商社との連携で海外展開の話も進んでいます。海外でもスマート空調技術のニーズは高いと考えています。

社会人実践教育で先端技術を社会に根付かせる

2023年、神戸大学カーボンニュートラル推進本部内の組織として、先端スマート技術研究開発センターを立ち上げました。今後、どのような展開を?

長廣特命教授:

センターが力を入れているのは人材育成です。新たな技術を社会に定着させようとすれば、その技術を現場に取り入れ、運用する人材が必要です。2023年からAIスマート空調技術の社会人実践教育をスタートさせ、毎年、さまざまな企業から約20人の社員が業務として受講しています。

このリスキリング教育は、計3年のプログラムです。1年目は、AIが制御する動作を手動で模した実証実験ができるようになる基礎レベルで、ビルの保守管理・運用などを行っている社員向けです。2年目は基本計画を作成できるくらいのレベルで、施設の発注者などがこの段階に進む想定です。3年目は自社以外の施設も手掛けられる応用レベルで、ゼネコンやサブコンなどの社員にはここまで学んでもらうことを考えています。

プログラムの指導者は、大学の研究者と、建設業界などで豊富な経験を積んだ技術者です。企業を定年した後も、このような場を通して、幅広い技術や経験を次世代に継承していってほしいと考えています。理想としては、こうした指導者も学ぶ側も、企業と大学のキャリアを行き来できるような流動性の高い人的交流の仕組みを作っていきたいと思います。

大学発の先端技術を社会に根付かせ、社会課題を解決するには、人材育成・交流がカギになるでしょう。AIスマート空調技術に限らず、このような社会人の学びのシステムが大学の新しい教育のあり方として定着していくことを望んでいます。

長廣剛特命教授 略歴

設備設計事務所、大阪市立大学(現・大阪公立大学)などを経て、2016年、神戸大学連携創造本部特定プロジェクト研究員。2020年、産官学連携本部特定プロジェクト研究員。2021年、同本部特命教授。2023年からカーボンニュートラル推進本部・先端スマート技術研究開発センター長。一般社団法人超スマート社会建設協議会代表理事なども務める。