神戸大学農学研究科附属食資源教育研究センターの山崎将紀准教授と、名古屋大学生物機能開発利用研究センターの矢野憲司さん (現在東京大学農学生命科学研究科・特別研究員) と松岡信教授、農業・食品産業技術総合研究機構の山本英司研究員らの研究グループは、ヒトの遺伝子分析に使用される解析手法を用いてイネの遺伝子を解析し、農業上重要な新規遺伝子を4つ発見しました。今後、品種改良への活用により、世界人口の増加による食糧難などへの貢献が期待されます。

この研究成果は6月21日(日本時間)に英国科学雑誌「Nature Genetics」にオンライン掲載されました。

今回はGWASに注目した。

植物遺伝学や植物育種学を基礎とする作物の品種改良は、増え続ける世界人口を支えるために不可欠な技術で、新品種育成を効率的に行うためには、収穫量の増加につながる遺伝子を発見し、その特徴を分析する必要があります。

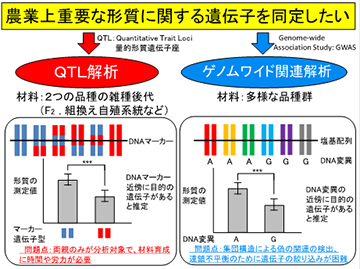

作物の遺伝解析は「量的形質遺伝子座 (QTL) 解析」がこれまでの主流でしたが、実験材料の育成に時間がかかるなどの問題点がありました。一方で、ヒトの遺伝子解析に多用されるゲノムワイド関連分析 (Genome-wide Association Study:GWAS) は、多数の品種を使い、短時間で遺伝子解析を実施できる方法で、これまでさまざまな植物で遺伝子解析を実施されてきましたが、その成功例は極めて少数でした。

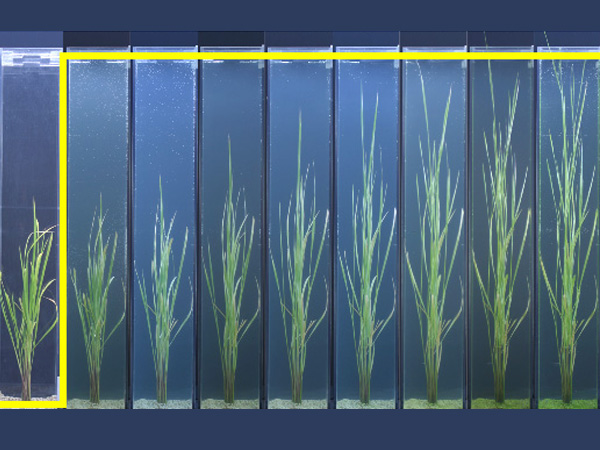

山崎准教授らの研究グループは、GWASによる解析を成功させるため、解析対象を神戸大学が長年収集してきた、日本酒醸造に使われる酒米86品種を含む176品種からなる日本水稲品種集団に限定。次世代シークエンサーにより各品種の全塩基配列を決定し、DNA塩基配列が合計で493,881箇所異なることを発見しました。

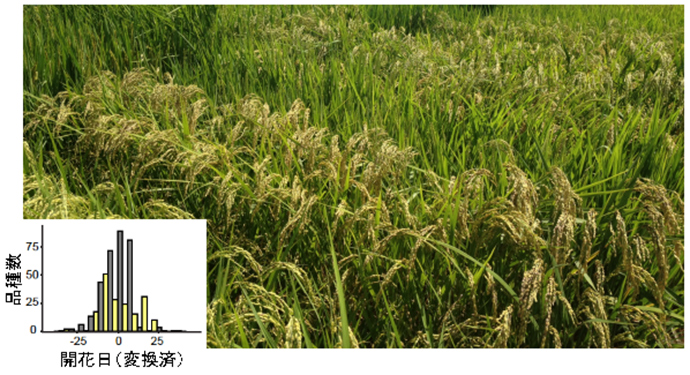

開花中の品種もあれば、収穫直前の品種も観察される。グラフは開花日の分布を示しており、黄色棒が今回使用した日本水稲176品種、灰色棒は世界から収集したイネ413品種 (Zhao et al. 2011)。日本水稲品種群が世界イネ品種群と同等の変動を示した。

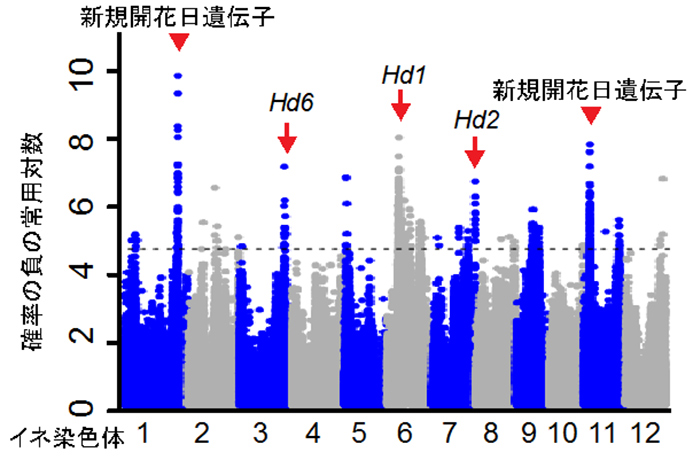

既知遺伝子Hd1, Hd2, Hd6が同定でき、2つの新規開花日遺伝子も同定できた。

この結果をもとに形質ごとにGWAS解析を実施したところ、イネの染色体12組のうち染色体1に開花日を決定する遺伝子、染色体4に穂の数、葉の幅、籾の数に影響する遺伝子、染色体8に収穫の妨げとなる芒 (のげ) の長さに影響する遺伝子、染色体11に開花日と草丈、穂の長さに影響する遺伝子を新たに発見しました。

これまで数多く実施されてきたものの、成功例が極めて少なかったGWASによる植物の遺伝子解析ですが、今回の成功事例が他の動植物の遺伝子発見の促進につながり、世界人口の増加による食糧難のひとつの解決する一助となり得るものです。

また、この研究で使用された神戸大学が収集してきた日本水稲品種集団は、貴重な遺伝資源として他の遺伝子発見や新品種育成への活用が期待されます。

論文情報

- タイトル

- “Genome-wide association study using whole-genome sequencing rapidly identifies new genes influencing agronomic traits in rice”

- DOI

- 10.1038/ng.3596

- 著者

- Kenji Yano, Eiji Yamamoto, Koichiro Aya, Hideyuki Takeuchi, Pei-ching Lo, Li Hu, Masanori Yamasaki, Shinya Yoshida, Hideki Kitano, Ko Hirano, and Makoto Matsuoka

- 掲載誌

- Nature Genetics