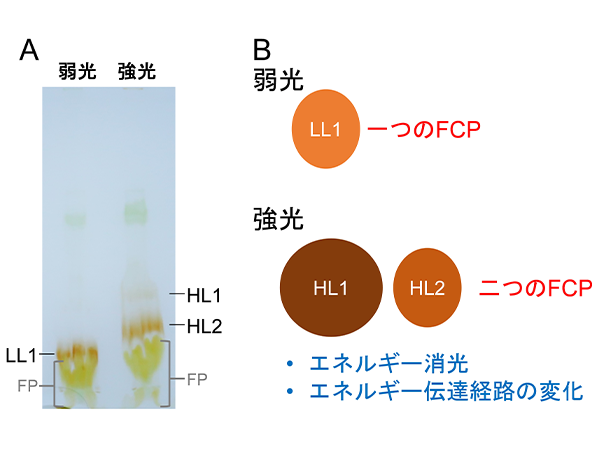

基礎生物学研究所 (大学共同利用機関法人自然科学研究機構) の小菅晃太郎大学院生、得津隆太郎助教、皆川純教授らのグループ、神戸大学大学院理学研究科の秋本誠志准教授らのグループ、北海道大学低温科学研究所 (現日本製粉) の横野牧生研究員からなる共同研究チームは、植物が強い光を浴びたときに、そのエネルギーをわざと逃がすqEクエンチング※1と呼ばれるしくみを、これまでさまざまに研究してきましたが、今回、紫外線の多い環境で育った緑藻を詳しく調べたところ、従来知られていなかった全く新しい仕組みを発見しました。

本研究成果は米国科学アカデミー紀要に2018年3月19日の週にオンライン先行掲載されました。

- 詳細は下記をご覧ください。

プレスリリース - 植物が強すぎる光エネルギーを逃がす新たな仕組みが見つかる | 基礎生物学研究所

用語解説

※1 qEクエンチング

クエンチング (q) とは一般に (火などが) “消える”、 (乾きを) “癒やす”などの意味で使われるが、光合成反応においては、光エネルギーを吸収して興奮状態になったクロロフィルが鎮まることを意味する。その際の分子機構の違いにより、qEクエンチング、qTクエンチング、qMクエンチングなどが知られている。qEクエンチングは、光合成装置に電子が流れ葉緑体にエネルギー (E) が与えられたときに生じるフィードバック型のクエンチング。

論文情報

タイトル

“LHCSR1-dependent fluorescence quenching is mediated by excitation energy transfer from LHCII to photosystem I in Chlamydomonas reinhardtii”

(クラミドモナスにおけるLHCSR1依存の蛍光消光は、LHCIIから光化学系Iへの励起エネルギー移動によって仲介される)DOI

10.1073/pnas.1720574115

著者

Kotaro Kosuge, Ryutaro Tokutsu, Eunchul Kim, Seiji Akimoto, Makio Yokono, Yoshifumi Ueno, and Jun Minagawa

掲載誌

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (米国科学アカデミー紀要)