国立研究開発法人海洋研究開発機構 地球環境観測研究開発センターの竹谷文一主任研究員らと国立大学法人神戸大学、国立研究開発法人国立環境研究所は共同で、東アジアから排出される大気中のPM2.5エアロゾル粒子(以下、「PM2.5」という※1)などに含まれる窒素化合物が、日本南方海域である西部北太平洋亜熱帯域の植物プランクトン量を増大させる大きな役割を果たしている可能性があることを「地球シミュレータ」を用いた数値計算と衛星データ解析の結果から明らかにしました。

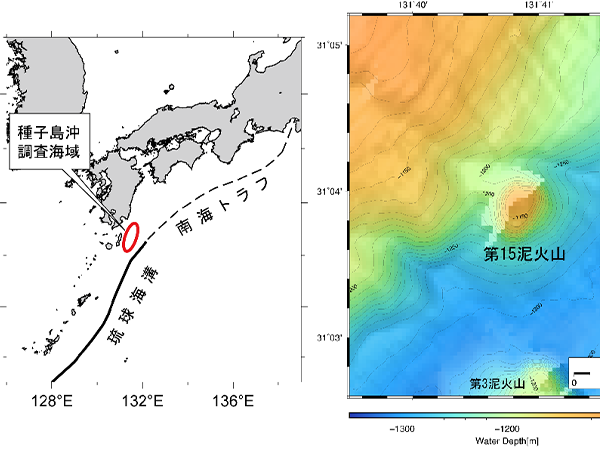

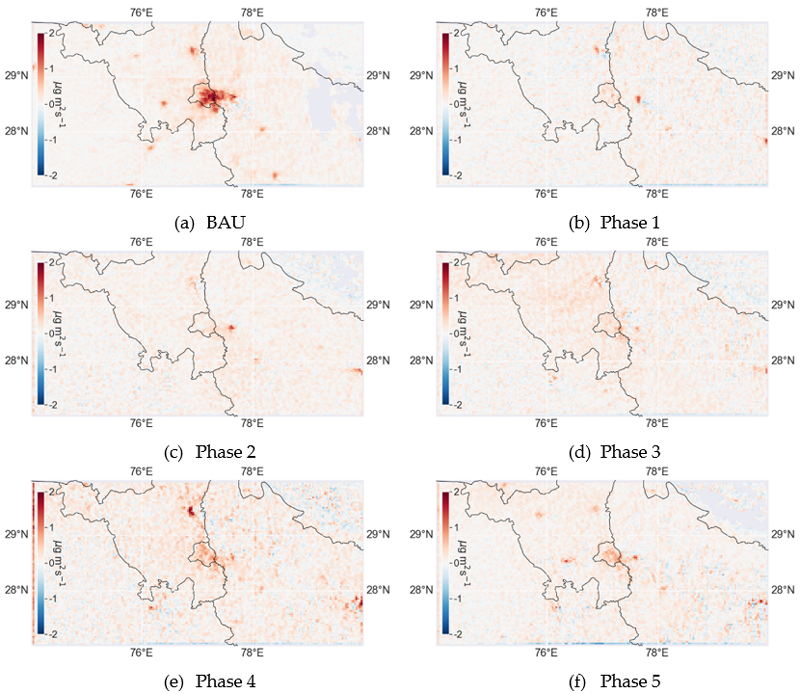

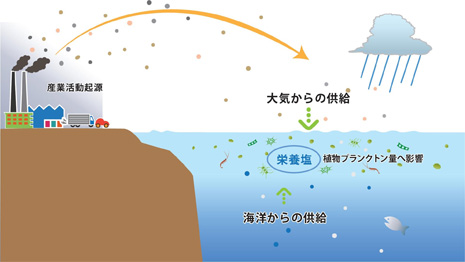

海洋表層における植物プランクトン量をコントロールする要因の一つである栄養塩 (窒素化合物など) は、主に海洋深層から供給されます (図1)。一方、西部北太平洋亜熱帯域は海洋内部から海洋表層への栄養塩供給量が極めて少ないため、大気由来の栄養塩が重要である可能性が指摘されていました。しかしながら、大気から海洋への栄養塩供給過程の効果に対して、その沈着量からの推定のみで、海洋中のプロセスを考慮した海洋生態系への定量的な評価は行われていませんでした。そこで、これまで個別に使われることが多かった大気化学領域輸送モデルと海洋低次生態系モデルを結合し、PM2.5などの大気物質が海洋へ沈着する過程を考慮できるように数値モデルの改良を行いました。これらをもとに、本研究では、東アジア域から大気中に排出された窒素化合物が西部北太平洋域に沈着することに対する植物プランクトンの応答を初めて精密に見積もりました (図2)。

大気からの栄養塩の沈着による供給と海洋の混合による栄養の供給があり、これらの栄養塩をもとに植物プランクトンの濃度がコントロールされている。本研究では東アジアの産業活動により大気中に放出されたPM2.5などに含まれる窒素化合物 (硝酸塩やアンモニウムなど) が栄養塩として西部北太平洋に輸送される過程に着目した。

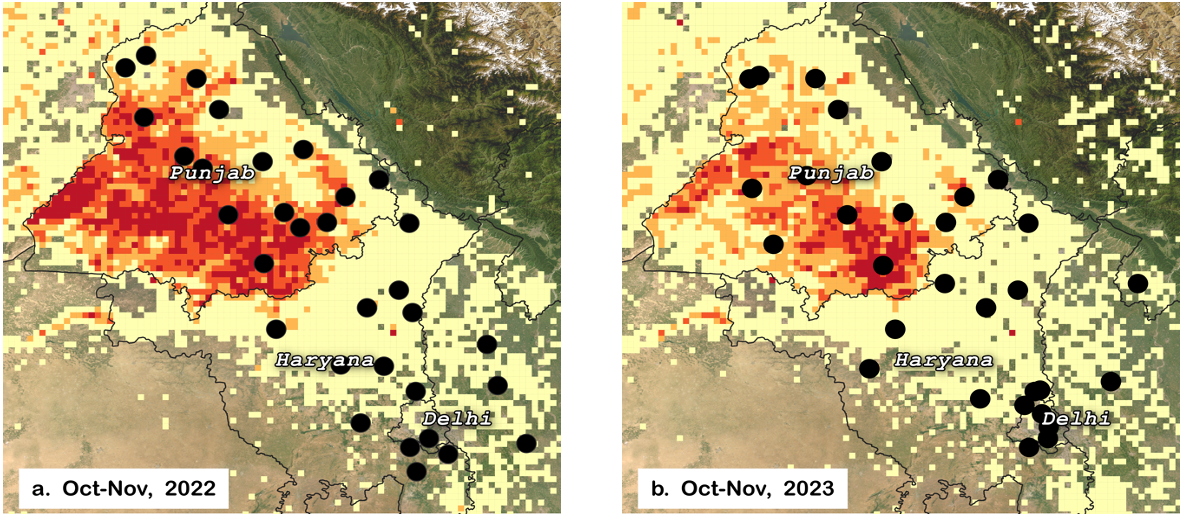

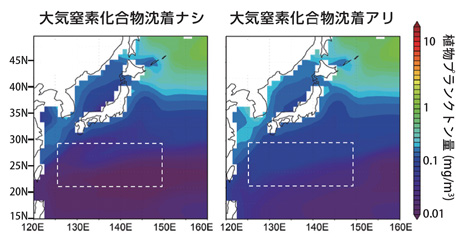

高緯度域 (亜寒帯) では植物プランクトン量はほぼ変化しないのに対し、低中緯度域 (亜熱帯域) では植物プランクトン量が増加している。白点線で囲まれた領域は、本研究で着目した沖縄から小笠原にかけての亜熱帯海域 (20-30°N, 125-150°E)。

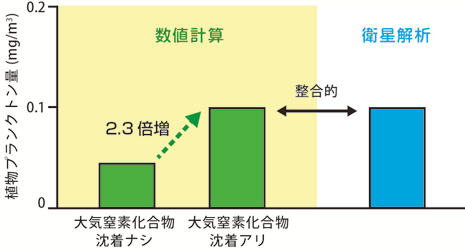

大気からの窒素化合物沈着が無いモデルでは、衛星解析の結果を過小評価していたが、沈着を考慮した場合、衛星解析結果と整合性が高まることが明らかとなり、大気窒素化合物の栄養塩としての役割が重要であることを示した。

その結果、西部北太平洋亜熱帯域における表層の植物プランクトン量は、大気からの窒素化合物の供給過程を考慮すると、考慮しない場合に対し、2.3倍に増加することが明らかとなり、衛星解析による見積もりと整合的になることを見出しました (図3)。これは、大気環境に大きな影響を与えているPM2.5などに含まれる窒素化合物成分が西部北太平洋亜熱帯域での植物プランクトン量の増大に大きな役割を担っている結果を示唆しており、大気物質と海洋生態系の直接的な関連性を明らかにした初めての成果となります。

今後は、現場での直接観測による実証データの蓄積に加えて、大気からの窒素化合物供給過程による植物プランクトン量変化がもたらす波及効果 (二酸化炭素 (CO2) 吸収、植物プランクトンを捕食する動物プランクトン量の変化など) に対して、研究を進めていく予定です。

本成果は、6月29日に「Scientific Reports」へ掲載されました。

- 詳細はこちらをご覧ください: プレスリリース | 海洋研究開発機構

謝辞

本研究はJSPS科研費 (JP15H05822、JP23241013、JP26340071、JP16H04051、JP18H03369、JP18H04143)、公益財団法人アサヒグループ学術振興財団学術研究助成、名古屋大学宇宙地球環境研究所共同利用の一環として実施したものです。

用語解説

- ※1 エアロゾル粒子

- 大気中に浮遊する液体・固体状の粒子のこと。PM2.5はそのうちの2.5㎛より小さいサイズの粒子の総称。

論文情報

- タイトル

- “Seasonal Response of North Western Pacific Marine Ecosystems to Deposition of Atmospheric Inorganic Nitrogen Compounds from East Asia”

- DOI

- 10.1038/s41598-018-27523-w

- 著者

- 竹谷文一1、野口真希1、山地一代2,1、関谷高志1、池田恒平3、笹岡晃征1、橋岡豪人1、本多牧生1、松本和彦1、金谷有剛1

- 海洋研究開発機構

- 神戸大学

- 国立環境研究所

- 掲載誌

- Scientific Reports