慶應義塾大学理工学部の羽曾部卓教授、大学院理工学研究科博士課程3年 (研究当時) の中村俊太 (現 学振特別研究員 (PD) ) と、神戸大学分子フォトサイエンス研究センターの小堀康博教授らの研究グループは、有機材料の光照射により吸収された光子数に対して二倍の励起子へ変換する「一重項分裂」※1 の高効率化による有用なエネルギー利用の実現に向けた新たな材料設計の新概念を提案し、実証実験にて励起子生成効率200%を達成しました。今回実現した高効率励起子を利用することで物質・エネルギー変換に有用な電子移動では170%、光線力学療法 (光による癌治療) ・有機合成等に有用な一重項酸素 (活性酸素の一種) の発生では160%の効率を達成し、その有用性を明らかにしました。今後は、太陽光を用いたエネルギー変換・エレクトロニクス・量子情報通信・生命/医療分野等への貢献が期待されます。

この研究成果は、2021年12月27日に、米国科学誌「ACS Energy Letters」 (impact factor: 23.101) のオンライン版に掲載されました。

ポイント

- 通常、分子に一つの光子が吸収されると一つの励起子 (正孔と電子の対が束縛状態になったもの) しか生成されないが、一光子の吸収過程から二つの励起子を生成する一重項分裂が近年世界的に高い注目を集めている。しかし、この現象をさらなる化学反応に利用するには、一重項分裂によって生成された三重項状態※2の励起子を高効率かつ長寿命で実現する必要がある。

- これまでの報告例では高効率な一重項分裂は実現されているものの、励起三重項状態の励起子の特徴である長寿命を実現した例は非常に限られている。

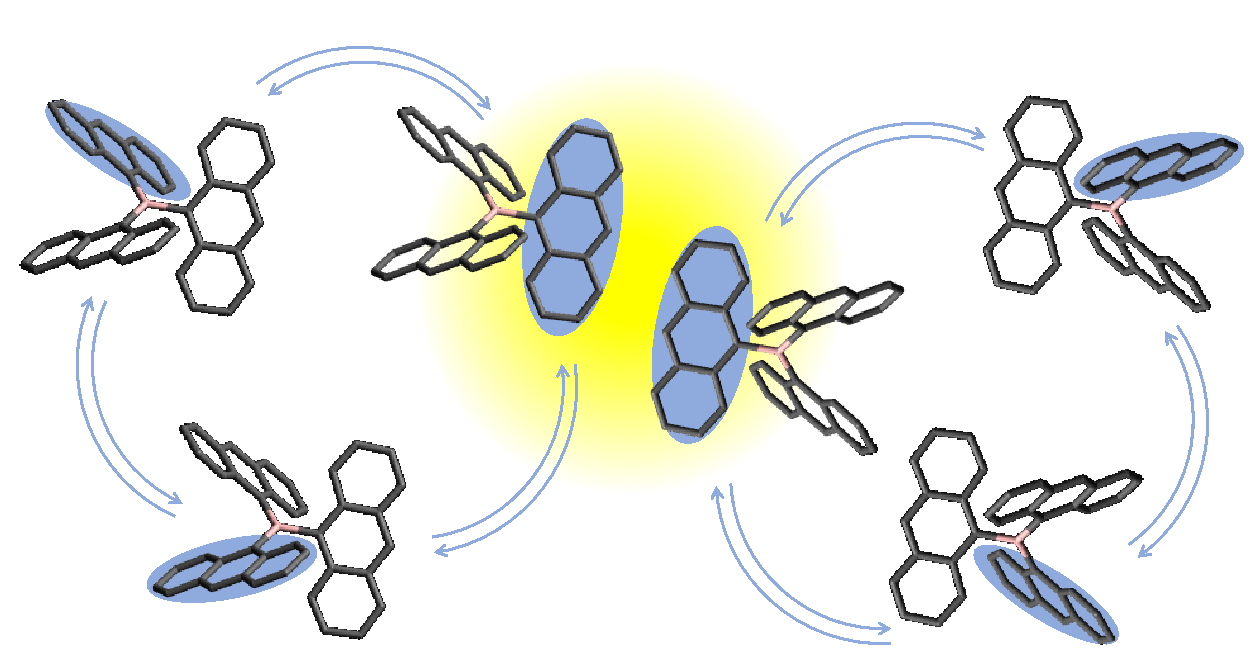

- 上述の問題を解決するために、有機分子 (材料) の種類と、その分子間の考慮すべき構造パラメーターとして従来用いられてきた分子間の電子的相互作用※3である「電子カップリング」だけでなく、「立体柔軟性」を新たに提案し、高効率かつ長寿命な三重項励起子の実現にはこれら2つのパラメーターの協同効果が不可欠であることを実験的に明らかにした。

- 今回実現した高効率励起子を利用することで物質・エネルギー変換に有用な電子移動では約170%、光線力学療法 (光による癌治療) ・有機合成等に有用な一重項酸素 (活性酸素の一種) の発生では約160%の量子効率を実現し、その有用性を実験的に明らかにした。

研究背景

有機 (材料) 分子の光機能化に関する取り組みはエネルギー変換やエレクトロニクス等の材料科学分野のみならず、生命・医療分野まで幅広い分野を網羅します。太陽電池等に利用される有機薄膜は代表的な例ですが、一般に、有機分子が多数集まった集合状態では近くに存在する分子同士がお互いに影響を及ぼし合い、光の吸収によって得られるエネルギーは孤立状態 (単量体) と比較して大幅かつ迅速に失うことが知られています。このように、複数の有機分子の近接化 (集合化) において光吸収によって得られたエネルギーの大幅な損失は避けられない現象として考えられてきました。その解決策の一つとして、近接した二分子間での一光子の吸収過程(S1 + S0)から、お互いの相互作用が強い中間状態である三重項励起子による対「励起子ペア(TT)」を経て、二つの独立した三重項状態の励起子(T1 + T1)を生成する一重項分裂の活用が挙げられます (式1) 。

S1 + S0 → TT → T1 + T1 (式1)

この三重項状態の励起子(T1)は一重項状態の励起子(S1)と比べてエネルギーは低いものの、励起状態の寿命がおおよそ1000倍以上の長寿命であることから、光エネルギー変換における活用が大いに期待されています。

一重項分裂を用いることで三重項励起子の生成効率は理論上では最大200%まで向上できますが、これまでの一重項分裂の研究では二分子間の距離を短くする、つまり、電子的相互作用 (電子カップリング) を強めることでS1 + S0 → TTまでの高効率生成は実現されているものの、その多くは寿命の著しく短いTT状態で基底状態に失活してしまい、TT → T1 + T1の過程まで進行しませんでした。励起三重項状態の特徴であるマイクロ秒 (10-6 s) を遙かに超える長寿命を実現するにはTT → T1 + T1の進行が必須ですが、その報告例は非常に限られています。このように、本来の励起三重項状態の特徴である長寿命な三重項励起子の生成を一重項分裂により実現するために、有機分子同士をどのように近接化もしくは連結させれば良いか、その材料設計戦略は明らかになっていませんでした。

研究内容・成果

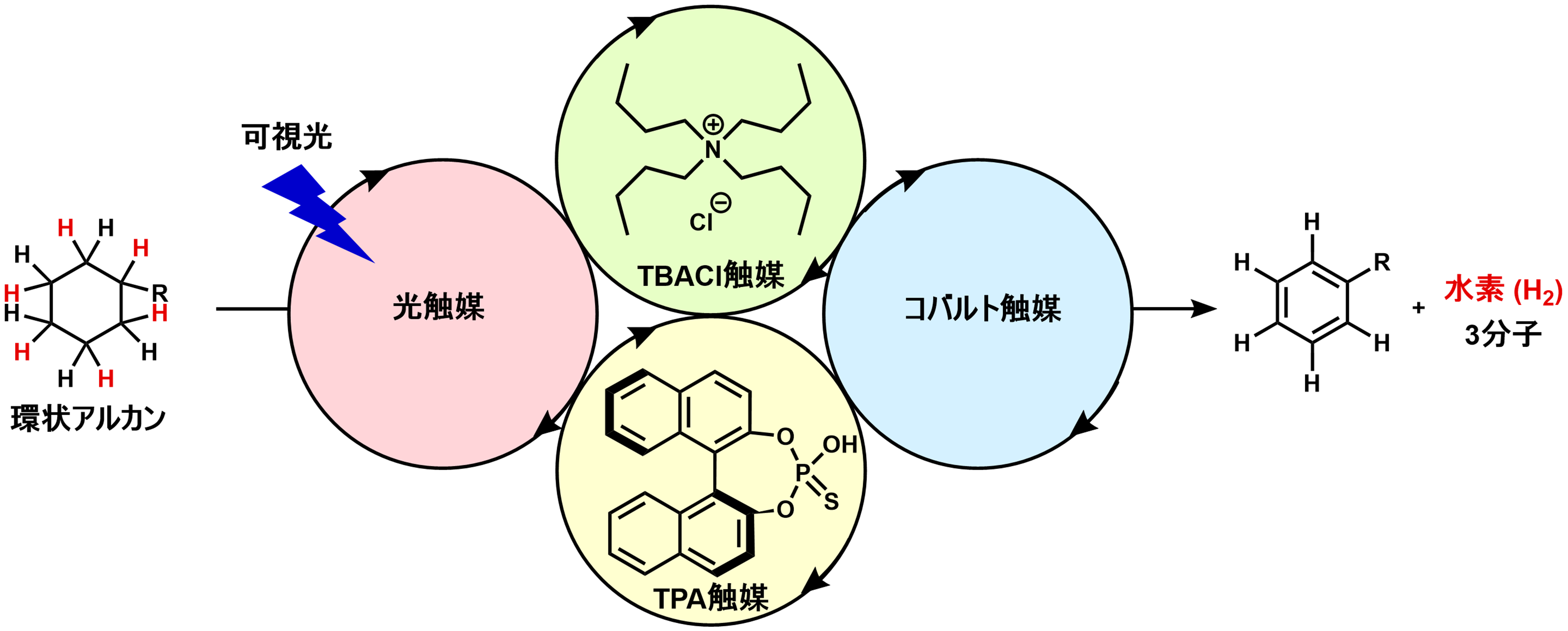

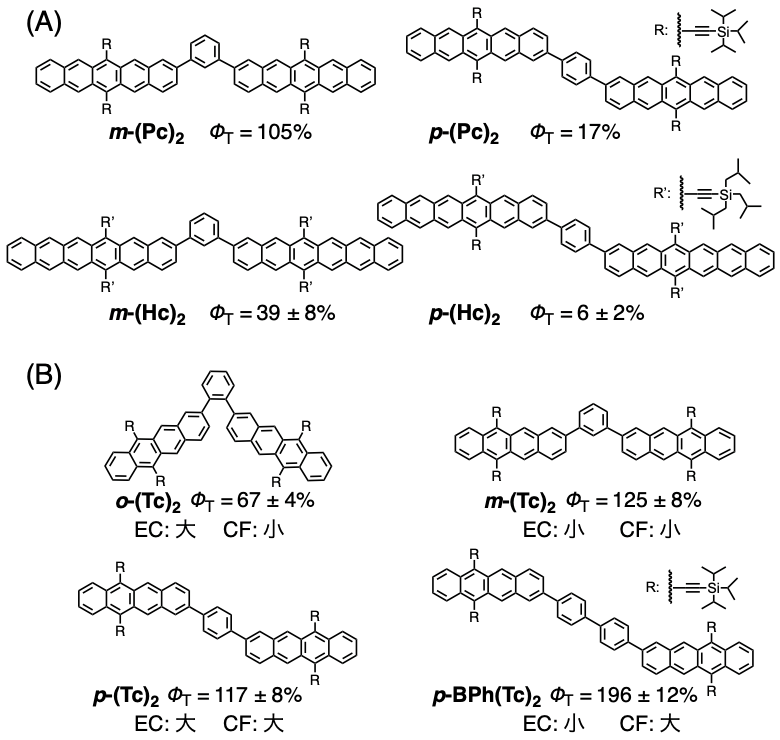

そこで慶應義塾大学・神戸大学・タンペレ大学の研究グループでは、一重項分裂による高効率かつ長寿命の三重項励起子生成の材料設計指針を明らかにするために、構造パラメーターとして従来の「電子カップリング」 (electronic coupling) だけでなく、二分子間の構造変化に関連した「立体柔軟性」 (conformational flexibility) の導入を検討しました。実験的に検証する材料としてはベンゼン環が直線上に縮環したアセン系分子に着目し、ベンゼン環が6つのヘキサセン、5つのペンタセン、4つのテトラセンから構成され、フェニルおよびビフェニル基をスペーサーとして距離や配向の異なる一連の各二量体を合成しました (図1A及び1B) 。実験では、電気化学や定常分光による実験手法、理論計算により二分子間をつなぐスペーサーの種類に応じてこれら2つのパラメーターを評価しました。

一例として、4つのテトラセン二量体ではこれらの構造パラメーターを図1Bのように分類することができました。これらの三重項励起子の生成量子収率(Φ T)を求めるために室温での過渡吸収分光法※4によるスペクトル測定を行ったところ、相対的に小さい電子カップリングと大きい立体柔軟性を有するp -BPh(Tc)2ではΦ T = 196 ± 12%を示し、大きい電子カップリングと小さい立体柔軟性という対照的な特徴を持つo-(Tc)2 (Φ T = 67 ± 4%)と比べて大幅な向上が確認されたことは、特に注目に値します。また、m-(Tc)2(Φ T = 125 ± 8%)及びp -(Tc)2 (Φ T = 117 ± 8%)と比べてもp -BPh(Tc)2の優位性は明らかとなりました。さらに、よりπ共役系が拡張したペンタセン(Pc)やヘキサセン(Hc)の二量体ではテトラセンと比較して中間体TTのエネルギーが相対的に小さくなり基底状態への失活速度が増すため、Φ Tの値が小さくなりました。このテトラセンの一重項分裂による高効率励起子生成を利用することで電子移動効率170%や一重項酸素発生160%という光エネルギー変換を実現し、その有用性を明らかにしました。

ΦT (A) ペンタセン (Pc)二量体とヘキサセン (Hc) 二量体 (B) テトラセン (Tc) 二量体と電子カップリング (EC) と立体柔軟性 (CF) の分類

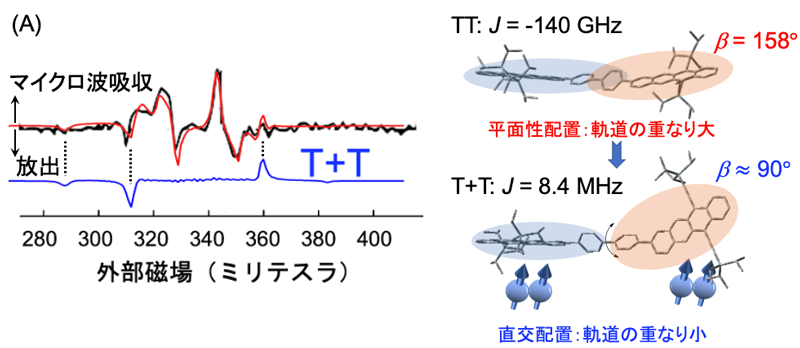

このような極めて高い効率で長寿命な三重項励起子を生成するメカニズムの詳細を調べるため、時間分解電子スピン共鳴法※5による励起子ペアの直接観測を–196℃の低温条件で行いました (図2) 。ビフェニル基をスペーサーに持つp -BPh(Tc)2のスペクトルからは、三重項励起子間の軌道の重なり(J: 交換相互作用)が大きな五重項状態※2の励起子ペア5TTと、分子内構造変化で励起子間相互作用が弱くなった解離状態(T + T)とが平衡になっていることが示されました。これは、互いの軌道の重なりが大きな平面性立体配置から、分子内振動によるねじれが生じ軌道の直交化が起こったことを示しています (図2) 。これに対し、フェニル基をスペーサーに持ったp -(Tc)2の場合にそのような構造変化は見られず、また5TTの失活がより速いことが明らかとなりました。

横軸の値は外部磁場強度を表す。右図は、スペクトルシミュレーションで得られた強く相互作用した五重項状態5TTと、その分子内構造変化で励起子間の軌道の重なりが弱くなった解離状態 (T+T:青色スペクトル成分) の立体配置 (芳香環どうしの二面角β) を示す。

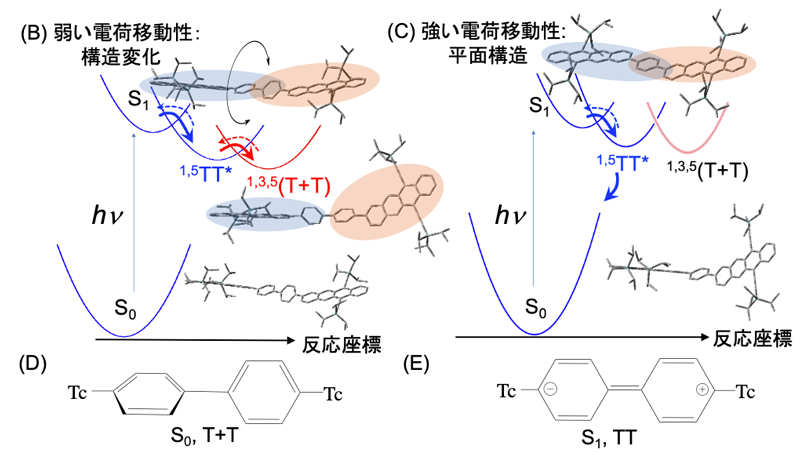

これらの結果をもとに、各連結分子で生成する励起状態と基底状態のポテンシャルエネルギー曲線を描くことで、立体柔軟性を生み、超高効率化を実現するための電子構造理論の詳細が初めて明らかになりました (図3A, B) 。まず、先行研究より、ビフェニルなど芳香族分子は、芳香環同士の立体的反発によってねじれた構造が安定であることが知られています (図3C) 。それに対して励起状態では、芳香環同士の結合が生じやすい電子軌道 (最低非占有軌道) に励起されるため、双性イオン型電子構造による平面構造 (図3D) が生じやすくなることも知られています。これらの結果を踏まえると、本系の連結分子のTcが主に光励起された場合でも同様の平面性が安定なS1状態となることから、高い平面性に由来する電子軌道の非局在化で生じる電子的相互作用の増強で、強く相関した一重項の励起子ペア1TTを高速に生成させることができます。しかし、平面性を保ったままであれば、軌道の重なりによる失活 (TT → S0) も速くなります。

(A) は、p-BPh(Tc)2で、(B) はp-(Tc)2で得られた結果を示す。(C, D) 連結系ダイマー分子の構造モデル。(C) は、光を当てる前の基底状態 (S0) とT + Tの電子構造を模式的に表した。(D) では、光励起で生じた一重項励起子(S1)と励起子ペアTTについて、電荷移動性による双性イオン型電子構造に起因する平面構造を模式的に表した。

本研究の実験結果より、ビフェニル基をスペーサーに持ったp -BPh(Tc)2の場合 (図3A) は、励起状態におけるTc間の電荷移動性が弱く双性イオンによる平面性効果が弱まっているために、芳香環同士のねじれ振動による構造変化が起きやすくなり軌道直交化による高効率化が達成できたものと合理的に解釈することができました。これに対し単一のフェニル基をスペーサーとするp -(Tc)2では (図3B) 、隣接Tc間の電荷移動による平面性がより強固なために障壁が高く、分子振動による構造変化が起きにくかったと考えることができます。このため、式(1)のS1 + S0 → TTまでの高効率生成は実現されているものの、その多くは寿命の著しく短いTT状態のまま基底状態に失活してしまい、TT → T1 + T1の過程には至らないことがわかりました。

今後の展開

以上のように、本研究では一重項分裂の高効率化に向け、電子構造理論に立脚する新たな材料設計の新概念を提案し、実証実験にてテトラセン二量体では三重項励起子の生成効率200%の実現に成功しました。今回実現した高効率励起子を利用することで電子移動効率170%や一重項酸素発生160%の高効率光エネルギー変換も実現し、その有用性を明らかにしました。今後は、太陽光を用いたエネルギー変換・エレクトロニクス・量子情報通信・生命/医療分野等への貢献が期待されます。

用語解説

※1 一重項分裂

一重項分裂とは、 (式1) に示すように近接する二つの分子において一方の分子のみを光励起 (一光子の吸収過程によって最低励起一重項状態: S1を生成) することでもう一方の基底状態にある分子(S0)と相互作用し、中間状態である励起子ペア (TT) を経由して二つの三重項状態の励起子: T1を生成するスピン許容な光物理過程である (※2) 。つまり、三重項励起子T1の理論量子収率は200%となる。この一重項分裂の発現には、二分子間の電子的相互作用 (※3) による近接化のほかに、エネルギー保存の観点から最低励起一重項状態(S1)のエネルギーE(S1)が三重項状態(T1)のエネルギーE(T1)の2倍程度もしくはそれ以上であるエネルギー保存条件E(S1) ≥ 2E(T1) を満たす必要がある。

※2 一重項・三重項などスピン状態

原子は電子と原子核から成り立っており、電子は電気とスピンの性質を備えている。一つの孤立スピンは電子の自転運動で生じる磁石の性質 (磁性) を示す。分子は原子から構成され、電子スピンの配列の仕方やエネルギー値などによって分子の状態は表現される。一般に、A重項 (Aは1, 2, 3などの数字) とは分子のスピンの状態を示す表現 (スピン多重度と呼ばれる) である。有機分子の一重項の多くは磁性を示さないが、A > 1の場合は磁性を示す。式 (1) の励起子ペア (TT) においては四つの電子スピンの相互作用によって、五重項 (5TT) や三重項 (3TT) 、一重項 (1TT) 状態が生成する。分子と分子との間のエネルギーの受け渡しの効率は、受け取り手・渡し手のスピンの状態に大きく左右される。一般に、スピン多重度が異なる状態間でのエネルギー移動はできないため、テトラセンをはじめ基底状態が一重項のスピン状態をもつ有機分子が基底三重項状態である酸素分子へ励起エネルギー移動させるには励起状態での一重項から三重項状態への変換過程の高効率化が必要となる。

※3 電子的相互作用

電子軌道 (物質を構成する原子や分子に存在する電子の空間的な分布) どうしの重なりによって生じる相互作用エネルギーで、一重項分裂などの化学反応の駆動する源になる。

※4 過渡吸収分光法

物質が光を吸収する際の吸収強度の時間変化を分光学的に追跡する時間分解分光の一種である。通常、ポンプ光とプローブ光と呼ぶ2つのパルス光を用いて測定を行う。まず、ポンプ光を物質に照射し、物質の変形を引き起こす。次に、時間を遅らせたプローブ光を物質に透過させ、各時刻においてその物質がどの程度プローブ光を吸収するか測定する。さまざまな波長のプローブ光による測定から得られる吸収スペクトルは、分子の示す色を直接表すことができる。この過渡吸収分光は、用いるパルス光の時間幅と同程度の速い現象まで見分けることができる特徴があるため、極限的に短い時間幅のパルス光を用いることにより、今では約100兆分の1秒(10-14秒程度)の時間スケールで分子の構造や反応を追跡することが可能となっている。

※5 電子スピン共鳴法

一重項分裂などの化学反応により電荷や励起子間の相互作用で生じた中間体は、磁性を持つ場合がある。この磁気エネルギーが、電磁石で発生させた外部磁場や中間体分子同士の磁気エネルギーによって影響を受ける様子をマイクロ波で検出する手法のこと。時間分解電子スピン共鳴法では、ナノ秒 (ナノ秒は10億分の1秒) パルス光の照射直後に生成する不安定な中間体を、100ナノ秒単位の連続撮影のように観測することができる。

論文情報

タイトル

DOI

10.1021/acsenergylett.1c02300

著者

Taku Hasobe, Shunta Nakamura, Nikolai V. Tkachenko and Yasuhiro Kobori

掲載誌

ACS Energy Letters