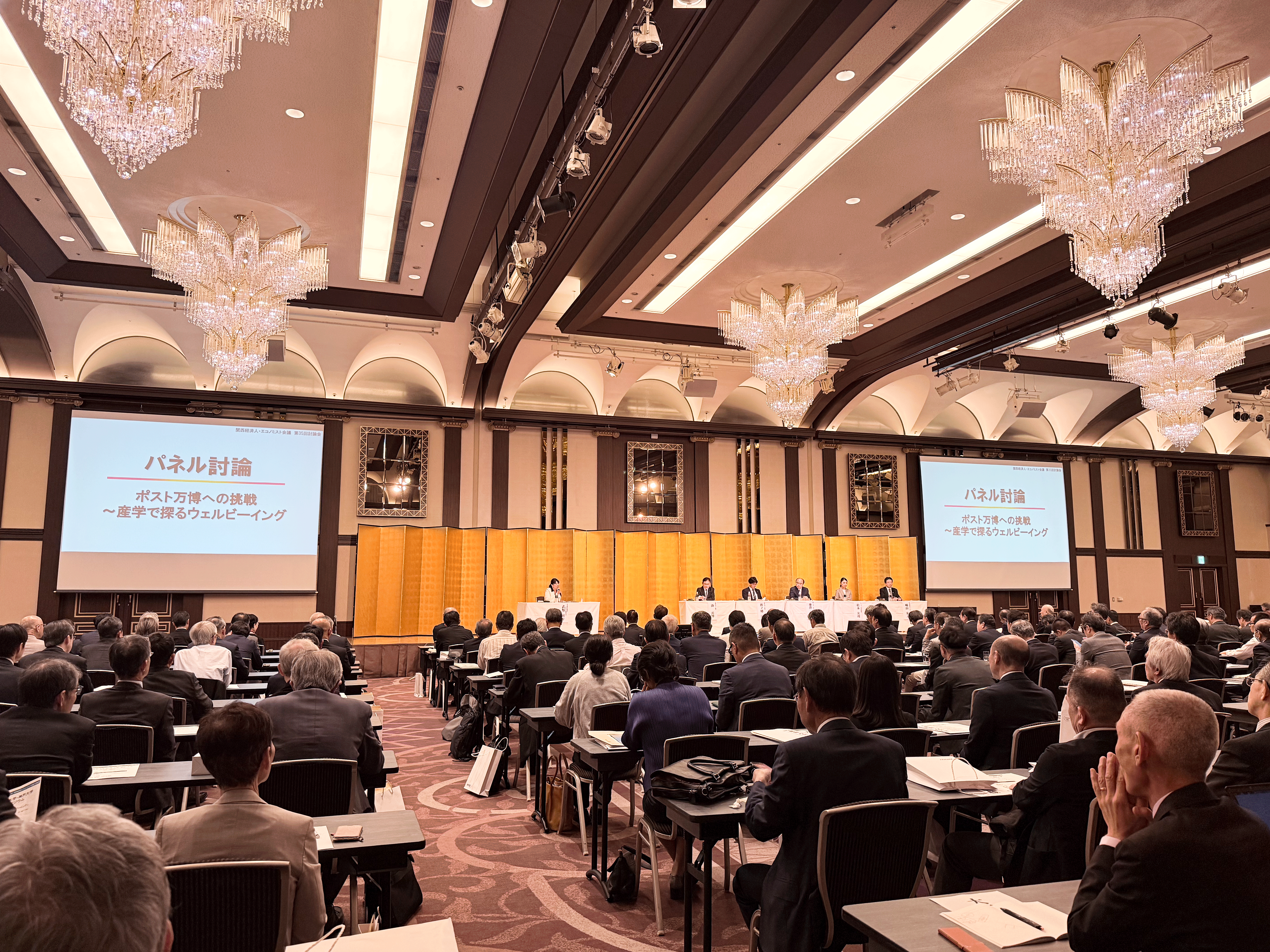

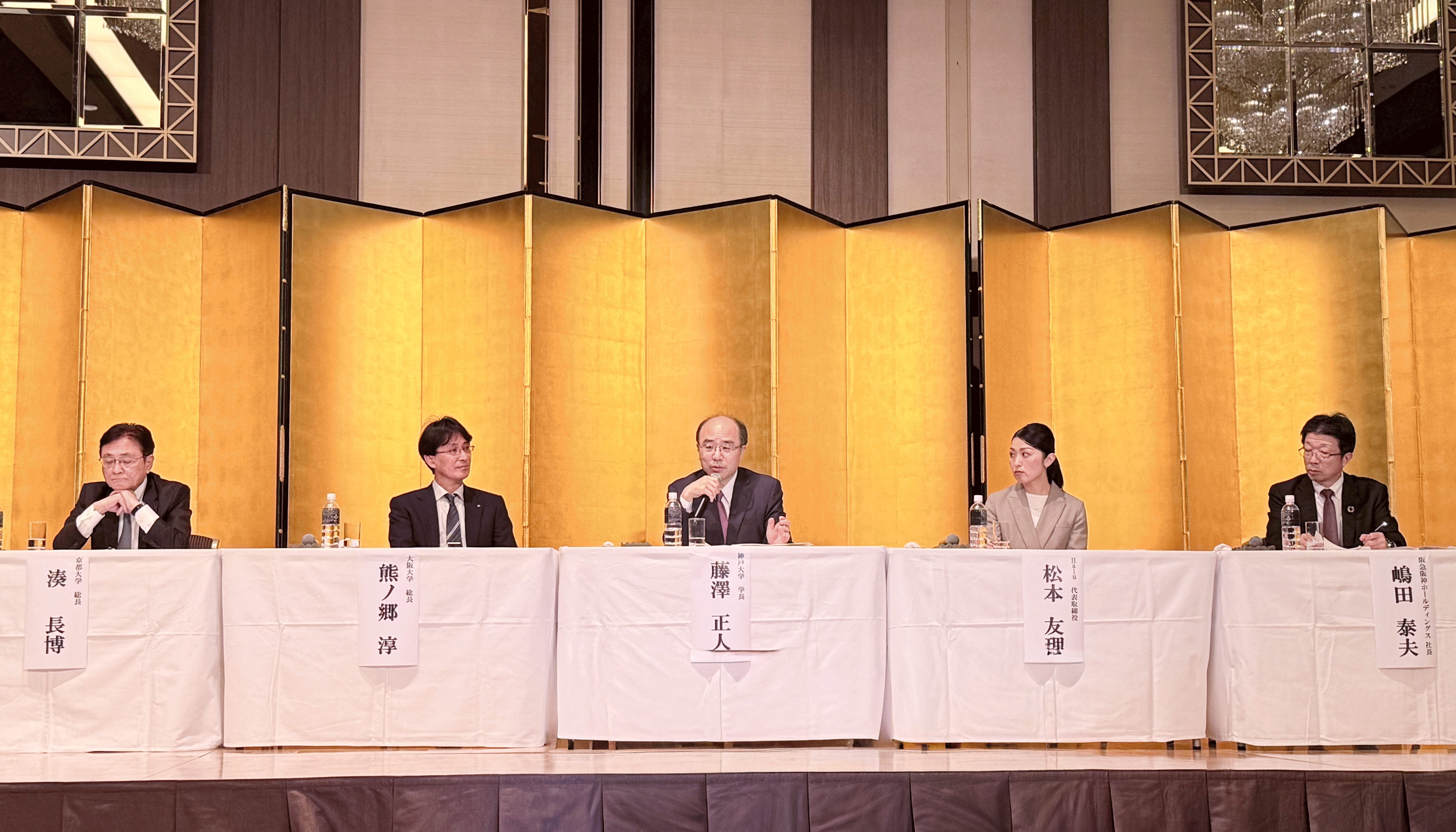

本学など京阪神の3国立大学(京都、大阪、神戸)の総長・学長が経済界と討論する10回目の「3大学シンポジウム」(日本経済新聞社、日本経済研究センター主催)が10月21日、大阪市内で開かれました。テーマは「ポスト万博への挑戦~産学で探るウェルビーイング」。神戸大学の藤澤正人学長、京都大学の湊長博総長、大阪大学の熊ノ郷淳総長、阪急阪神ホールディングスの嶋田泰夫代表取締役社長兼グループCEO、障害児や子育て家族層を対象にした商品開発を進めるHalu(ハル、京都市)の松本友理代表取締役が、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)後に産学共創でウェルビーイングをどう探っていけばいいのか、大学や企業の役割や展望について積極的に議論しました。

藤澤学長はパネル討論の冒頭で、健康・長寿、生きがいのために、医療がどう貢献しようとしているのかを説明しました。「ICTを活用した先端的な健康・医療提供体制」と「誰もが心豊かに生涯輝ける医療社会基盤」の2つを構築するため、神戸大学が進める多様な取り組みを紹介しました。そのうえで、社会のウェルビーイング向上には「人が人間関係や社会行動において行う情報のやりとりをシグナルとして捉え、それを数値化、可視化することによって目的を達成する『インタラクションシグナル技術』の構築が重要不可欠だ」と持論を展開しました。

パネル討論では、「ポスト万博に向けて何に備えるべきか」「企業・大学 現在地と変革への歩み」「大学にとってのウェルビーイング最前線」「企業にとってのウェルビーイングの実践、その意味」「産学共創に向け、何をどう探るのか」などが大きなテーマになりました。

藤澤学長は「心の問題は、ウェルビーイングの中でも重要だ。高齢者らが、日頃の生活の中でどのようなシグナルを出しているのか、大学として数値化に必死に取り組んでいる。ウェアラブルデバイスを使ったり、脳波を取ったり、心から発信しているものを数値化し、未然に病気を防ぐためのシグナルをつかむことが、大学の一つの目標だ」「研究のフィールドは社会にあるので、企業と連携しないと本当の意味でのウェルビーイングの研究はできない。互いがテーマを出し合い、一緒に取り組んでいきたい」と展望を語りました。

京大の湊総長、阪大の熊ノ郷総長も、各大学の取り組みや今後担っていく役割について紹介しました。湊総長は、総人口が減少する減速安定化(スローダウン)の時代に入った今、急速な少子化と高齢化の進行が同時に起こっている点を指摘し、「高等教育の質の向上が必要であり、寿命の天井が見えてきた、新しい高齢化時代をどう作っていくかも問われている」と話しました。熊ノ郷総長は、大学がこれからウェルビーイングにおいて取り組む3つの研究領域「生命レジリエンス領域」「スマートサステナブル領域」「未来創発領域」を掲げ、「中でも生命レジリエンス領域の中のシニアサポートを重要なキーワードとして挙げたい。地域と一緒になって盛り上げるため、大学として何ができるか議論していきたい」と熱く語りました。

議論に先立ち、阪急阪神ホールディングスの嶋田泰夫代表取締役社長兼グループCEOの基調講演が行われ、ウェルビーイングに関する同社の取り組みを紹介し、問題提起をしました。同社はヘルスケア分野に注目し、沿線住民の健康寿命を伸ばすため楽しみながら進める介護予防事業に力を入れ、「私たちの思い描く沿線の未来に共感してもらえるのであれば、その実現に向けて、ぜひ力を貸してほしい」と呼び掛けました。

パネル討論の様子

(総務部広報課)