国際的に優れた研究を推進し、若手研究者の成果創出を促す全学組織「神戸大学高等学術研究院」の卓越教員シンポジウムを11月11日、本学百年記念館六甲ホールで開催しました。同研究院に所属する卓越教員4人が研究内容を発表し、世界最強といわれるネオジム磁石の発明者で本学卒業生の佐川眞人・特別栄誉教授が基調講演を行いました。

卓越教員が研究成果を発表

高等学術研究院は2022年に設置され、毎年、国際的に優れた若手研究者らを「卓越教員」に選定して研究推進を支援しています。シンポジウムの開会にあたり、藤澤正人学長は「日本の研究力が低迷しているといわれて久しいが、卓越教員のような制度を今後も継続し、若手研究者が思う存分研究できるよう支援していきたい。本日は、卓越教員の素晴らしい研究内容を聞き、有意義な会にしていただきたいと思います」とあいさつしました。

最初に登壇した農学研究科の澤田豊・卓越教授は「農業水利施設の合理的な設計と防災・減災を目指して」と題して発表しました。気候変動や頻発する災害、人口減少といった社会課題が山積する中、農業用ため池やパイプラインなどの施設を持続可能な形で維持・管理していく手法の研究について説明しました。

システム情報学研究科の國谷紀良・卓越教授は、専門分野である「感染症の数理モデル」について百日咳の対策を中心に発表。2025年は日本での百日咳の報告数が過去最多となっており、重症化リスクの高い乳幼児への感染を予防するためにも、予防接種などの対策の効果検証に数理モデルが重要な役割を果たすことを指摘しました。

医学研究科の大塚郁夫・卓越准教授は「自殺のゲノム研究」をテーマに発表しました。国内外で自殺が大きな社会問題となる中で、その要因をDNAレベルで解明する研究に取り組んでおり、国際的なコンソーシアムにおける共同研究の現状や、生物学的なデータを用いた自殺リスク予測の可能性などについて語りました。

人間発達環境学研究科の石原暢・卓越准教授は「生活習慣が子どもの認知機能に与える影響」と題して発表しました。MRIを使った脳画像データの解析から、幼少期の生活習慣が認知機能の発達や学力の向上に影響することが分かったといい、幼少期の運動の効果が後年まで持続して脳の老化を遅らせる可能性についても説明しました。

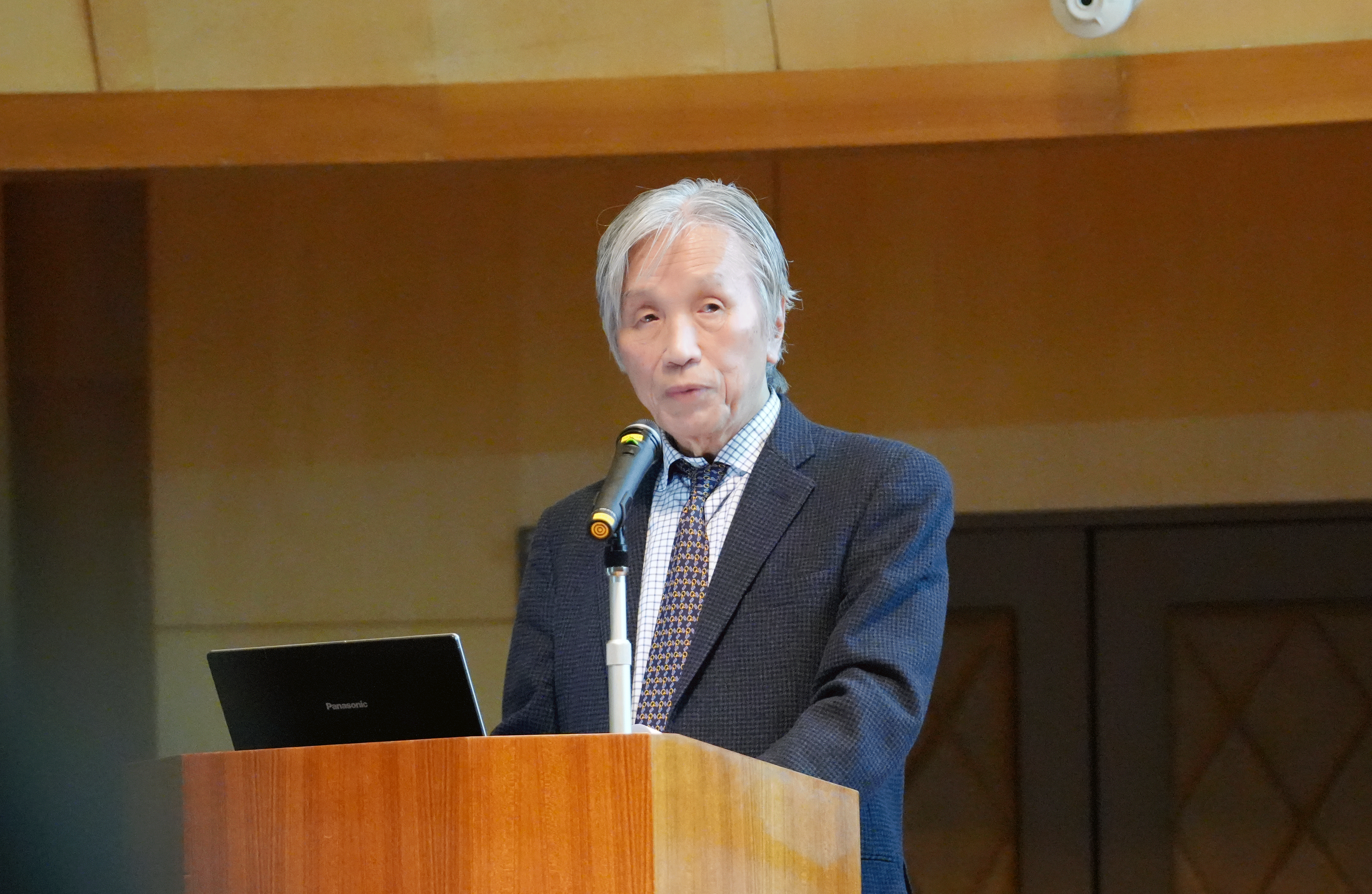

ネオジム磁石発明者の佐川氏が若手研究者にエール

基調講演では、本学工学部を卒業、工学研究科修士課程を修了した佐川特別栄誉教授が登壇しました。佐川氏は、ネオジム磁石の発明者としてノーベル賞候補にも名前があがり、2022年のエリザベス女王工学賞、2024年の欧州発明家賞(非ヨーロッパ諸国部門)など数々の賞を受賞。ネオジム磁石は現在、電気自動車やスマートフォンなどの製造に欠かせないものとなり、省エネルギー化にも大きく貢献しています。

講演では、研究者としての基礎を築いた神戸大学時代の思い出や、世界的な発明に至った道のりなどを語りました。大学で研究を続ける夢がかなわず、企業に就職した後、「初心者」として磁石の研究に没頭した日々を振り返り、「科学技術の分野でイノベーションを起こせるのは若い研究者。独自の研究テーマでイノベーションを起こすことに挑戦してほしい。大学は、それができるシステムを用意してほしい」と呼びかけました。

基調講演の後、2022年度から2025年度に選ばれた卓越教員のポスターセッションもあり、教員がそれぞれの研究内容を説明しながら、参加した学生や研究者らと交流しました。

(研究推進部研究推進課、総務部広報課)