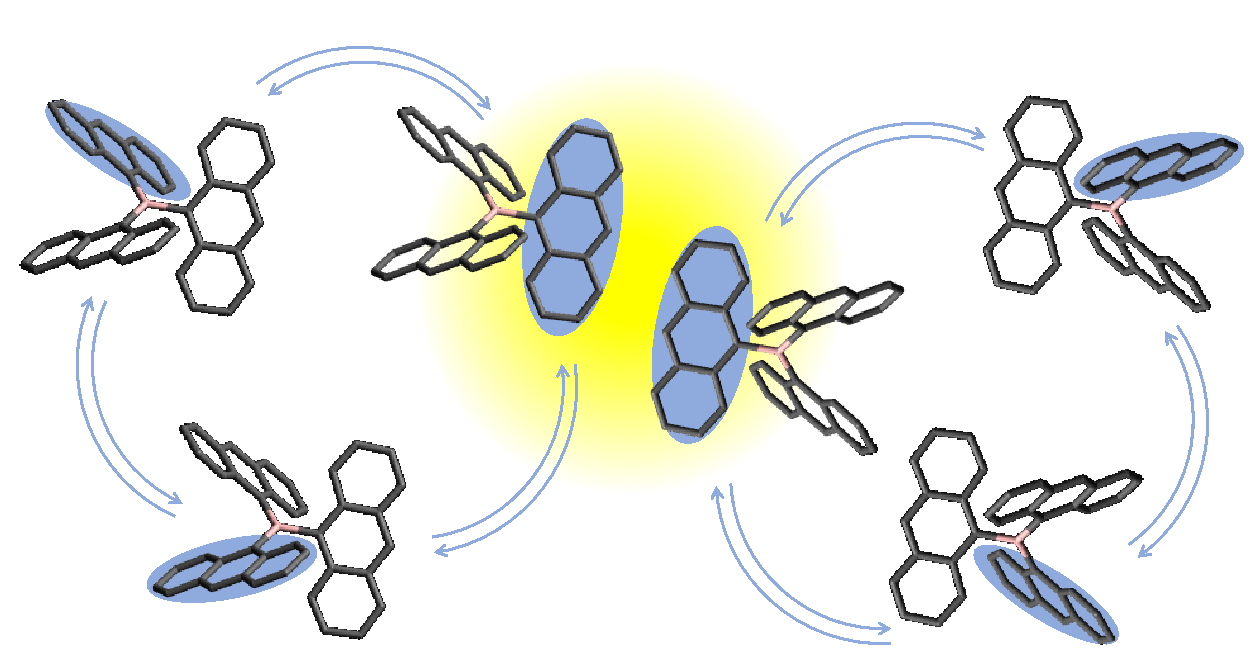

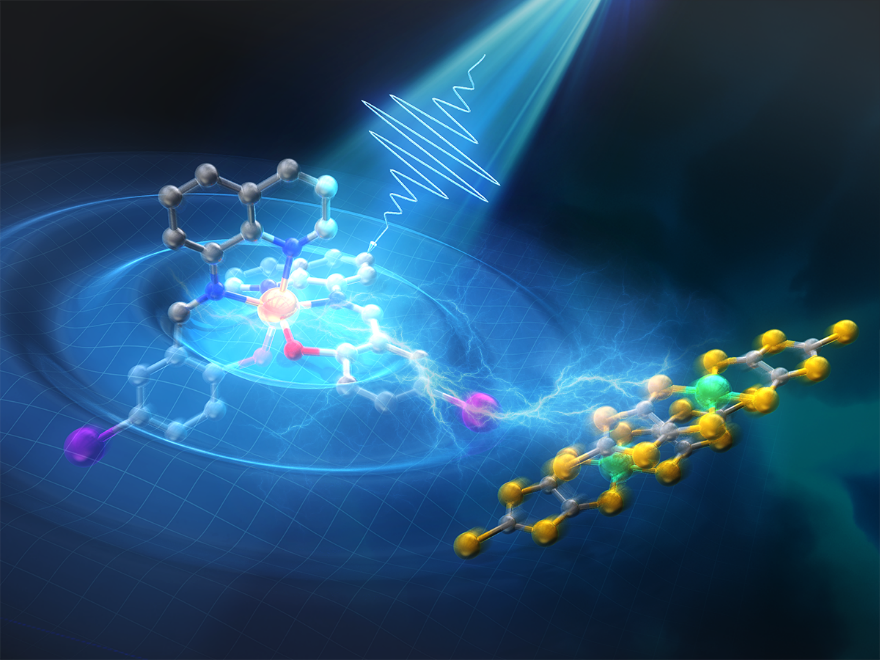

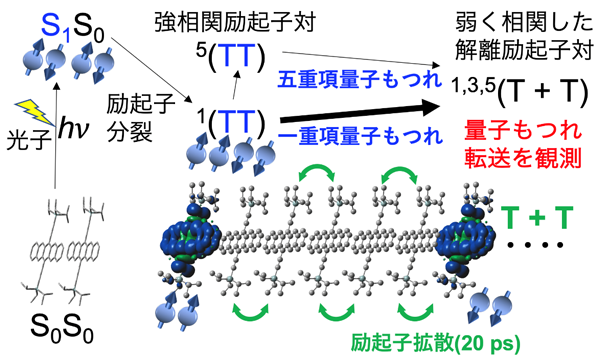

一重項励起子 (れいきし) 分裂は、一つの光子 (光の粒子) から二つの不安定で高いエネルギーをもった励起分子 (励起子) を生じる現象 (図1) で、将来、太陽電池などに応用されエネルギーの変換効率を飛躍的に高めることが期待されています。

神戸大学分子フォトサイエンス研究センターの小堀康博教授、同大学院理学研究科博士前期課程の松田紗季、尾山真也による研究グループは、有機半導体薄膜の一重項励起子分裂で生成する中間体として磁性をもつ三重項励起子対の電子スピン※1の状態を、時間分解電子スピン共鳴法※2を用いて明らかにしました。この結果、有機半導体一分子に生成した量子もつれ※3が、高速に解離した二つの三重項励起子にまで転送されることを実証しました。これにより、一光子入力による四電子スピンからなる四量子ビット※4系の量子テレポーテーション※5効果が、世界で初めて明らかになりました。

本研究成果は、2020年2月20日 (現地時間) に英国科学誌「Chemical Science」に掲載されました。

研究の背景

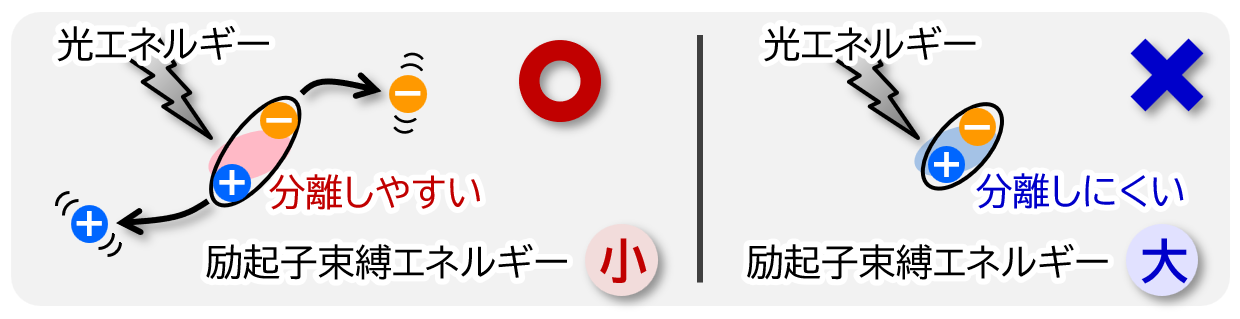

一重項励起子分裂は、一つの光子から二つの励起子を生じる現象であり、これを応用して、環境負荷が少なく低コストで製造可能な有機薄膜太陽電池や有機電界発光素子 (有機EL素子) などを、エネルギー変換効率の極めて高いものにすることが大きく期待されています。このエネルギー変換のためには解離する二つの励起子を高い効率で生成させることが極めて重要です。一重項励起子分裂の初期では、最も近接した距離で生成した二つの三重項励起子 (T) どうしが、磁性のない一重項状態のまま電子軌道間の重なりで強く相関しており、量子もつれを起こした励起子対1(TT)になります (図1)。この多重励起子は、やがては結晶性領域の励起子拡散により高速に解離しT+Tとなることが知られていました (図1)。しかしながら、どのような立体構造や分子運動効果で軌道の重なりを開放し解離励起子になるのかは知られていませんでした。

これまでの研究により、小堀教授のグループは、一重項励起子分裂により生成する強い磁性を持った強相関五重項励起子対5(TT)の生成機構について独自に明らかにしてきました。しかし、磁性のない一重項や、磁性をもつ五重項の強い相関が解かれた励起子対(T+T)に対し、量子重ね合わせ状態を量子論で表した例はこれまでになく、初期に生成した量子もつれや量子コヒーレンス※6がどのように解離の際に発展し量子スピン系を形成するのかについての理解は全くなされていませんでした。

研究の詳細

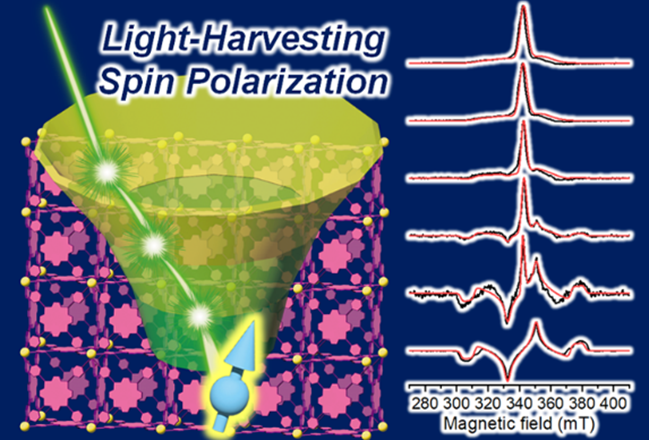

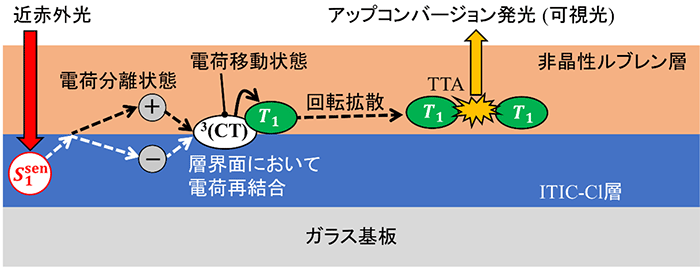

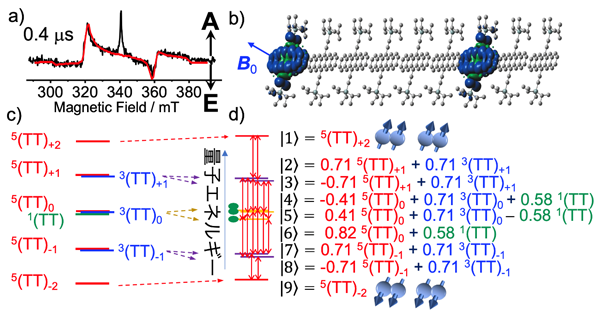

本研究では、外部磁場存在下で反応中間体の磁気的性質をマイクロ波により検出する時間分解電子スピン共鳴法を用い、三重項励起子対を温度80 Kの高温条件にて観測しました。ペンタセン誘導体 (TIPS-Pc) による結晶性、および非晶性をもつ固体薄膜基板をスピンコート法※7によって作成し、この試料に対しパルスレーザー光を照射しました。これにより生成した強相関励起子対と解離三重項励起子によるマイクロ波の吸収 (A) および放出 (E) の信号を100ナノ秒 (1千万分の1秒) の精度で検出しました (図2a)。

今回、このマイクロ波遷移の信号を量子論に基づき解析するための手法として、弱く相関した三重項対に対する「電子スピン分極移動モデル」を新たに構築しました。各解離三重項励起子のスピン間相互作用により弱い相関をしめす励起子対 (図2b) に対し、量子重ね合わせによるスピン波動関数を表しました (図2c, d)。図1に表した強相関励起子対の一重項および五重項量子もつれの転送による9つの量子重ね合わせ状態への状態分布と量子エネルギー準位から、量子状態間に起こる16本のマイクロ波遷移 (図2d) を表し電子スピン共鳴スペクトルを解析しました。この結果、図2aで得られたマイクロ波の吸収(A)と放出(E)による信号パターンが説明され、量子テレポーテーション効果が実証されました。

b) TIPS-Pc薄膜における一重項励起子分裂により結晶性領域に生成した解離三重項励起子の模式図。B0は外部磁場を表す。

c) 高磁場下にて表されるスピン相関のない解離励起子対のエネルギー準位。

d) b)において弱く相互作用した励起子対の量子重ね合わせによるスピン波動関数と量子準位。実線矢印は、一重項および五重項量子もつれの転送による9つの量子重ね合わせ状態への分布と量子エネルギー準位により量子状態間に起こる16本のマイクロ波遷移を表す。

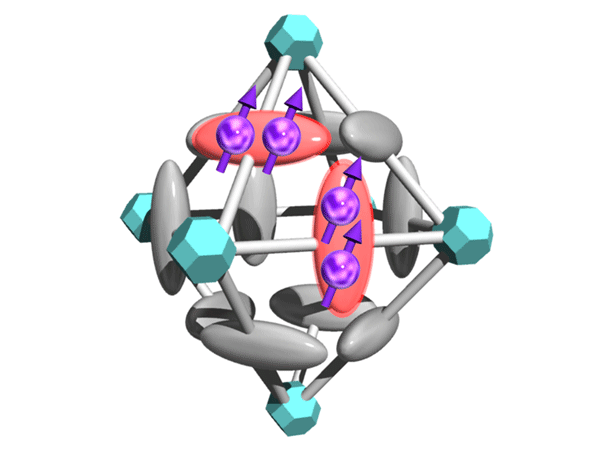

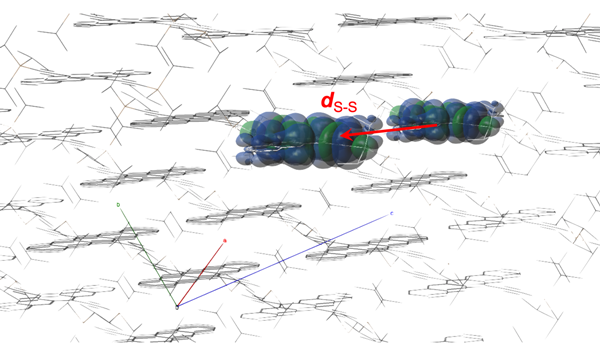

また、この解析により、スピン量子コヒーレンスの生成には中間状態として光照射後に生成する解離直前のT・・・T励起子対 (図3) の電子スピン間相互作用 (スピン双極子間相互作用:d S-S) が重要な鍵を握ることが明らかになりました。この性質よりT・・・Tの立体配置 (図3) として、励起子どうしが0.8ナノメートル (1ナノメートルは1千万分の1センチメートル) 水平位置に離れた状態であることが判明しました。さらにこの状態からの励起子解離が20ピコ秒 (1千億分の2秒) の速さで起こることが量子論に基づく解析により示されました。このような高速なT+Tへの解離によって一重項スピン量子もつれとその量子コヒーレンスが転送される様子が初めて具体的に明らかになりました。

今後について

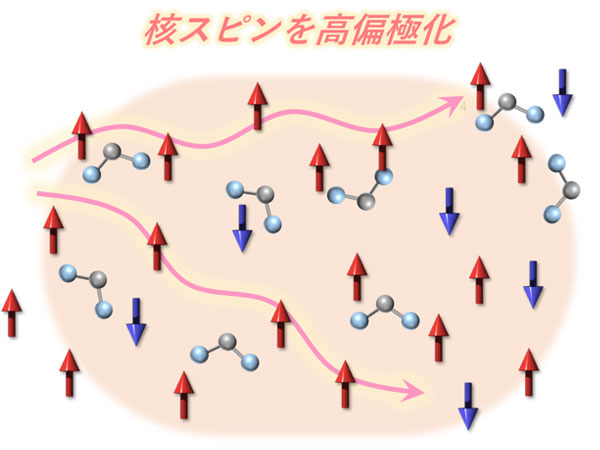

本研究は、一重項励起子分裂によって生成し強く相関した励起子対(TT)がどのように個々の三重項励起子(T+T)へと解離するのかを、図3に示す極めて微細 (0.1ナノメートル程度の誤差) な領域で明らかにしただけでなく、T・・・Tから、20ピコ秒の短い時間で二つの三重項励起子T+Tに解離することで磁性をもたない四量子ビット系一重項スピン量子もつれとその量子コヒーレンスが遠隔地にまで転送されることを実証したものです。今後はこのスピン量子効果を有効利用して、1) 光入力による拡張型量子ビット系によるスピン量子演算を可能とする量子コンピュータの基本設計や、2) 超高効率な有機薄膜太陽電池の開発に活かすことが期待されます。

研究者のコメント (分子フォトサイエンス研究センター 小堀教授)

二量子ビットによる強相関量子もつれの波動関数 |S >= (|↑1 ↓2 >-|↓1 ↑2 >)/√2 から、各粒子1,2が互いに遠隔地へと離れた際のAliceとBobによる各地点の「観測」は、粒子1の状態が決まると遠隔地の粒子2の状態が定まる量子テレポーテーションであり、アインシュタインは「不気味な遠隔操作」として量子もつれ自身を否定しました。しかし現在では光子の対や、3~4 ナノメートルに及ぶ長距離電荷分離においても二粒子系における量子もつれの継続性や量子テレポーテーション効果が実証されています。近年WasielewskiらはDNAや連結系分子の光反応で生成した電荷の分離による長寿命量子コヒーレンスを85Kの高温領域にて報告し、二量子ビットとしての有効性を示しました。現在の量子コンピュータは磁束量子ビットを用いるため雑音のない絶対零度環境を必須とする問題を抱えており、光で簡便に実現できるスピン量子ビット対の応用に大きな期待が寄せられています。

本研究では、二粒子系をさらに拡張させた四粒子系における「電子スピン分極移動モデル」を独自に構築し、一光子入力による四電子スピンからなる四量子ビット系の量子テレポーテーション効果を世界で初めて実証しました。この成果は、光エネルギー変換に重要な強相関励起子対からの解離(図1)に対する分子振動や分子運動性の重要性を示唆しており、一重項励起子分裂過程のしくみに関する極めて重要な知見を提供するものです。また以上の知見は、光入力による四量子ビット系のマイクロ波遷移 (図2d) を利用する拡張量子演算系への展開など、今後の量子情報科学の発展に一つの契機を与えるものです。

用語解説

※1 電子スピン

電荷の自転運動 (スピン) により磁性を与える電子のこと。電子対を形成しない不対電子を持つ中間体などが電子スピンの性質を示す。一つの電子スピンには、その右向きまたは左向きの自転方向に応じた ↑ と ↓の二つの量子状態が存在する。

※2 電子スピン共鳴法

電子スピン状態の磁気エネルギーが、電磁石で発生させた外部磁場や中間体分子どうしの磁気エネルギーによって影響を受ける様子をマイクロ波の吸収や放出により検出する手法。時間分解電子スピン共鳴法では、ナノ秒 (ナノ秒は10億分の1秒) パルスレーザーの照射直後に生成する不安定な中間体を、100ナノ秒単位の連続撮影のように観測することができる。

※3 量子もつれ

量子状態をもつ複数の粒子のそれぞれが個別にふるまうのではなく、互いが相互関係にあること。量子論では、一つの粒子がコインの表か裏のように、どちらかの量子状態だけで存在するとは限らない。電子のスピン量子状態により ↑ と ↓で表される一電子スピン (スピン関数)は、α|↑ > +β|↓ > の形で表され、係数α,βによる量子重ね合わせ関数になる。二つの粒子1と2からなる二電子系では、化学結合などで強い相互作用にある粒子1と粒子2の対によるスピン関数は、|S >= (|↑1↓2 > -|↓1↑2 >)/√2 で表現され、一重項状態とよばれる。これは、個別にふるまう各粒子の量子重ね合わせ関数による積 (テンソル積) (α1 |↑1 > +β1 |↓1 >)(α2|↑2 > +β2 |↓2 >) の形で表現することができないため、「量子もつれ」になっている。

※4 量子ビット

粒子がもつ量子状態の重ね合わせで表すことができる量子情報の最小単位。四つの粒子による量子重ね合わせ状態を表現できれば、四量子ビットになる。

※5 量子テレポーテーション

一重項状態 |S > として量子もつれが生じている二つの粒子どうしのそれぞれが遠隔地に離れ、Aliceが粒子1を観測し、Bobが粒子2を観測した場合、Aliceが上向きスピン↑を計測したとすると、遠隔地のBobによる粒子2の計測結果は↓に定まってしまう。これはAliceによる観測で遠隔地にいるBobに量子情報を転送したことを意味しており「量子テレポーテーション」とよばれる。

※6 量子コヒーレンス

外部磁場存在下では、二量子ビット系として表す一重項状態の各粒子が遠隔地への解離を起こす際、磁性を発現する量子もつれ状態 (|↑1↓2 > +|↓1↑2 >)/√2 との量子重ね合わせを起こす。このような量子重ね合わせの直後に生まれる二つの量子状態間の干渉のこと。マイクロ波などの電磁波による量子状態間の遷移 (電子スピン共鳴) によっても量子コヒーレンスを生成させることが可能であり、量子コンピュータでは量子重ね合わせを用いた量子演算や読み出しに利用できる。今回、図2dにおける量子観測では、四量子系の一重項励起子対1(TT)の解離による五重項励起子対5(TT)0との量子コヒーレンスが生じ、それが遠隔地に転送される効果が計測された。

※7 スピンコート法

薄膜の形成方法。基材を高速回転させ、回転遠心力を利用する。膜厚調整や結晶性の制御が容易。

論文情報

タイトル

DOI

10.1039/c9sc04949e

著者

Saki Matsuda, Shinya Oyama, Yasuhiro Kobori

掲載誌

Chemical Science (英国王立化学会 発行)