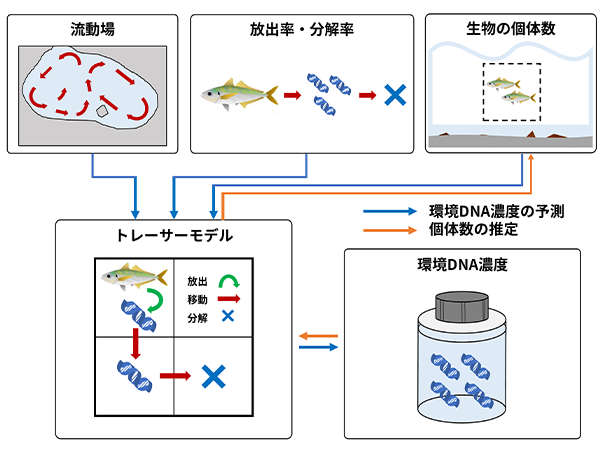

自然の生態系には明瞭な境界はなく、森林や草原、河川の間を移動する生物・生物遺骸・栄養塩類 (系外資源流) が、それらを利用する生物の成長や繁殖に影響を及ぼすことが知られています。しかしながら、こうした生態系のつながりが、生物の生活史やその多様性維持にどれほど貢献するかはほとんどわかっていませんでした。

京都大学生態学研究センター 佐藤拓哉 准教授 (研究当時、神戸大学大学院理学研究科) と神戸大学大学院理学研究科 田中達也・上田るい (大学院生) は、夏に森林から河川に供給される陸生昆虫 (系外資源流) が、河川に暮らすサケ科魚類のアマゴの成長を高めることで、海に降ってサツキマスになろうとする個体の頻度を高めることを明らかにしました。

本研究は、森や川といった生態系間のつながりが、生物の生き方の多様性 (=川と海を回遊する移住行動の多様性) を維持することを解明したものであり、今後の生態系管理にも重要な知見を提供すると期待されます。

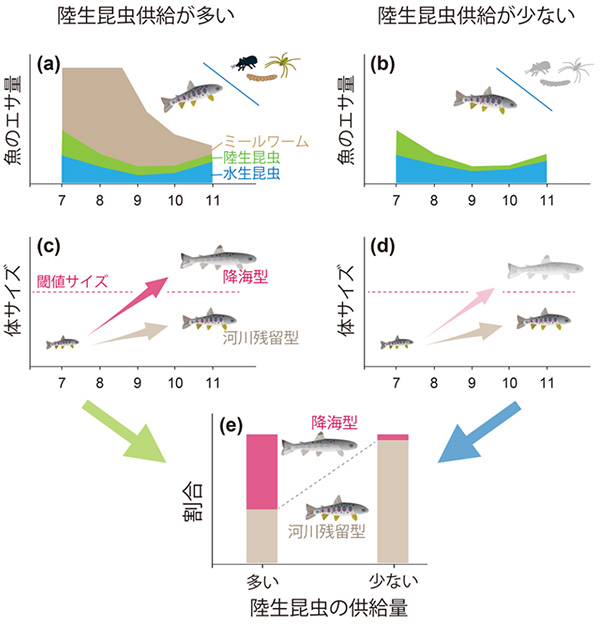

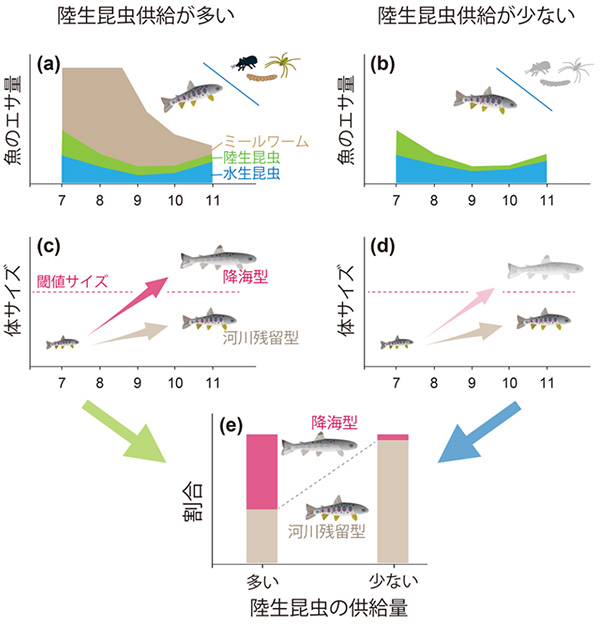

森から河川に供給される陸生昆虫の量が多い (a vs. b) とアマゴの成長が促進されて閾値サイズを超えやすくなり (c vs. d)、集団内に移住多型が維持されやすくなる。

本成果は、2023年3月22日に英国の国際学術誌「Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences」にオンライン掲載されました。

背景

生物の種内に多様な生き方が維持されることは、生き方の異なる個体間で繁殖の失敗を補い合い、個体数を安定的に維持することに寄与します。こうした個体数の安定化プロセスは、我々人間が生物資源を持続的に利用できることにもつながります。したがって、自然生態系において、生物の生き方の多様性がどのような仕組みで維持されているのかを理解することは、基礎と応用の両面で重要です。自然生態系には明瞭な境界はなく、森林や草原、河川の間を移動する生物・生物遺骸・栄養塩類が、それらを利用する生物の成長や繁殖にプラスの効果をもたらすことが知られています。しかしながら、生態系のつながりが生物の生き方 (生活史1) やその多様性維持にどれほど貢献するかはわかっていませんでした。

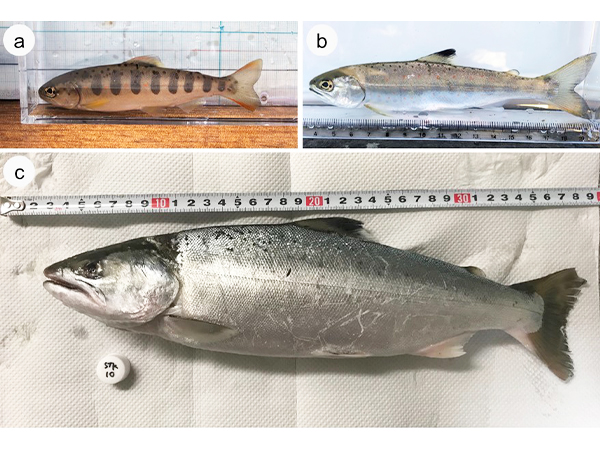

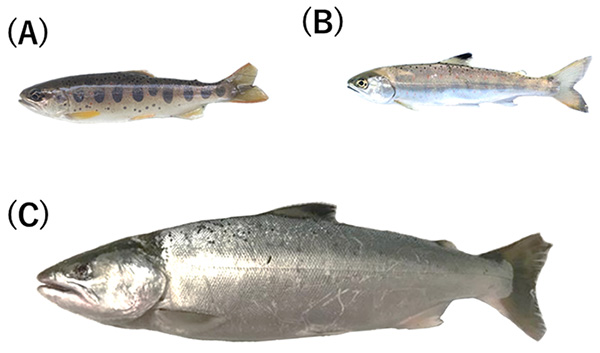

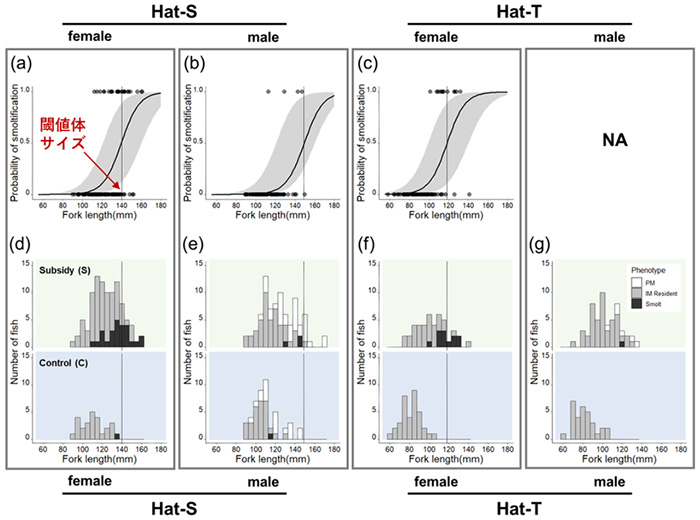

自然界に暮らす動物ではしばしば、一つの集団内に、生息地間を移動する移住タイプと生まれた生息地内に留まる定住タイプがともに維持されています。例えば、本研究の対象であるアマゴ・サツキマスOncorhynchus masou ishikawaeでは、一生を川で過ごす河川残留型のアマゴと、川から海へ移住して成長し、繁殖のために川へ戻る降海型のサツキマスという2つの生き方がみられます。本種では、生まれた年に成熟する早熟オスを除いて、1歳になる秋に、ある体長 (閾値サイズ) よりも大きく成長できた個体がスモルト化2して降海型のサツキマスになります。一方、秋までにあまり成長できなかった個体は、河川で一生を過ごす河川残留型になります (図1)。すなわち、ある個体が降海型になるか、河川残留型になるかは、生まれた年の秋までにどのくらい成長できるかに強く影響されます。

アマゴが生息する温帯河川では、春先に多くの水生昆虫が羽化して森へ飛び出すと、河川内の餌資源量が大きく減少します。一方、川に隣接する森では、春の展葉を機に陸生昆虫が多く育まれます。そうした陸生昆虫は、川に落ちてくると、アマゴの重要な餌になります。すなわち、森から陸生昆虫が多く供給されると、生まれてきたアマゴの秋までの成長が促進され、スモルト化するための閾値サイズを超えやすくなると予想されます (図2)。この予測が正しければ、森と川の季節的なつながりが、サツキマス (降海型) になる個体とアマゴ (河川残留型) になる個体の両方を維持することに貢献していると結論できます。

研究手法・成果

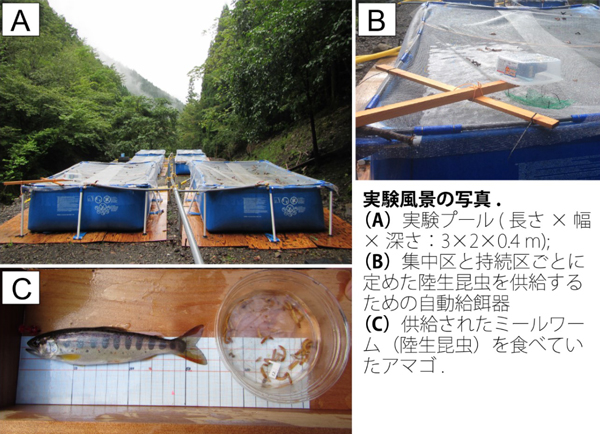

実験期間を通して、約2週間ごとに1回、自動給餌機のメンテナンスとミールワームの追加を行った。

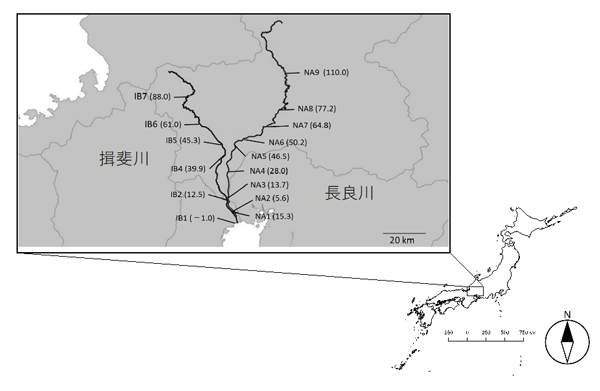

予測を検証するために、和歌山県の有田川流域上流の自然河川 (2河川) において、陸生昆虫 (ミールワーム) を自動給餌機 (図3) で人為的に供給するSubsidy区間と、陸生昆虫を供給しないControl区間を設ける大規模な野外操作実験を実施しました。予備調査から、調査地周辺では、河畔林が落葉広葉樹林からスギ人工林に改変されており、河川への陸生昆虫供給量が非常に低い (≈ 10 mg・m-2・day-1) ことがわかっていました。そこで、Subsidy区間では、自然林に囲まれた森で観測されている陸生昆虫供給量 (≈ 100 mg・m-2・day-1) を実験的に再現しました (図3)。各河川区間には、降海型と河川残留型の両方が出現することのわかっている2つの養魚場由来のアマゴ稚魚を6月下旬に放流し、同じ年の10−11月に体長とスモルト化率を調べました。

野外操作実験の結果、Subsidy区間のアマゴ稚魚は、Control区間のアマゴ稚魚に比べて、日成長率が平均で約50%高くなっていました。その結果、Subsidy区間のアマゴ稚魚は、Control区間のアマゴ稚魚と比べて、高い頻度でスモルト化になる閾値サイズを超えていました (図4)。最終的に、Subsidy区間では、19-55%のメスがスモルト化しました (図5)。一方で、Control区間では、0-14%のメスしかスモルト化しませんでした (図5)。オスは全実験区間で、計5個体しかスモルト化しませんでしたが、これはメスの方が降海型になりやすいというサケ科魚類に一般にみられる現象を支持する結果です。

本研究は、森が育む陸生昆虫が、川に暮らすアマゴ稚魚の夏場の成長率を後押しし、結果としてサツキマス (降海型) になる個体を増やす効果があることを初めて実証しました。これは、生態系のつながりが、生物の生き方の多様性 (=川と海を回遊する移住行動の多様性) を維持することを解明した先駆的な研究成果です。

Hat-Tのオスではスモルト化個体が認められなかったため、閾値体サイズが示されていない。

[注) 閾値体サイズ:50%の個体がスモルト化するサイズ]

波及効果、今後の予定

地球規模で進行する気候変動や大規模な土地改変は、複数の生態系をつなぐ生物の移動量や季節性を大きく変化させてしまうと危惧されています。本研究の成果は、こうした生態系のつながりの変容によって、野生動植物の生き方の多様性が損なわれ、ひいては個体数 (生物資源) の安定的な維持や将来の環境変動に対する適応可能性に大きな負の影響をもたらすことを示唆します。

降海型サケ科魚類の保全・資源管理では従来、河川内環境の整備や川と海の連続性回復により、海から帰ってくる親魚の数を維持・回復することに努力が費やされています。一方、本研究は、自然本来の陸生昆虫供給能を有する森を維持することで、降海型になろうとする魚の数を大きく底上げできる可能性を示しました。今後の課題として、サケ科魚類の生き方の多様性を損ないにくい森林管理の在り方 (人工林率・樹種構成・伐採方法/頻度等) を具体的に模索するような研究展開が期待されます。

研究プロジェクトについて

- 旭硝子財団 サステイナブルな未来への研究助成(環境フィールド研究分野)(2019年度)

- 河川財団 河川基金(2021年度)

- 藤原ナチュラルヒストリー振興財団 学術研究助成(2021−2022年)

用語解説

- 1生活史

- 生物の個体が生まれてから成長・繁殖をして死亡するまでの一連の過程。

- 2スモルト化

- サケ科魚類において、海(または湖)に下る事を決めた個体に現れる体形・体色・生理状態の変化。肥満度が低くなってスレンダーに、体側が銀白色に、尾ビレ・背ビレの先端が黒色になる。

研究者のコメント

サケ科の降海型の回復について、海と川の繋がりの維持という従来の視点に加え、森と川の繋がりの維持・回復という新たな視点を提供でき、嬉しく思います。(田中達也 研究当時、博士前期課程2年)

本研究の成果は、サケ科魚類のみならず、回遊性生物の保全の在り方を考える上で有用になると期待しています。今後は森と川のつながりの下で、アマゴ稚魚の生き方に影響を及ぼす要因をより詳しく調べていきたいと考えています。(上田るい 研究当時、博士後期課程3年)

研究を通して、森の中の川を泳ぐアマゴたちが一大決心をして海へいく姿を想像できるようになりました。野生生物が本来の生きざまを選択できる生態系の回復を目指していきたいです。(佐藤拓哉)

論文情報

- タイトル

- “Seasonal ecosystem linkages contribute to the maintenance of migratory polymorphism in a salmonid population”

- DOI

- 10.1098/rspb.2023.0126

- 著者

- Tatsuya Tanaka, Rui Ueda and Takuya Sato

- 掲載誌

- Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences