神戸大学大学院医学研究科立証検査医学分野の長尾学特命准教授、篠原正和教授(分子疫学分野併任)、静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府栄養生理学研究室の細岡哲也准教授らの研究グループは、糖尿病による心臓病(糖尿病性心筋症)の発症にアミノ酸の代謝が関与していることを明らかにしました。

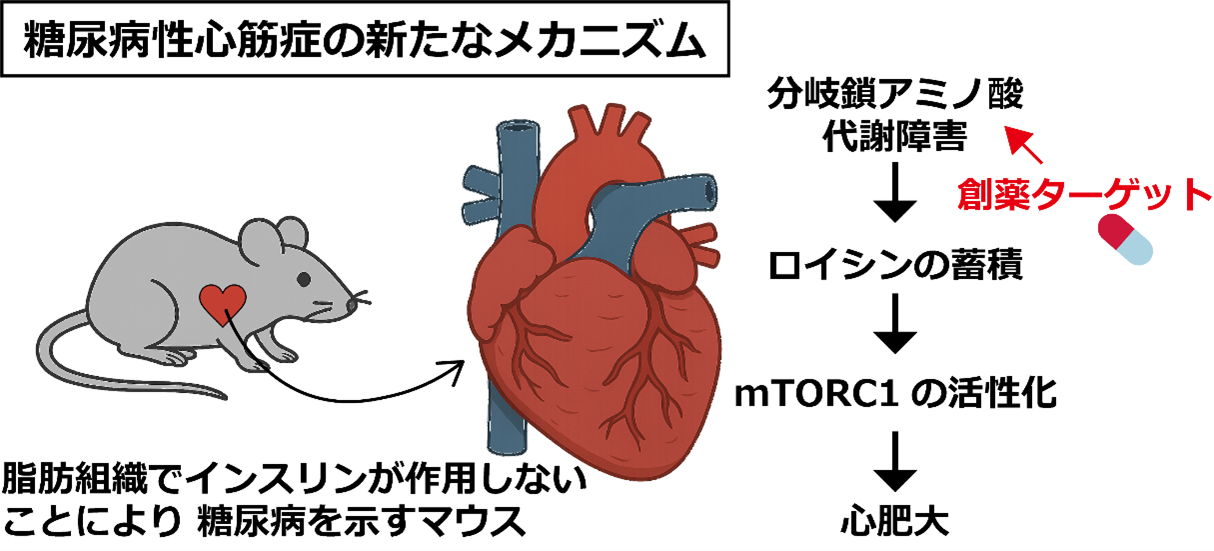

糖尿病では、血糖コントロールの異常だけでなく、心臓の働きが低下する「糖尿病性心筋症」が問題となっています。本研究では、脂肪組織でインスリンが作用しないことによって糖尿病を示すマウスを用いて、心臓での分岐鎖アミノ酸代謝の異常を解析しました。その結果、心臓で分岐鎖アミノ酸が異常に蓄積し、特にロイシンの増加がmTORC1という分子経路を活性化して心肥大を引き起こすことを明らかにしました。このマウスは人の糖尿病性心筋症とよく似た特徴を示しており、本研究結果は糖尿病に伴う心不全の新たな治療法開発につながることが期待されます。

この研究成果は2025年4月16日に英国科学雑誌『Cardiovascular Diabetology』に掲載されました。

ポイント

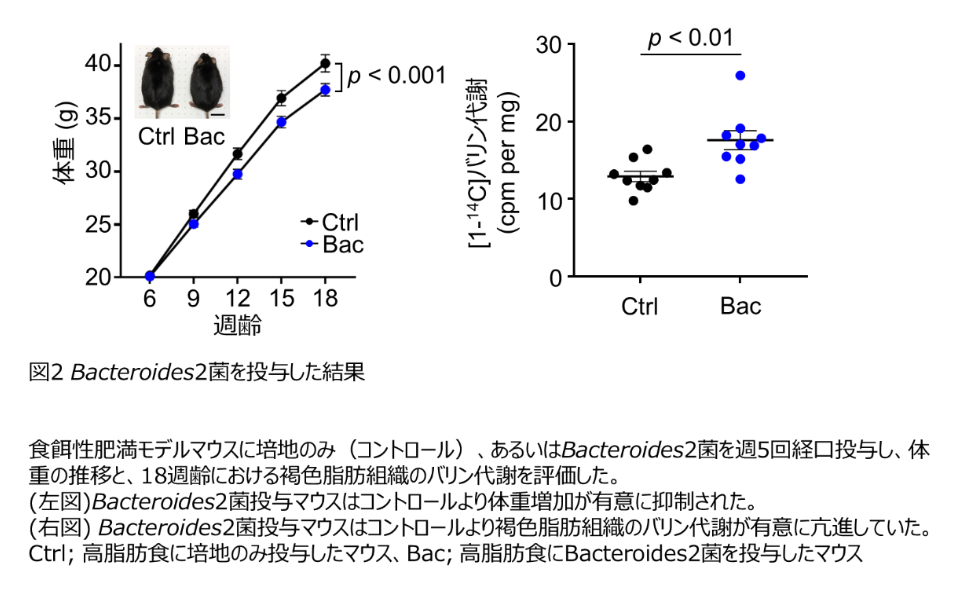

- 脂肪組織でインスリンが作用せず高血糖を示すマウスにおいて、自然に心肥大が発症し、心臓での分岐鎖アミノ酸代謝が障害されていることを明らかにした。

- 心臓に蓄積した分岐鎖アミノ酸の一種であるロイシンが、mTORC1と呼ばれるタンパク質複合体のシグナル経路を活性化させ、心肥大を引き起こすという新たな病態メカニズムを解明した。

- 分岐鎖アミノ酸の代謝を活性化する薬剤の効果検証により、分岐鎖アミノ酸やmTORC1シグナル経路が、糖尿病に伴う心不全に対する新たな治療標的となる可能性を示した。

研究の背景

糖尿病は、単なる血糖異常だけでなく、心不全のリスクを著しく高めることが知られています。特に「糖尿病性心筋症」は、冠動脈疾患や高血圧といった他の心疾患を伴わずに心不全を引き起こす病態であり、日本を含む先進国では、高齢化や糖尿病患者の増加とともに、今後ますますの増加が懸念されています。一方、近年の研究により、心不全患者では心筋での「分岐鎖アミノ酸 (注1)」代謝が障害され、それが異常に蓄積することが示唆されてきました。分岐鎖アミノ酸の蓄積は、心臓の代謝バランスを崩し、心機能低下や心肥大を引き起こす可能性が指摘されています。しかし、糖尿病性心筋症における心臓の分岐鎖アミノ酸代謝異常の実態や、それが病態にどう関与するかについては、これまで明確な証拠が得られていませんでした。このため本研究では、脂肪細胞のインスリンシグナル異常により自然に糖尿病性心筋症様の変化を起こす新たなマウスモデルを用いて、心臓における分岐鎖アミノ酸代謝の変化と心不全発症メカニズムを解明することを目指しました。

研究の内容

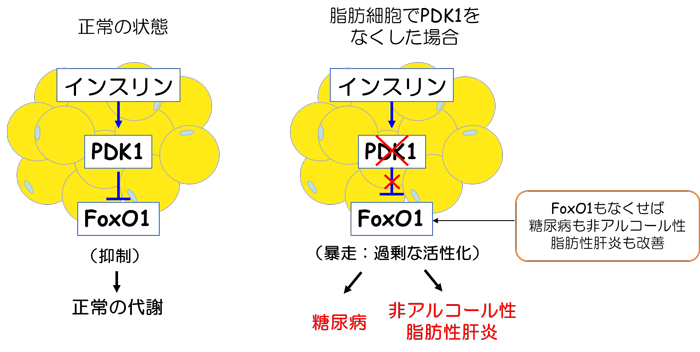

本研究では、インスリンの働きを伝えるタンパク質PDK1を脂肪細胞で欠失させることにより脂肪組織でインスリンが作用しないマウスを用いて解析を行いました。このマウスでは、高血糖に加えて、特別な食餌や外的心臓負荷を与えなくても自然に心肥大が発症し、心臓におけるインスリン抵抗性(注2)と分岐鎖アミノ酸代謝の障害が確認されました。特に、分岐鎖アミノ酸の一種であるロイシンが心筋内に蓄積し、細胞成長を制御するmTORC1シグナル経路を異常に活性化させることで、心肥大を引き起こすことが明らかになりました。さらに、分岐鎖アミノ酸の代謝を促進する薬剤を投与したところ、心臓組織のロイシン濃度が低下し、mTORC1活性と心肥大がともに改善することが確認されました。これらの結果により、糖尿病性心筋症における新たな発症メカニズムとして「分岐鎖アミノ酸代謝障害—mTORC1活性化—心肥大」という一連の流れが実証されました。

今後の展開

本研究により、糖尿病性心筋症における心不全発症メカニズムに「分岐鎖アミノ酸代謝異常」という新たな視点が加わりました。今後は、分岐鎖アミノ酸代謝やmTORC1シグナル経路を標的とした治療法の開発が期待されます。特に、既存の糖尿病治療薬とは異なる作用機序をもつ新たな心不全治療薬の創出につながる可能性があります。また、PDK1を脂肪細胞で欠失させたマウスは、糖尿病に伴う心臓病の病態解析や創薬研究における有用な前臨床モデルとして活用されることが期待されます。これにより、糖尿病患者の生命予後や生活の質の向上に貢献することが期待されます。

用語解説

(注1) 分岐鎖アミノ酸

バリン、ロイシン、イソロイシンという3種類のアミノ酸の総称であり、筋肉のエネルギー源となったり、タンパク質合成を促進したりする重要な栄養素。通常は適切に代謝されるが、代謝障害が起こると体内に蓄積し、代謝異常や心機能への悪影響を引き起こすことが近年注目されている。

(注2) インスリン抵抗性

インスリンは血糖値を下げる働きをもつホルモンだが、インスリン抵抗性とは、体の細胞がインスリンに対して反応しにくくなる状態を指す。このため血糖値が正常に下がらず、高血糖や糖尿病の原因となる。

謝辞

本研究は、ひょうご科学技術協会、先進医薬研究振興財団、上原記念生命科学財団、MSD生命科学財団、持田記念医学薬学振興財団、日本糖尿病財団、ノボノルディスクファーマ株式会社、文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C)(22K08205)、および若手研究(20K17081)の助成を受けて実施されました。

論文情報

タイトル

“Impaired cardiac branched-chain amino acid metabolism in a novel model of diabetic cardiomyopathy”

DOI

10.1186/s12933-025-02725-5

著者

Junko Asakura1, Manabu Nagao2*, Masakazu Shinohara3, 4, Tetsuya Hosooka5, 6, Naoya Kuwahara1, Makoto Nishimori3, Hidekazu Tanaka1, Seimi Satomi-Kobayashi1, Sho Matsui7, Tsutomu Sasaki7, Tadahiro Kitamura8, Hiromasa Otake1, Tatsuro Ishida1, 9, Wataru Ogawa6, Ken-Ichi Hirata1, 2, Ryuji Toh2.

- 神戸大学大学院医学研究科 循環器内科学分野

- 神戸大学大学院医学研究科 立証検査医学分野

- 神戸大学大学院医学研究科 分子疫学分野

- 神戸大学大学院医学研究科 質量分析統合センター

- 静岡県立大学大学院 薬食生命科学総合学府栄養生理学研究室

- 神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学分野

- 京都大学大学院 農学研究科 食品生物科学専攻 栄養化学分野

- 群馬大学 生体調節研究所 代謝シグナル研究展開センター

- 神戸大学大学院保健学研究科 実践看護学分野

*責任著者

掲載誌

Cardiovascular Diabetology