大学の研究・学知は、果たして人の幸福に役に立ってきたのか。神戸大学に創設されたウェルビーイング推進本部の副本部長を2年余り務める中で、自問自答を繰り返してきた。医師の一人として研究、患者を診断・治療する中で、患者のウェルビーイングについても思いを巡らせた。また、兵庫県内の自治体と連携した社会貢献の一環として、地域医療へのボランティア活動も展開している。2025年3月まで医学部附属地域医療活性化センター長も兼務していた保健学研究科長・石田達郎教授に、本学におけるウェルビーイング推進の現状と展望、研究・医療の現場における考え方について聞いた。

日本人の幸福感の低さに大学は何ができるか

ウェルビーイング推進本部の活動に携わってきましたが、「ウェルビーイング」をどう考えていますか。人は、幸せになったのでしょうか。

石田教授:

医学に限らず、どの学部の大学教員も、世の中のため、社会のため、人のために役立ちたい、社会に貢献したいと思って研究を進めていると思います。ところが、実際に人が幸せになったのかどうかを問うと、なぜか日本人の幸福度指数や公平感に関するデータは、世界と比べてもとても低い。日本は今でも世界第4位の経済大国で、教育水準も高く、健康保険や年金など社会保障制度もそれなりに充実しているにも関わらず、それらが十分に整備されていない海外の国よりも、国民の幸福度が低いようです。自己肯定感が低いというよりも、むしろ自己否定感が強いと感じます。

これって、なぜだろう?大学で行っている我々の研究は、本当に人のためになっていたのだろうか。私たち日本人は、一体何を求めているのか、どこへ向かおうとしているのか。そういう原点から、ウェルビーイング推進本部の議論を始めました。

大学教員にとって、優れた論文業績、優れた発見はもちろん大事ですが、私は、神戸という地で教育・研究をしている神戸大学は、地域にとって必要とされる大学にならなければならないと感じています。そのためには、神戸大学で蓄積された知見、研究成果、活動が社会実装され、社会の中で生かされるとともに、地域を活性化するという視点が大事です。ウェルビーイング推進本部やウェルビーイング先端研究センターの創設は、これまで各研究室、各教員単位でやってきた活動を一度リセットして見つめ直し、学内全体を「ウェルビーイング」というキーワードで横櫛を刺すような研究、活動、教育を進める機会だと考えています。

平均的でなく、患者に寄り添った医療

専門である「医療におけるウェルビーイング」をどのように考えますか。

石田教授:

私は医師として、これまで命を助けること、病気を治すこと、平均寿命を延ばすことを考えてきたわけですが、それが本当に人の幸せのゴールなのか、医師の一人として自問自答しています。例えば、手術や治療は成功したけれども、患者に元気が戻らず、長く不自由な生活が続くなど、いわゆる「健康寿命」との差が問題となっています。時代とともに、医療はもっと患者に寄り添うべきであると考えられ、その方向に変化してきました。○○科的に治すという専門的な独善性に偏る発想ではいけない。患者の日常生活を含めて理解し、精神的・肉体的な苦痛を取り、不自由さを取り除くような医療に結びつくような研究を、私たち大学が発信・提言していかなければならないと考えています。

人にとって一番いいのは、「病気がない」という状態です。その状態を達成するには、まずは「予防」が大切でしょう。しっかり予防をすることによって、最終的に健康寿命を延伸することが理想的なゴールです。しかし、予防と言っても多種多様な考え方があり、個人によって必要なものが違います。私の専門は循環器です。たとえば、10年ほど前は、メタボが体に悪い、コレステロールが悪い、糖尿が悪い、高血圧が悪いとされ、「太ってはいけない」「脂ものを控えよう」「肉よりも魚を食べましょう」と全員に対して指導していました。

しかし、現在はさらに高齢化が進み、痩せて体力の落ちた高齢者が増えています。加齢に伴い心身の活力が低下する「フレイル」、加齢などを原因に筋肉量が減少する疾患「サルコペニア」と言われる状態になる人が多く見られます。高齢者には骨折、認知症、感染症を防ぐため栄養状態を良くして体力や免疫力を上げるような予防が必要で、その人に応じた指導を行うことが求められ、それは若い人たちに対するメタボ対策的な予防とは異なります。つまり画一的な指導ではなく、人それぞれに合ったきめ細やかな指導が求められる時代です。大学が、そのための具体的方法を明らかにし、効果も検証する。健康寿命を延ばすうえで、とても大事なことです。

これは、かつて塩分・コレステロール摂取量などについて、日本人の平均値から、国民全体に同じことを指導してきた反省に立った考えです。国民全体の平均的な数値を上げ下げするだけでなく、個人における予防と健康状態を考えなければなりません。人に応じて個々にきめ細やかな対策を提供して健康を達成・維持する、まさしく、ウェルビーイングの考え方です。

医療資源の地産地消、医学部進学3割増

個人的に「医学部へ行こうプロジェクト」という地域貢献活動を展開しています。どんな活動ですか。

石田教授:

現代社会では医師不足、医師偏在による地域医療崩壊が深刻な問題になっています。多くの対策が講じられていますが、一向に解決しないばかりか、さらに状況は悪化しています。私は「地域枠」という兵庫県が推進する養成医師制度に携わっています。都市部の若い医師に奨学金を支給し、卒業後何年間か地方の病院に勤務してもらう制度です。しかし、一定期間勤務すれば貸与金額の返済が免除され、それを機に地方を離れる人が多いので、根本的な医師不足の解消にはなりませんでした。

それであれば、地元出身者が地元の病院で医師や医療従事者になるのが、最も理想的です。地元に住み続けてくれるので、人口減少対策や地域振興にもつながります。ところが、医療系学部入学者は都市部の進学校卒業生が多いのが現状で、地方の公立高校生にとって医学部進学はハードルの高いものでした。

2019年から兵庫県教育委員会と連携して「兵庫県内の医療過疎地域の高校生を対象にした医療系人材育成促進事業」を展開しています。対象は医師のみならず、看護師やテラピストなどを含む医療従事者に拡大しました。この活動は、「医学部(医学科・保健学科)へ行こうプロジェクト」と呼ばれ、今では県内の豊岡、洲本、三田の3市で展開し、医療従事者の地産地消にもつながっています。

具体的には、高校で出張講座を開いたり、医療問題(例えば「尊厳死・安楽死」など)をテーマにした医療系のディベートを行ったりしています。また、医学部に関心のある高校生に来学してもらい、インスリン測定、エコーなどの医学実験や診療の体験をし、医療への関心を高めてもらっています。

豊岡、洲本高校では、プロジェクト開始3年ほどで医療系学部の進学率が30%程度増える効果が出ました。最初に参加してくれた生徒が、地元の病院に戻りつつあるところまで成果が上がっています。医療職種をモデルにした人口減少対策、地域活性化につながっていると考えます。

豊岡市では、公立豊岡病院が中心となって、医学部に入った地元の学生を対象として、奨学金を作り、地元の病院での就職を呼びかけるようなセミナーを開催し、アピールにも力を入れてもらっています。今後はこの状態を発展させ、医学部に入った学生を地域全体でしっかりフォローアップすることが大切です。5年、10年先を見据え、医学部への進学率を維持し、地元出身者が地元の病院で医療従事者となる好循環を起こしたいですね。

健康に老いる それが私たちの幸せ

今研究しているテーマについてお話ください。

石田教授:

私はもともと循環器系が専門で、「健康に老いる」を究極のテーマにしています。研究室では、循環器領域の新たな病気を見つけ、新しい診断法・治療法を開発してきました。

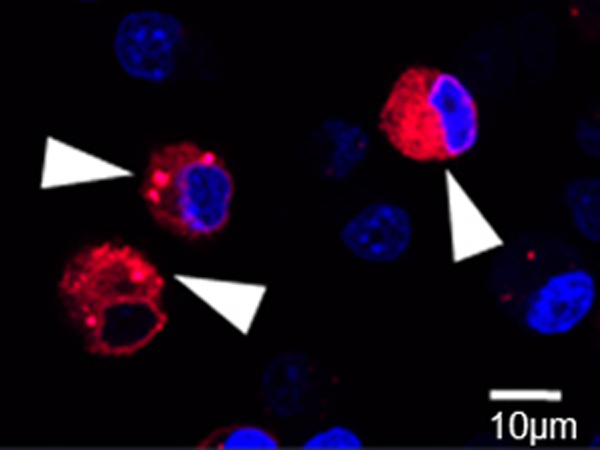

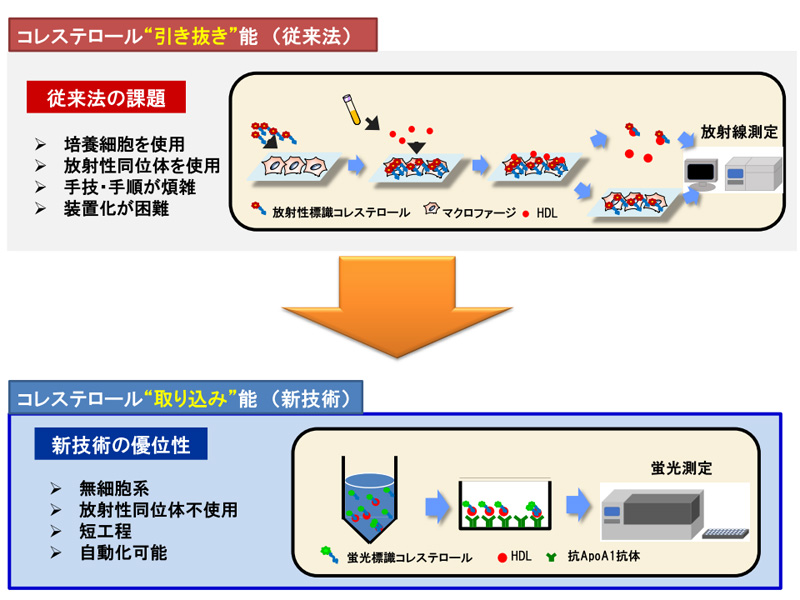

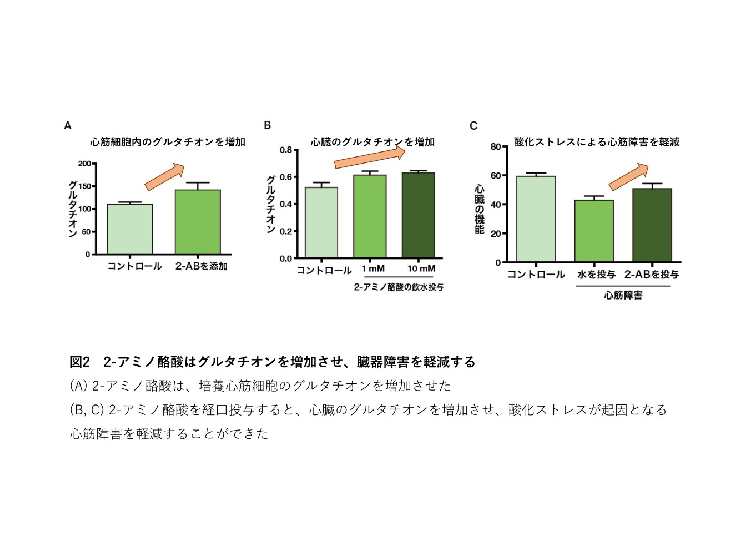

一例を挙げますと、善玉コレステロール(HDL)は血液中で量が測れるものです。しかし、「善玉コレステロールが高い」と言っても、量が多い場合と、善玉としての質が高い場合があります。現在、善玉の質を表す「善玉度」を測る方法を、医療系の企業と共同開発しています。「善玉度」に影響を及ぼす薬や生活習慣を調べる研究を進めています。「善玉度」の測定法が自動化し簡単に測定できるようになれば、喫煙や運動、薬剤が善玉コレステロールの質と量にどう影響するかが分かります。さらに、善玉度が上がれば、動脈硬化になりにくくなるのかなど長期的な効果を明らかにすることも可能になります。そういう使い方を診療の現場で想定しています。

また、県立淡路医療センターでは、慢性心不全患者の実態調査の共同研究を進めています。地元の住民は島外への移動が少ないため、患者個人が治療後どうなったのかを追跡調査、フォローアップすることが可能です。2020年ごろから研究を始め、10年間の縦断的研究です。患者の血液サンプルを使って、血液中の脂肪データ、善玉コレステロールなどを測定し、心不全と影響する生活習慣などを追跡しています。島内の全域で心不全に影響する因子を明らかにし、そのデータを住民にフィードバックして予防、再発予防、リハビリなどに役立てることを考えています。研究から判明したことは、淡路だけでなく、多くの地域で情報発信して、社会全体で健康な人を増やしたいと思います。

新研究科で幸福のマインドを育みたい

今後のウェルビーイング推進本部をどう展望していますか。

石田教授:

推進本部の役割は、先端研究センターの研究を支援するばかりなく、教育の充実と地域貢献の充実が課題になっています。教育面では、保健学研究科で2024年度から、ウェルビーイングの教育プログラムを始めています。26年度にはさらに科目を増加し、保健学と人間発達環境学を中心に、他研究科の学生にも受講してもらえるよう検討を進めます。また、地域連携部門をさらに充実させ、地域社会とのつながりを活発化させたいと思います。さらに、一般企業や行政機関との連携や共同研究を進めることにも力を入れています。先端研究センターの研究成果が出た際には、地域に社会実装できるよう橋渡しをするのに力を入れたいと思います。これは大学全体のプロジェクトですので、大きな実績を出せるように今が正念場です。

この2年間の活動で、大学内の意識は変わりましたか。

石田教授:

ウェルビーイング推進本部が立ち上がった2年前は、大学教員ですら、「ウェルビーイングって何?」という反応でした。しかし、世の中も徐々に変わって、メディアでも頻繁に取り上げられ、企業の中にも浸透してきました。そういう社会的な変化も手伝って、「ウェルビーイングは大事なのではないか」という雰囲気が、教員の中にも広がり、今では学内での認知が進んでいると実感しています。

しかし、ウェルビーイング研究を進めるうえで、神戸大学はキャンパスがあちこちに散らばっている現状が大きなネックになっていると感じました。神戸大学には熱意があり優秀な研究者がたくさんいます。よく似た分野の研究を、それぞれの研究科でやっている場合も見受けられます。推進本部や先端研究センターが、地理的に離れている研究者同士の橋渡しをするために、この2年間で交流会を何度も開催しました。実際に成果が出るのには時間がかかりますが、これからも異分野共創を進めて、加速度的に実績を出したいと思っています。

本学は2026年に大学院の「医学研究科」と「保健学研究科」を統合します。新たな研究科「医学系研究科」では、公衆衛生学的な発想、ウェルビーイングのマインドを学生や教員の間に浸透させていきたいと思います。もともとウェルビーイングに関わる仕事をしている二つの研究科を有機的につなげて、学生・教員の意識を少しウェルビーイング寄りに変えていきたい。病気を治すだけでなく、患者さんを幸せにし、社会に貢献する医療を目指したいと思います。そのためには、医学、保健学、介護に携わる教職員が、一丸となって連携し、ウェルビーイングの視点から医療と医学を考え続ける意識改革が必要です。その成果を社会に還元することで、「地域にとって、なくてはならない神戸大学」にするのが私の夢です。

石田達郎教授 略歴

1990年3月、神戸大学医学部卒。1998年神戸大学大学院医学研究科博士課程修了、博士(医学)。1999年6月、スタンフォード大学医学部研究員、2002年7月、神戸大学大学院医学系研究科医学研究員、2005年7月、神戸大学大学院医学系研究科助手、2007年4月、助教、2009年8月、神戸大学医学部附属病院講師、2010年1月、准教授、2014年4月、神戸大学大学院医学研究科特命教授、2022年4月、神戸大学大学院保健学研究科教授、2025年4月、研究科長。