5月に開かれたG7広島サミット (主要7カ国首脳会議) は、ウクライナのゼレンスキー大統領が参加し、世界的な注目を集めた。しかし、岸田文雄首相が目指した「核兵器のない世界」への具体的な道筋は示されず、成果に対する評価は分かれた。このサミットの開催意義は何だったのか。サミット後の世界の行方を含め、法学研究科の簑原俊洋教授 (日米関係、国際政治、安全保障) に聞いた。

被爆地・広島で開催されたG7サミット。振り返って、どう評価していますか。

簑原教授:

まず「ねじれ」を感じました。広島選出の政治家として、岸田首相は「核兵器のない世界」への決意を示しましたが、一方で、日本はアメリカの核の傘に守られています。いざというときにはアメリカの核に頼るのに、他国に対して核軍縮を訴えるのは説得力に欠けます。

ほかにも、さまざまなねじれが目につきました。ウクライナのゼレンスキー大統領は昨年、米議会での演説で、ロシアの侵攻を日本による真珠湾攻撃になぞらえて語りました。戦争の被害者であるウクライナの大統領が、かつての戦争の加害者である日本に来たわけです。日本は原爆を投下されたことによって被害者になりましたが、同時に加害者でもあります。しかし、その事実はあいまいにされている。日本では、太平洋戦争の歴史をトータルで捉えようとしておらず、歴史のつまみ食いをすることによって全体の整合性が担保できなくなっていると感じました。

歴史に学び、日本の現状を直視する

「核軍縮に関する成果はなかった」という失望の声があります。

簑原教授:

「核なき世界」を求める声は、目指すべき理想として当然理解できます。ただ、今の世界を生きるうえでは、あまりにも非現実的すぎるように思います。世界の現状を俯瞰 (ふかん) して見ると、「すぐに核をなくす」という段階にはまったく至っていない。それは、多くの国にとって「国家の命」の存続、つまり譲歩できない国益に関わることだからです。

パクス (「平和」の意) の概念を考えてみる必要があります。パクスとは、戦争がない状態ではなく、圧倒的な力が存在することによって平和が作られているということです。圧倒的な存在が弱くなると、動乱の時代になります。例えば、鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府の時代は国内的なパクスといえます。しかし、その時代が終わると国内情勢は一気に不安定化し、戦争が頻発した。世界史をみてもそうです。スペイン、イギリスそれぞれが圧倒的な存在感を誇ったことにより、それぞれの時代にパクスがありました。

1945年8月以降はいうまでもなく、超大国アメリカの時代 (パクス・アメリカーナ) が到来しました。しかし、2016年のトランプ大統領の誕生はアメリカという国家が持つ病理の症状であり、アメリカはもはや健全ではなくなってきている。国内の著しい分断により、アメリカによるパクスは現在、明らかに揺らいでいます。

そういう文脈でとらえると、ロシアのウクライナ侵攻は突然のできごとではありません。歴史は韻を踏む、といわれます。日本では、欧州の遠い地の戦争だと思っている人も多いかもしれませんが、戦争が拡大する可能性はゼロではない。1930年代後半、日本が欧州情勢に影響され、南進政策を進めていった歴史を見れば一目瞭然です。以前は日独が連携したように、今は中ロが連携しています。つまり、欧州とアジアは繋がっているのです。

ロシアのプーチン大統領は、追い込まれれば、より過激な手段を使うでしょう。この戦争に負ければ、自らの将来はないわけですから。中国の立場からしても、ロシアの負けは自国の孤立につながり、許されないことです。なので、すでに弾薬用としてロシアへの無煙火薬の提供が指摘されていますが、今後は実際の弾薬を提供するなど、支援を拡大していったとしても何ら不思議ではありません。

岸田首相が掲げる「核兵器なき世界」は、広島選出の政治家としてのレトリック (技巧表現) でしょうが、それだけを訴えてもリアリティーがない。日本が置かれている安全保障の状況は極めて厳しいという現実を、国民ももっと理解する必要があると思います。

ゼレンスキー大統領の来日によって、ほかのテーマに焦点が当たらず、ウクライナ一色になってしまったという意見も聞かれました。

簑原教授:

今の状況で、ウクライナ情勢が主要課題にならないサミットは、かえっておかしいと思います。ウクライナの戦争は、価値観をめぐる戦争といえます。ロシアは「武力によって現状変更をしない」という基本中の基本である原則を破りました。ウクライナは、我々が重んじている民主主義、自由主義、法の支配という原則を守るために戦っています。

日本がもしウクライナと同じ立場になれば、世界に対して「何でもいいから支援してほしい」と訴えるに違いありません。今回、日本が主催するG7サミットであっただけに、日本はもう少し大胆な援助のパッケージを示してもよかったのではないでしょうか。もはや自衛隊が使用しない装備品をアメリカに「廃棄」してもらうとの大義名分などを用いて、ウクライナに提供する方法はきっとあるはずです。

日本は「ロシアが現状変更に成功した」という戦後世界の出現を決して望んではいないはずです。ロシアに対する日本の制裁も、以前より強化されていますが、十分とはいえません。戦後のロシアとの関係ではなく、いかにしてウクライナの独立を担保するかに重点が置かれるべきだと思います。明日は我が身かもしれませんので。

「BIIST」に目を向けた能動的外交を

日本の外交方策として、どのような道がありますか。

簑原教授:

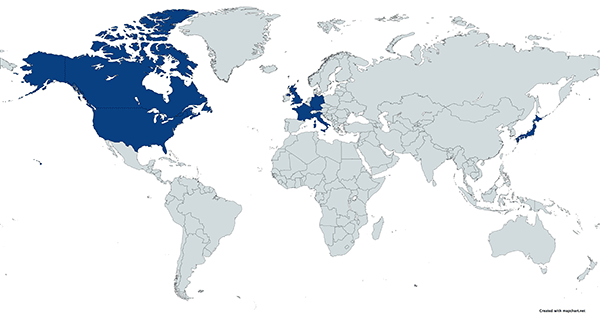

わたしは「BIIST (ビースト)」への対応を重視すべきだと言っています。ブラジル、インド、インドネシア、南アフリカ、トルコの頭文字です。日本はこれらの国々とある程度のパイプを持ちますので、さまざまなチャンネルを使って外交力を発揮すべきです。また、どの国も白人主体の国家ではありません。アメリカは時として自国の崇高な理念を上から目線で訴えますが、傲慢ではない日本は独自の方法でより説得力を発揮できると思います。BIISTが親ロシア政策を継続する限り、経済制裁の効果は限定的なものにしかなりませんし、何よりもロシアは孤立を感じません。

G7サミットでは、日米韓のリーダーが肩を並べたことを評価しています。この度のサミットでの主要テーマではなかったものの、この3カ国の連携は今後益々重要になります。現在、クアッド (日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国が安全保障などを協議する枠組み) がありますが、コロナワクチンの配分や地球温暖化問題も範疇 (はんちゅう) にあるため、安全保障が中心に据えられた枠組みではありません。くわえて、インドは反中であるものの、親ロですので、日米豪と同床異夢であるのは否めません。距離の問題もあります。インドとオーストラリアは日本の周辺国ではありません。

そこで、わたしが訴えるのは日米韓台の半導体協力枠組みである「チップ4 (Chip4)」の安全保障版です。わたしはこれを「インナークアッド (Inner Quad)」と呼んでいます。それぞれの関係が複雑で、時間と努力は必要だと思いますが、日韓関係は好転しています。これらの国や地域は日本から近く、それなりの軍事力を擁しています。だからこそ、4カ国の安全保障での連携が強化されれば相当な抑止効果が生まれるのは必至です。

日本という国は、歴史的にみて能動的に対応することがとても苦手です。政治の場での国益を見据えたダイナミックな議論もありません。「台湾有事は日本有事」と声高に叫んでも、具体的な方策を考えない上に、実際に日本は何ができるのかも深く考えない。ただのスローガンで終わり、といういつものパターンを変えなければなりません。

G7サミットでは、アジア・アフリカなどの新興国や途上国「グローバルサウス」との協調も焦点となり、筆頭格とされるインドも参加しました。成果はあったと考えますか。

簑原教授:

メディアは「グローバルサウス」を好んで使いますが、その中には実にさまざまな国が含まれています。経済的に発展した国から途上国まであり、地理的にも南半球とは限りません。一つのまとまりのように捉えて連携を強調するのは無理があります。「グローバルサウス」という言葉が定着することにより、これらの国家同士で疑似的な連帯感が生まれてしまうことを危惧します。

ASEAN (東南アジア諸国連合) を例にとっても、海洋国家と内陸の国があり、海を持つ国である海洋ASEANの方が中国の脅威を深刻に感じています。「グローバルサウス」はその枠組みよりさらに大きい。そこに含まれる個々の国家の違いをより意識し、一括りにしてしまうのは回避すべきです。肝要なのは、日本と志を同じくする国への積極的なアプローチだと思います。

10年先を見据え、世界を俯瞰する必要性

G7の影響力低下を指摘する声もあります。今後も、存在価値はあるのでしょうか。

簑原教授:

国連の安全保障理事会がまったく機能していないため、G7の役割は大きいと思います。逆に以前G7より注目されがちだったG20は、メンバー国が多すぎてまとまりを欠くようになりました。我々が直面しているのは、ロシアという大国が当事者となっている戦争であるがゆえに、G7は自国の狭い国益よりも自由主義世界の今後を考え、よりよい戦後世界の構築を目指して動いていくと思います。また来年のアメリカ大統領選挙で万一トランプ氏が勝利することがあれば、6カ国が力を合わせてアメリカを繋ぎ留めなければなりません。アメリカは孤立主義という、世界に背を向ける選択肢が唯一ある国家ですので。

G7首脳が広島で献花する姿を見て感じたのは「来年はもはやこういう状況ではないかもしれない」といった大きな不安です。平和を願って集った7カ国の首脳が、来年以降、有事に対応するために力強く結束し、民主主義の生存のために肩を並べて戦っている光景が頭をよぎりました。

この理由は、ウクライナ戦争の終わり方がまだ全然見えてこないからです。今後のシナリオは大別して3つあると思います。ウクライナが勝利するか、ロシアが勝利するか、あるいは朝鮮戦争のような中途半端な形で停戦となるか。ウクライナが勝利するシナリオは、ロシアの内部崩壊、アメリカないしNATO (北大西洋条約機構) の介入などが挙げられます。当然、3つのシナリオはそれぞれいくつかの派生シナリオにより細分化できます。大きな変数は中国の動き方です。中国がより直接的に介入すればアメリカが対応する必要が生じ、エスカレーション・ラダーを一気に駆け上ることになります。

私見ですが、この戦争は1917年 (アメリカが第一次世界大戦に参戦した年であり、ロシア革命の年でもある) モデルが鍵を握ると思います。革命による内部崩壊ではなく、アメリカの介入によってしかこの戦争の決着はつかないと思います。今の米世論は、1917年の段階には達していないため、介入は近い状況にありません。しかし、ウクライナ情勢は一気に変わる可能性がありますので、日本もしっかりと対応策を準備しておく必要があります。

6月にNATOの関連会合に参加されたそうですね。NATOが日本にアジア初の連絡事務所を開設する動きもあります。こうした動向を含め、今後の世界情勢をどう見ていますか。

簑原教授:

国というものは、10年単位で見ると大きく変容していることがよく分かります。わたしが大学院生だった1990年代、中国が日本にとって脅威になること、インドが戦略的にも地政学的にも重要な国になることを訴えると、周囲によく笑われました。しかし、中国は2010年、GDPで日本を抜く経済大国になり、インドも旧宗主国イギリスのGDPを抜きました。また、人口では中国をも超えました。米中の対立が深刻化する中で、アメリカにとってインドの戦略的重要性が飛躍的に増したのも明らかです。

30年前は多くの人々はこうした変化を捉えられておらず、日本がいずれ世界のリーダーになると思っていたわけです。現に、わたしのアメリカでの大学時代、政治学や経済学の教授たちは、日本の脅威を訴えていました。わたしは日本がアメリカを抜くはずはないと先生たちによく反論しました。阪神・淡路大震災やオウムサリン事件が起きた1995年を境に、こうした日本脅威論はようやく消えたと思います。

ビジネスの世界と同様に、国際政治でも10年先を見据える必要があります。そのためのツールが歴史です。過去と現在の対話を通じて将来を見渡す。それを踏まえて、わたしは10年後の未来はどうしても明るいシナリオを描くことができません。日本の国力は今よりさらに弱くなっており、何よりアメリカも国内の分断によって国力は漸減しているでしょう。

かつてのアメリカには寛容さがありました。しかし、今はまったく余裕がない。今後さらに内向きになり、世界への関心を失っていく可能性は十分にあります。もしトランプ氏が大統領に返り咲き、「ウクライナの問題は他人事」という姿勢で臨めば、恐ろしい時代が待ち受けていることになります。

欧州と日本は今後、安全保障面でも双方が必要とし合う時代が必ず来ます。互いに手を携え、アメリカに働きかける状況などが考えられます。あるいはアメリカがそっぽを向いた際、欧州と日本の連携は不可避となります。NATOが欧州の安保にアメリカを繋ぎとめておく枠組みで、その北東アジア版が日米同盟なら、NATOと日本をリンクさせることによって、アメリカを2重に絡められます。我々は今、中ロを注視しがちですが、アメリカの動向を追うことも同様に重要です。

当然ですが、欧州のできごとはアジアに影響を及ぼし、アジアのできごとは欧州にも影響を及ぼします。かつて日独伊三国同盟がありましたが、現在は中ロイ (ラン) による三国同盟が出現しています。つまり、アジア、欧州、中東は繋がっていることになります。ならば、ウクライナの問題を欧州の問題と近視眼的にとらえることなく、アメリカの方向性をも含め、世界を俯瞰することが今後益々重要になると思います。なので、わたしはこうしたマクロ的な視点を意識しながら学生に講義しています。

簑原俊洋教授 略歴

| 1992年12月 | カリフォルニア大学デイヴィス校 卒業 (国際関係) |

| 1993年1月 | 米ユニオンバンク勤務 |

| 1996年3月 | 神戸大学 修士 (政治学) |

| 1998年3月 | 神戸大学 博士 (政治学) |

| 1998年4月 | 日本学術振興会 特別研究員 |

| 1999年4月 | 神戸大学法学部 助教授 |

| 2000年4月 | 神戸大学大学院法学研究科 助教授 |

| 2007年4月 | 神戸大学大学院法学研究科 教授 |

| 2016年4月 | KREAB株式会社 シニア・アドバイザー |

| 2019年4月 | 認定NPO法人インド太平洋問題研究所 理事長 |