神戸大学大学院医学研究科シグナル統合学分野の齊藤泰之講師と的崎尚教授らの研究グループは、免疫反応の司令塔と言われている樹状細胞が、SIRPαとCD47という特殊な2つのタンパク質を介して、免疫反応の場として大切とされる脾臓やリンパ節の形成や維持にも重要な役割を果たしていることを明らかにしました。この発見は、今後、新たなリウマチ治療薬の開発に繋がることが期待されます。

この研究成果は、平成29年11月7日に、米国科学誌「米国科学アカデミー紀要 (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America、略称:PNAS) にオンライン掲載されました。

研究の背景

私たちの体を病原体から守っている免疫細胞には自分自身 (自己) と病原体 (非自己) を見分ける仕組みがあり、この仕組みが何らかの原因で破綻すると、免疫細胞が自分自身を攻撃する自己免疫病が発症します。代表的な自己免疫病である関節リウマチ注1)は、手や足の関節の痛みと腫れを来す自己免疫病であり、患者数は国内で約70万人おります。近年、関節リウマチ患者の免疫細胞から作られる炎症物質 (サイトカイン) であるTNF-α注2)がこの病気の発症に重要であると考えられており、TNF-αを標的とした免疫抑制療法 (TNF阻害剤) が関節リウマチや炎症性腸疾患である潰瘍性大腸炎やクローン病注3)に対する新しい治療薬として注目されています。この自己免疫疾患の発症にはTリンパ球注4)や樹状細胞注5)が関与する免疫反応が重要であると考えられております。樹状細胞は名前のように細胞の表面に沢山の触手のような構造を持っており、病原体を取り込んだ未熟な樹状細胞は活性化し、二次リンパ組織注6)と呼ばれる器官に移動し、病原体の情報をTリンパ球に伝達 (指令) します。情報を樹状細胞より受け取ったTリンパ球は他の細胞を活性化したり病原体を直接攻撃することで病原体を排除していきます (獲得免疫反応)。このような役割から樹状細胞は免疫の司令塔とも呼ばれております。

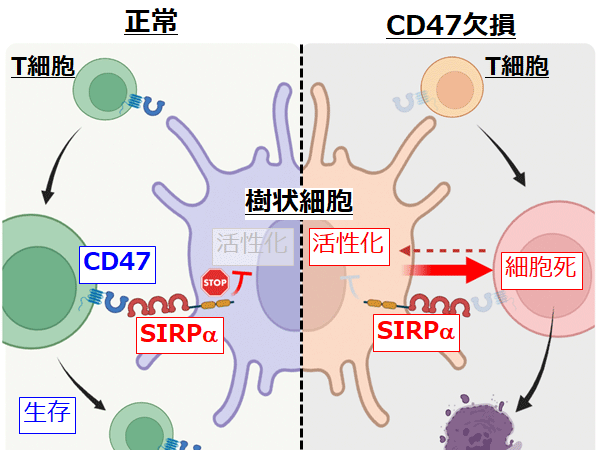

これまでに的崎教授らの研究グループは、樹状細胞の細胞膜に存在するSIRPαと呼ばれるタンパク質を発見し、SIRPαの生理機能を解析する中で、このSIRPαがCD47というタンパク質と結合すること (細胞間の情報のやり取りを担うCD47-SIRPα系を形成) で、樹状細胞の生存を維持する重要な働きを有することを見出していました。さらに、SIRPαを人為的に欠損させた遺伝子改変マウス注7)を用い、関節リウマチの動物モデルを用いて検討したところ、SIRPαがないマウスでは関節の炎症がほとんど見られないことを明らかにしました。このことから、SIRPαが樹状細胞の機能を介して関節リウマチなどの自己免疫病の発症に重要であると考えられましたが、その詳しい機序は不明でした。

研究の成果

今回的崎教授らの研究グループは、免疫反応の場である二次リンパ組織に注目し、体内で最大の二次リンパ組織である脾臓を中心に解析を行いました。二次リンパ組織には、様々な種類の免疫細胞が集まっており、その中で体外から侵入してきた病原体に対して効率よく免疫反応がおこります。さらに、二次リンパ組織には免疫細胞以外にストローマ細胞注8)と呼ばれる間質細胞が存在し、二次リンパ組織全体の構造を支えております。中でもTリンパ球が集まるTリンパ球領域には細網線維芽細胞と呼ばれるストローマ細胞が存在します。このストローマ細胞は樹状細胞やTリンパ球を呼び寄せる働きをもっており、この働きによって、樹状細胞からTリンパ球へ情報を効率よく伝えることが可能となります。このようにストローマ細胞は二次リンパ組織における獲得免疫反応の裏方として非常に重要です。しかしながら、免疫細胞に比べてストローマ細胞についての研究は遅れており、ストローマ細胞がどのように作られ、そして維持されるのか詳しく解明はされておりませんでした。

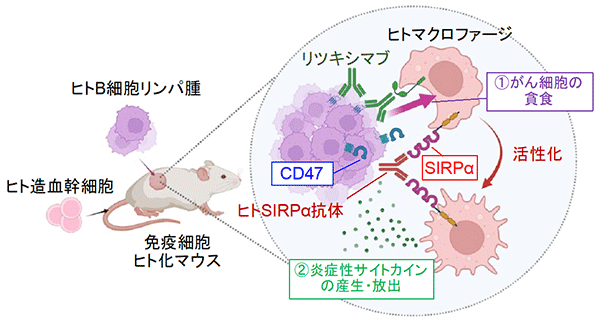

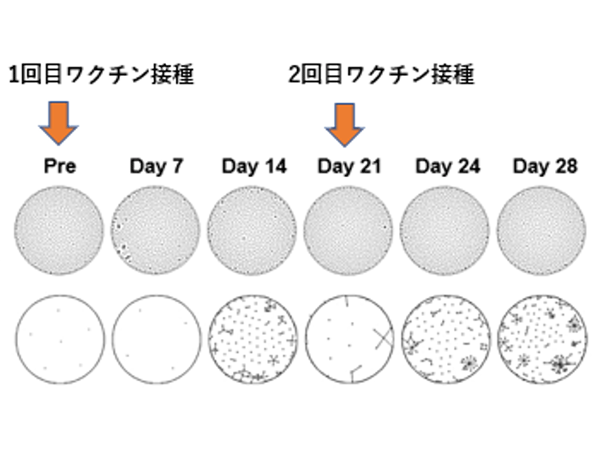

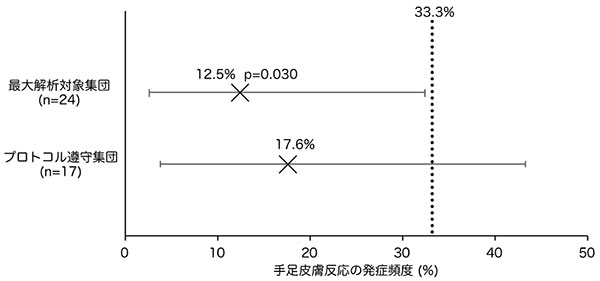

そこで的崎教授らの研究グループは、樹状細胞のみにSIRPα欠損させた遺伝子改変マウス (SIRPαΔDCマウス) を作製しました。このSIRPαΔDCマウスの脾臓中の樹状細胞の数は著しく減っており (図1)、SIRPαは樹状細胞の生存の維持に重要であることが分かりました。続いて、SIRPαΔDCマウス脾臓のストローマ細胞を詳しく調べてみると、Tリンパ球領域のストローマ細胞である細網線維芽細胞の数が少なくなっていることを見出しました (図2)。これらの結果から、樹状細胞に存在するSIRPαは樹状細胞自身、ならびにストローマ細胞の生存の維持に重要であることが考えられました。続いて的崎教授らの研究グループは、どのような因子の作用によって樹状細胞がストローマ細胞の生存の維持に重要であるか調べました。ストローマ細胞細胞の増殖にはTNF-αが重要である可能性が以前より示唆されておりました。そこで正常マウス脾臓より樹状細胞とストローマ細胞を取り出して培養液中で共培養を行い、その培養液中にTNF-αの働きを抑えるTNF阻害剤を加えたところ、ストローマ細胞の増殖が抑えられることを明らかにしました (図3)。さらに的崎教授らの研究グループは、正常マウスの樹状細胞に比べ、SIRPαΔDCマウスの樹状細胞はTNF-αの産生が著しく減少していることを見出しました (図4)。これらの結果より、生体内においてもTNF-αの産生がストローマ細胞の維持に重要あると考えられたため、TNF阻害剤を正常マウスに投与したところ、ストローマ細胞の生存が保たれなくなり、その数が速やかに少なくなることを見出しました (図5)。一方で、的崎教授らの研究グループは、SIRPαの結合相手であるCD47の樹状細胞やストローマ細胞に及ぼす役割にも注目しました。樹状細胞のみにCD47を欠損させたマウス (CD47ΔDCマウス) を新たに作製し、解析を行なったところ、CD47ΔDCマウスではSIRPαΔDCマウスと全く同じように脾臓における樹状細胞ならびにストローマ細胞 (細網線維芽細胞) の減少を認めました (図6)。

以上により、SIRPαは樹状細胞からのTNF-αの産生の制御に重要であり、これによりストローマ細胞の増殖や生存の維持が行われることが分かりました (図7)。上述のように、関節リウマチや潰瘍性大腸炎・クローン病などの自己免疫病では、TNF-αを標的とした免疫抑制療法 (TNF阻害薬) の有効性が示されております。本研究の結果から、TNF阻害薬の新たな作用機序として樹状細胞を介したストローマ細胞の制御が関与している可能性が考えられました。

A. CD47ΔDCマウスにおける脾臓樹状細胞数の減少。B. CD47ΔDCマウスにおける脾臓ストローマ細胞 (細網線維芽細胞) 数の減少

今後の展開

現在、的崎教授らの研究グループはCD47とSIRPαがどのように樹状細胞からのTNF-αを制御しているかについてさらに研究を進めております。今後さらにこれらの機序を正確に解明することで、樹状細胞の新たな機能の解明が期待されます。さらに今回の結果を利用して、関節リウマチや炎症性腸疾患などの自己免疫病に対して樹状細胞を標的とした新たな免疫抑制療法の開発が期待されます。特に的崎教授らの研究グループは自己免疫病に対してSIRPαを標的とした薬剤 (抗体など) を用いることで、全く新しい治療法になる可能性を考えており、現在研究を進めております。

用語説明

注1) 関節リウマチ

手指関節を中心とする様々な関節内部で慢性的に炎症が生じた結果、関節の腫脹や痛みを来す疾患。この炎症反応の主な原因は、関節内でリンパ球やマクロファージ、さらには滑膜に存在する線維芽細胞が、炎症反応を惹起するサイトカインを多量に分泌することであると考えられている。

注2) TNF-α

腫瘍壊死因子と呼ばれるサイトカインの一種。活性化したマクロファージなどから産生され、炎症反応を誘導する作用を有している。関節リウマチや炎症性腸疾患の患者の関節内や消化管の炎症部位ではTNF-αの産生非常に高いため、これらの疾患に対してTNF-αの作用を抑えるTNF阻害剤が有効である。

注3) 潰瘍性大腸炎、クローン病

主として消化管に炎症をおこす炎症性腸疾患であり、大腸粘膜に潰瘍やびらんを来す潰瘍性大腸炎と全消化管に非連続の炎症を来すクローン病の2つの疾患に大別される。これらは主に自己免疫的な機序により発症すると考えられている。

注4) Tリンパ球

リンパ球と呼ばれる細胞の一種で、胸腺(Thymus)でつくられることからTリンパ球と呼ばれている。樹状細胞などの抗原提示細胞により外来抗原特異的に活性化して、生体内に侵入した外来抗原に対する獲得免疫応答を誘導したり直接排除するために働く。

注5) 樹状細胞

白血球の1種であり、外来抗原(細菌、ウイルス、又は死んだ細胞など)を捕食消化し、消化したこれら外来抗原の一部を未熟なTリンパ球に提示(情報伝達)することで、Tリンパ球を活性化され、免疫応答を誘導する細胞(プロフェッショナル抗原提示細胞)である。

注6) 二次リンパ組織

侵入してきた病原体に対して、免疫細胞が免疫反応を起こしたり、相互作用しあったりするのに必要な場を提供する組織。ヒトの二次リンパ組織は、リンパ節、脾臓や粘膜付属リンパ組織などがある。対して免疫細胞が作られる骨髄と胸腺が一次リンパ組織である。

注7) 遺伝子改変マウス

遺伝子工学的技術により人為的に作製された特定の遺伝子に欠損をもつマウス。遺伝子破壊マウスを解析することにより、特定の分子の動物個体レベルにおける未知の機能や疾患との関連が解明できる。

注8) ストローマ細胞

間質細胞とも呼ばれる、生体組織の支持構造を構成する非血液系の細胞。線維芽細胞や内皮細胞などに細分化され、各臓器・組織によって詳細な機能が異なる。

論文情報

タイトル

SIRPα+ dendritic cells regulate homeostasis of fibroblastic reticular cells via TNF receptor ligands in the adult spleen

(SIRPα陽性樹状細胞はTNF受容体リガンドを介して成体脾臓における細網線維芽細胞の恒常性を制御する)著者

齊藤泰之1)、Datu Respatika1)、小森里美1)、鷲尾健1)2)、西村太一1)、小谷武徳1)、村田陽二1)、岡澤秀樹1)、大西浩史3)、金子和光4)、由井克之5)、安友康二6)、錦織千佳子2)、野島美久4)、的崎 尚1)

1) 神戸大学大学院医学研究科 生化学・分子生物学シグナル統合学分野

2) 神戸大学大学院医学研究科 内科系講座 皮膚科学分野

3) 群馬大学大学院保健学系研究科 生体情報検査科学講座

4) 群馬大学大学院医学系研究科 生体統御内科学講座

5) 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 感染免疫学講座・免疫学分野

6) 徳島大学大学院医歯薬学研究部 生体防御医学分野掲載誌

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)