国立科学博物館人類研究部の松浦秀治客員研究員 (お茶の水女子大学名誉教授)、神戸大学内海域環境教育研究センターの兵頭政幸教授、ほか国内外9機関14名からなる国際共同研究グループは、インドネシアの世界文化遺産・サンギラン人類遺跡から出土するジャワ原人の年代を斬新な手法を用いて明らかにし、公表しました。

ジャワ原人の古さについては、2つの編年案が二十年以上にわたって対立していましたが、今回の研究結果から、混乱していた年代観が整理され、ジャワ原人の進化に関する謎の解明が大きく進むことが期待されます。

本研究成果は、2020年1月10日に米国科学誌「Science」に掲載されました。

ポイント

- インドネシアのジャワ原人の化石は19世紀末から発見されてきたが、その古さについては論争が絶えなかった。

- サンギラン地域はジャワ原人化石の中心的な産地で、最も古いジャワ原人がどこまでさかのぼるかについても鍵を握る遺跡であるが、編年の枠組みが長い間統一されていなかった。ここ二十年ほどは、ジャワ原人の最古のものは150万年前を超えるという主張が広く受け入れられ一般化してはいたが、他の研究結果との矛盾も指摘されていた。

- 今回の年代学的研究結果から、当地域のジャワ原人化石は古くても約130万年前と算出され、上記の二十年来の通説を見直す必要があることが示された。本研究から、年代論争が終結に向かうことが期待される。

研究の背景

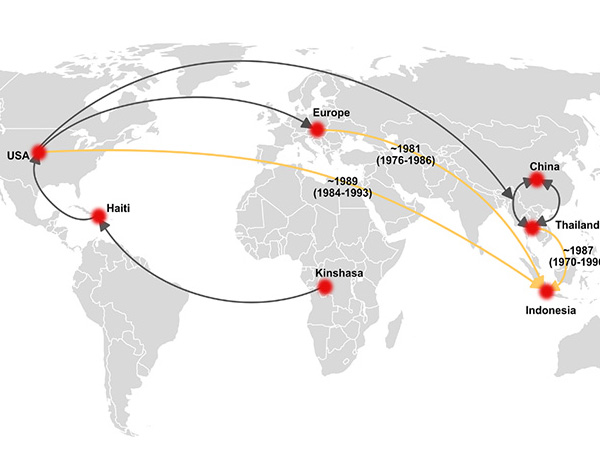

およそ700万年前にアフリカ大陸で誕生したと考えられる人類は、いつ頃からユーラシア大陸へ、そして東方アジア地域へと進出したのか。また、それらの分布を広げていった人類集団の進化の様相はどのようであったのか。この問題を考察する上で、東方アジア最古級の人類化石であるインドネシアのジャワ原人 (学名はホモ・エレクトス) 資料はその要として注目されてきました。ジャワ原人の化石は19世紀末から発見されていますが、特に、中部ジャワのサンギラン地域はその中心的な産地で、100点以上の人類化石が出土し、今日ではジャワ原人標本の約8割を占めるに至っています。こうしたことから、人類進化史における当地域の重要性が認められ、1996年には世界文化遺産に登録されました。

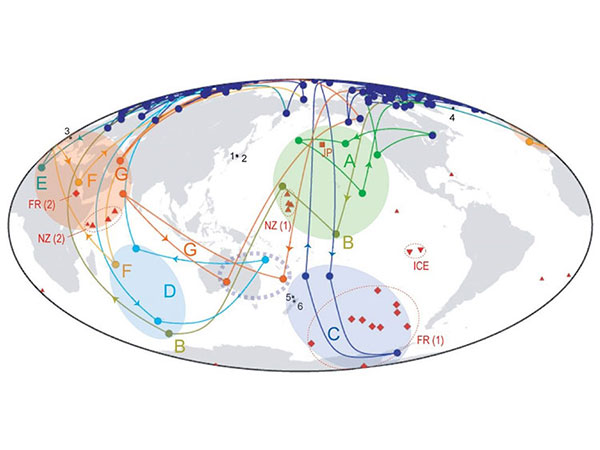

しかしながら、サンギラン遺跡の人類化石については、様々な推定年代が報告され、編年の枠組みが長い間統一されていませんでした。ここ二十年ほどは、ジャワ原人の最古のものは150万年前を超えるという「古い年代観」の主張 (図1の「長期編年」) が広く受け入れられ一般化してはいましたが、そこまではさかのぼらないという「若い年代観」を示す研究成果 (図1の「短期編年」) を支持する研究者もいて、混沌とした状況におちいっていました。このことがジャワ原人の人類進化史における位置づけと評価が定まらない要因となり、ひいては東方アジアの古人類に関する起源・進化系統論あるいは分類について様々な議論を生む一因ともなっていました。

本研究から得られた年代を右端に示した (松浦秀治・兵頭政幸 作成)

研究成果の要点

サンギラン地域には広範囲にわたって、火山灰などの火山砕屑物 (さいせつぶつ) が挟まっていて、これが化石を含む地層が堆積した年代を推定する鍵となります。

本研究では、火山砕屑物層に含まれるジルコン結晶に注目しました。ジルコンは、風化変質に強い鉱物であるだけでなく、フィッション・トラック法とウラン−鉛法という、それぞれ測定された年代の示す年代以外の情報が異なる年代測定法を同じ試料に適用できることが強みになります。ただ、こうした斬新な組み合わせ手法を可能にするためには、それぞれの測定法の発展研究が前もって必要になります。特に、ウラン−鉛法が100万年前より後の時代に適用可能になってきたのは近年のことであり、そうした進展研究を含めて、本研究グループは準備を重ねてきました。

そうした準備が整ったことで、2つの手法による年代測定結果の詳細な比較検討が可能となり、サンギラン遺跡のジャワ原人の年代が明らかになってきました。

本研究成果の概要は図1に示しましたが、グレンツバンクと呼ばれる重要な鍵層の年代が90万年前であることが明瞭となり、「短期編年 (若い年代観)」が支持されました (この結果は、本研究グループの兵頭らが2011年に発表した古地磁気法による研究結果と整合します[図1参照])。加えて、当地域においてジャワ原人化石が出土する可能性がある一番下の地層が約130万年前 (様々な誤差要因を最大限に考慮しても150万年前まで遡ることはない) と算出されたことは意義が大きく、最古のものは150万年前を超えるという二十年来の通説を見直す必要があることが示されました。

研究成果からの示唆と今後の課題

サンギラン地域のジャワ原人は、化石の由来層と伴出する動物化石の違いから「前期グループ」と「後期グループ」に分けられており (図1)、両者には形態的にも大きな違いがあることが報告されています。

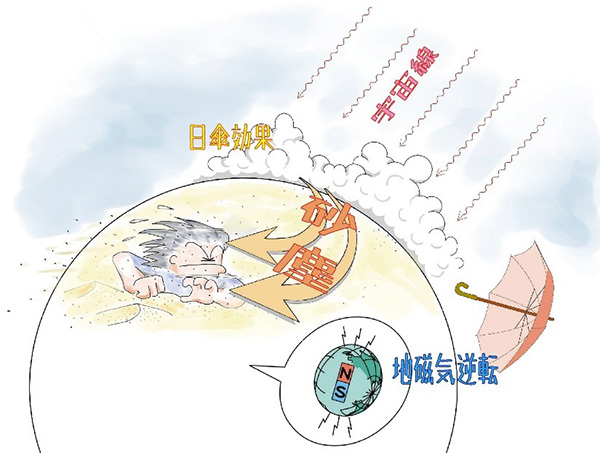

この2つのグループは、グレンツバンクと呼ばれる層 (図1) の直上が境になっており、本研究からこのグレンツバンクが90万年前であることが明らかとなりました。この90万年前の直後に世界規模の寒冷化が起きた時期があり、海面が約120メートルも低下して、マレー半島からジャワ島、カリマンタン島 (ボルネオ島) にかけて広大なスンダランド (スンダ大陸) が出現し、アジア大陸との動植物群の交流が盛んになったと考えられます。この劇的な環境変化が上記の2つのグループの違いに見られるようなジャワ原人の変遷の要因であったことが示唆されます。

ジャワ原人の中で最も保存が良く、顔面の形態が分かる唯一の化石。サンギラン地域の原人の「後期グループ」に属する。今回の研究により「短期編年 (若い年代観)」が支持されたことなどから、年代は約82万年前と推定された。

写真提供:馬場悠男 (国立科学博物館)

サンギラン地域のジャワ原人の「前期グループ」に属する。今回の研究から、これらの下顎骨の年代は約90~110万年前と推定された。国立科学博物館・人類史研究グループ長の海部陽介らによれば、これらの化石は、これより数十万年古いアフリカの初期のホモ・エレクトスに似た特徴を持つという。

写真提供:松浦秀治

また、海部陽介 (国立科学博物館) らによれば、「前期グループ」の形態はアフリカの初期のホモ・エレクトスと似ており、およそ170万年前にさかのぼる初期のホモ・エレクトスの特徴をジャワ原人が有していることは進化史における課題 (謎) のひとつでした。「前期グループ」は、ジャワ原人 (注:ジャワ原人の生息時期は長く、最終的には10万年前頃まで生息していたと考えられます) の一番古い集団とされていますが、本研究の結果から、「前期グループ」は約100万年前を中心に (図3) 、さかのぼっても約130万年前と考えられることが明らかになりました。これは、ひとつには、アフリカの初期のホモ・エレクトスが、その特徴を保持しながらジャワ島に到達した可能性を示唆します。こうしたことから、アジアにおける人類の進化史に、また新たな視点からの研究調査が加わることが期待されます。

年代測定法の用語解説等

フィッション・トラック法

ウラン238が自発核分裂して、物質中に飛跡を残す性質を利用した年代測定法。鉱物やガラスはしばしば微量のウランを含む。ウラン238は、通常のα線を放出する壊変様式のほかに、ごく一部は自発的な核分裂を起こして崩壊する。ウランを含む物質が絶縁性であると、核分裂のときに飛び散る核の破片の作用によってその固体中に百分の1ミリメートル程度のキズ (核分裂飛跡、フィッション・トラック) が残る。このキズは、ウラン238の濃度と時間にしたがって一定の率で増加するので、その数から経過年代が算出される。

ウラン−鉛法

ウラン238とウラン235は放射性崩壊によって、それぞれ10以上の核種を経て最終的には鉛206と鉛207に変わっていく。ウランの大部分を占めるのはウラン238なので、ウラン238とそれから生じた鉛206の比率から信頼性の高い年代値が得られやすいものの、ウラン238の半減期が約45億年と長いので、若い地質時代にはなかなか用いられなかったが、近年、第四紀 (約260万年前以降) の試料にも適用できるようになってきた。

アルゴン−アルゴン法

カリウム−アルゴン法の一種。カリウムの同位体のうちカリウム40が半減期約12億5千万年の放射性核種である。岩石・鉱物中においてカリウム40起源の娘核種アルゴン40とその親核種カリウム40との比が年代とともに増加することを利用するのがカリウム−アルゴン法である。アルゴン−アルゴン法では、あらかじめ分析試料に速中性子を照射して、カリウム39からアルゴン39を生成させておく。このアルゴン39の生成量は試料中のカリウム濃度に比例するため、アルゴンの同位体分析の際に、アルゴン39も測定することによってカリウムを別に分析する代わりとする。サンギラン地域では、角閃石が測定試料として用いられた。

古地磁気法

堆積物に記録されている当時の地磁気を測定し、あらかじめ標準として整理された過去の地磁気変動表と照合することによって、年代の考察や地層の対比を行う方法。地磁気は絶えず変動しているが、短周期のものを除くと、数十年~数百年で変化する小規模な永年変化と、数十万年での180度近い反転などがある。古地磁気法では、一般的に、地質時代における地球規模の地磁気反転の変遷史を示した年表を対照基準として用いる。図1の「短期編年」にある古地磁気法による年代は、本研究グループの兵頭らによって推定されたものである。

論文情報

タイトル

“Age control of the first appearance datum for Javanese Homo erectus in the Sangiran area”

(ジャワ島サンギラン地域のホモ・エレクトスの初出現層準への年代制御[サンギラン遺跡のジャワ原人初出現時期の明確化])DOI

10.1126/science.aau8556

著者

松浦 秀治 (国立科学博物館) /責任著者

近藤 恵 (お茶の水女子大学)

檀原 徹 (株式会社京都フィッション・トラック)

坂田 周平 (東京大学)

岩野 英樹 (株式会社京都フィッション・トラック)

平田 岳史 (東京大学)

Iwan Kurniawan (インドネシア地質調査センター)

Erick Setiyabudi (インドネシア地質調査センター)

竹下 欣宏 (信州大学)

兵頭 政幸 (神戸大学) /責任著者

北場 育子 (立命館大学)

周藤 正史 (ポツダム大学)

檀原 有吾 (株式会社京都フィッション・トラック)

Fachroel Aziz (インドネシア地質調査センター)掲載誌

Science (367巻 210~214頁)