2021年4月21日 周防大島水深約2mで潜水により撮影

神戸大学内海域環境教育研究センターの川井 浩史特命教授、羽生田 岳昭助教は、瀬戸内海で、新属新種の褐藻を発見し、Setoutiphycus delamareoides と命名しました。和名はセトウチカヤモ (新称) を提案します。本種はシオミドロ目のうち以前ウイキョウモ目として区別されていた系統群と近縁であり、この系統群において属レベルで新奇の種が報告されるのはこの数十年間ではじめてのことです。

この研究成果は、7月6日に、英国科学雑誌「Scientific Reports」にオンライン掲載される予定です。

ポイント

- 瀬戸内海西部、山口県周防大島の海底から新属新種の褐藻を発見した。

- この褐藻の属するシオミドロ目のうち、以前ウイキョウモ目と分類されていた系統群では、属レベルでの新種報告は過去数十年なかった。

- 学名は、属名を「瀬戸内海の藻」、種小名を「ニセカヤモに似る」という意味で Setoutiphycus delamareoides と命名し、和名は新称「セトウチカヤモ」を提案する。

研究の内容

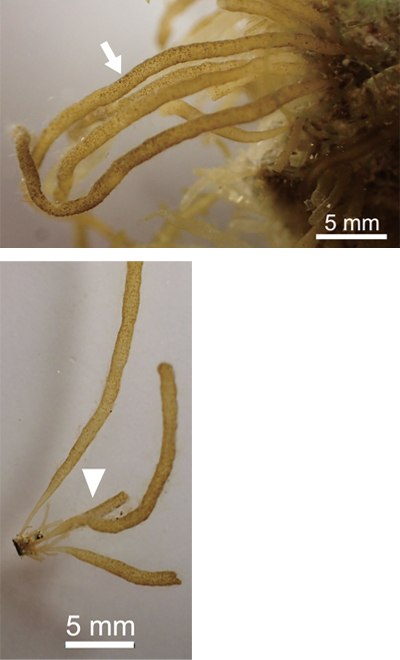

(上) 通常の藻体

(下) まれに見られる分枝した藻体

本研究チームは、2017年および2021年に瀬戸内海西部、山口県周防大島の水深2–5mの海底から、高さ15cm、直径2mm程度になるヒモ状の新奇の褐藻を採集しました。そして、形態学的観察、分子系統学的解析と培養実験の結果、この褐藻がニセカヤモ属、ハバモドキ属などの多列形成的な藻体を作るシオミドロ目の系統群と近縁であるが、これまでに知られているいずれの属とも異なる未記載の分類群 (新属、新種) であることを明らかにしました。

これらの系統群は、以前はウイキョウモ目として区別されており、藻体の構造や表面の細胞の形状などに明瞭な形態学的な特徴を持つことから、褐藻の中でも分類学的な研究が比較的進んでいると考えられるグループです。そのため、今回のように属レベルで異なる新奇の種が報告されることは非常に珍しく、過去数十年にわたってありませんでした。

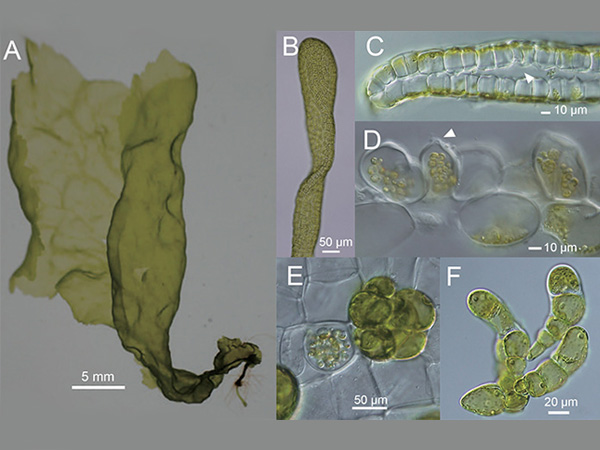

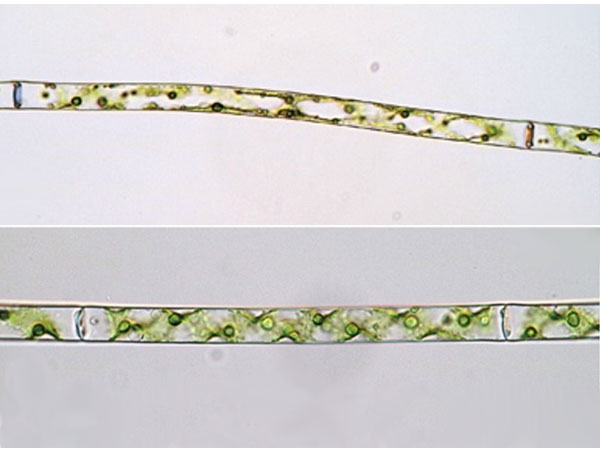

本種は、藻体は基本的に枝分かれしない円柱状で、付着器付近で顕著にくびれ、またでこぼこした表面を持ち、藻体表面の細胞が大きく、円柱形をしていることから、褐藻ニセカヤモ (Delamarea attenuata;シオミドロ目) に良く似た形態を示し、成熟すると披針形の複子嚢と球形の単子嚢を生じます。しかし、ニセカヤモと異なり、まれに枝分かれした藻体も見られます。これは、本種の藻体の亜仮軸分枝と呼ばれる成長様式を反映しており、実際に培養下では頻繁に枝分かれすることが確認されました。また、葉緑体とミトコンドリアの9つの遺伝子の塩基配列に基づく分子系統解析では、前述のニセカヤモ属、ハバモドキ属などのウイキョウモ目とされてきた系統群に加え、イソヒゲモ属や南半球にしか分布しない Cladothele 属と近縁であるが、これらのいずれとも独立していることが示されました。

これらのことから、本研究チームは本種を新属新種として取り扱うことを提案し Setoutiphycus delamareoides と命名しました。この学名は、属名は「瀬戸内海の藻」、種小名は「ニセカヤモに似る」という意味で、和名は新称「セトウチカヤモ」を提案します。

本種はこれまで、瀬戸内海西部でしか採集されていません。この海域は黒潮の強い影響下にある四国や九州の太平洋沿岸と日本海に接していますが、これらの海域と比較すると、周年を通して比較的水温が低く、夏もそれほど高水温になりません。おそらくこの環境要因のため、このほかにもこの海域だけに分布する固有種 (例:紅藻セトウチフジマツモ、セトウチハネグサ) や東北地方の太平洋沿岸と共通して分布する種 (例:褐藻ニセクロモズク) が報告されており、特徴的な海藻植生を示します。しかし、瀬戸内海は氷河期には陸地化しており、現在の海岸線は数千年~1万年程度の歴史しかないことから、これらの種がこの海域で誕生 (種分化) したとは考えられません。このため、本種は氷河期の終了後、より南の海域にあったレフュジア (待避地) から北上する際にこの海域に取り残されたものと考えられ、他の海域にも分布している可能性が高いですが、他の海域では既に生残していない可能性もあります。

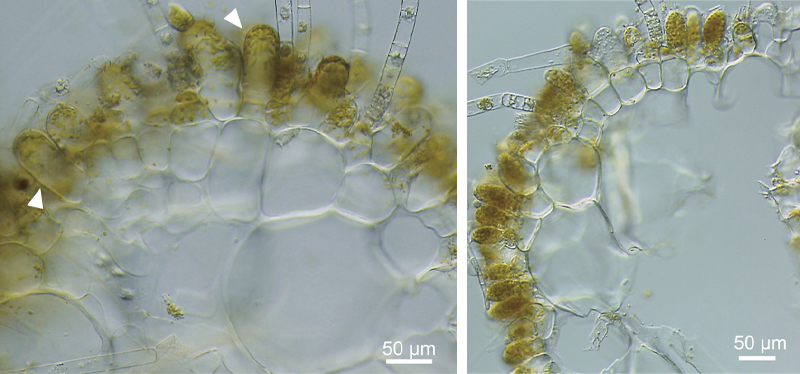

(左) 中実な藻体の未成熟部位。矢頭は特徴的な円柱状の皮層細胞を示す。

(右) 披針形の複子嚢を有する中空な藻体の成熟部位。

論文情報

- タイトル

- “Discovery of a novel brown algal genus and species Setoutiphycus delamareoides (Phaeophyceae, Ectocarpales) from the Seto Inland Sea, Japan”

- DOI

- 10.1038/s41598-021-93320-7

- 著者

- 川井浩史1、羽生田岳昭1

1 神戸大学内海域環境教育研究センター

- 掲載誌

- Scientific Reports