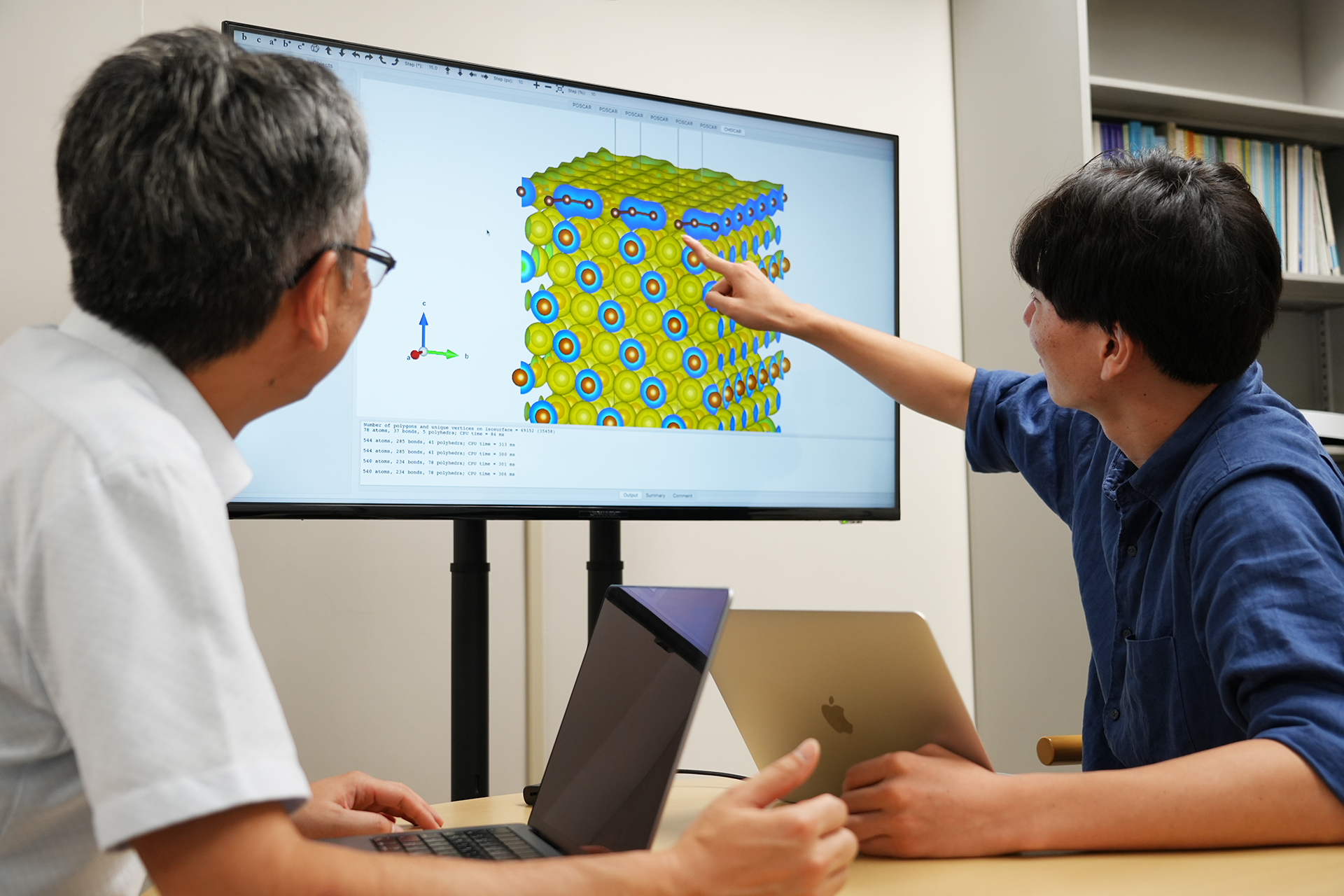

神戸大学大学院工学研究科の松本尚弥さん(博士前期課程)、植本光治助教、小野倫也教授の研究グループは、量子力学に基づく理論計算とスパコンを駆使して、2次元層状物質を用いたトンネル磁気抵抗素子において、作製プロセスの違いがデバイス界面の磁気特性に与える影響を明らかにしました。

強磁性金属の間に絶縁性の材料を挟んだトンネル磁気抵抗素子は、スピントロニクスデバイスのひとつとして実用化・応用が進んでいます。グラフェンなどシート状の物質(2次元層状物質)は、その平坦性から強磁性金属の間に配置される材料として期待されています。しかし、接合界面作製プロセス過程における強磁性金属表面の酸化や2次元層状物質の劣化など、デバイスの普及に向けた課題が残っており、これまで様々な界面作製プロセスが提案されています。本研究グループでは、NiFe強磁性合金基板とその表面の元素組成比をパラメータとし、グラフェン/NiFe強磁性合金界面の構造エネルギー・磁気特性の関係を、量子力学に基づく第一原理計算を駆使して系統的に調査しました。そして、NiFe強磁性合金基板を先に作製するグラフェン転写プロセスとグラフェン上にNiFe強磁性合金基板を後から作製する蒸着プロセスでは界面の磁気特性が異なることを発見しました。さらに、理論計算による電子軌道の詳細な解析により、グラフェンの炭素原子と基板の鉄原子の結合の強さが、界面磁気特性の作製プロセス依存性に影響を与えていることを明らかにしました。今後、本研究で発見された知見は、2次元層状物質を用いたスピントロニクスデバイス作製プロセスへの応用が期待されます。

この研究成果は、「Journal of Applied Physics」のEditor’s Pickに選ばれ、9月9日に掲載されました。

研究の背景

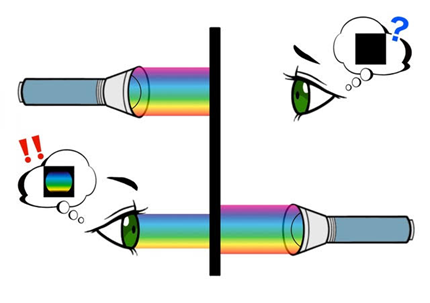

情報機器のさらなる高集積化や省電力化を実現するため、電子の電荷に加えてスピンを情報識別に用いるスピントロニクスデバイスの実用化・高機能化が進んでいます。スピントロニクスデバイスのひとつである強磁性金属の間に絶縁性の材料をトンネル層として挟んだトンネル磁気抵抗素子では、2つの強磁性金属のスピンの向きを平行/反平行に切り替えることでトンネル層を透過する電流のオン/オフを制御します。現在のところトンネル磁気抵抗素子のトンネル層には酸化物が広く使われていますが、酸化物薄膜よりも平坦性に優れるシート状の物質である2次元層状物質がトンネル層用材料として注目を集めています。しかしながら、接合界面作製プロセス過程における強磁性金属表面の酸化や2次元層状物質の劣化など、デバイスの普及に向けた課題が残っており、問題解決に向けてこれまで様々な界面作製プロセスが提案されています。例えば、強磁性金属基板上に2次元層状物質を転写する方法や2次元層状物質上に強磁性金属を蒸着する方法が挙げられます。2次元層状物質/強磁性金属界面の磁気特性とトンネル磁気抵抗素子のスイッチング特性は深く関係すると考えられているため、本研究では作製プロセスに由来する界面原子構造と磁気特性の関係を量子力学に基づく理論計算とスパコンを活用して系統的に調査しました。

研究の内容

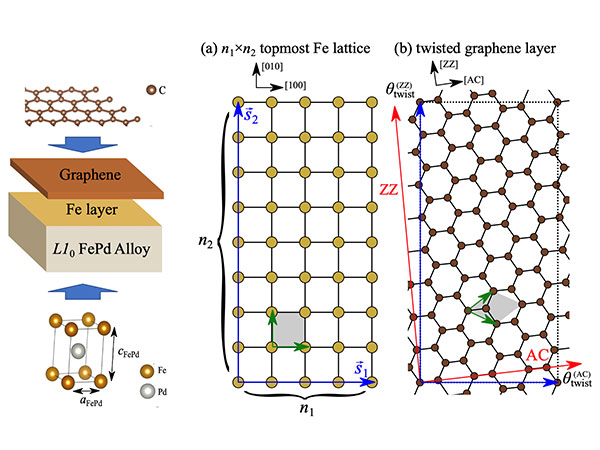

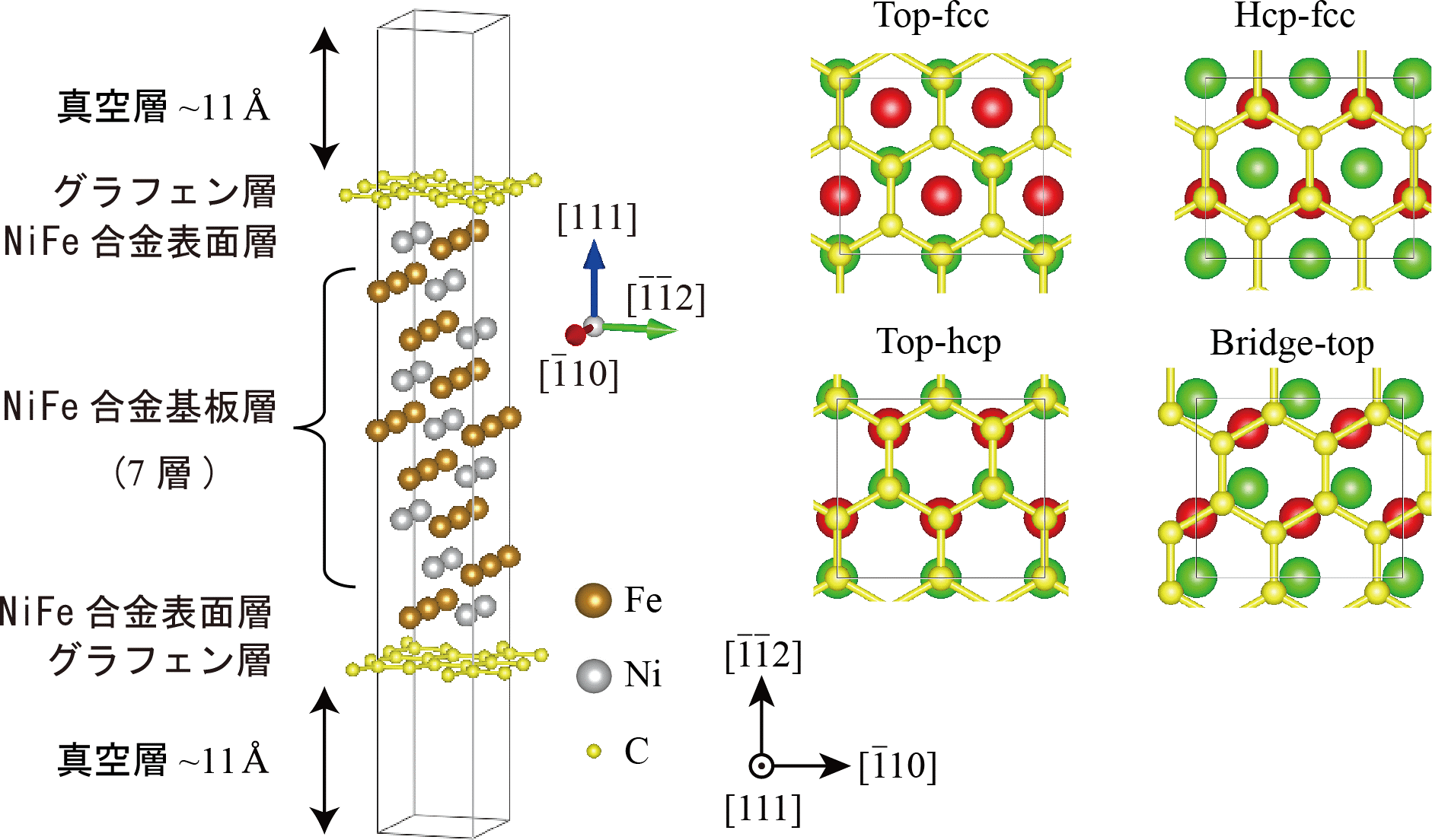

本研究では、量子力学に基づく理論計算とスパコンを活用して、NiFe強磁性合金とグラフェン界面の吸着エネルギーと磁気特性について、図1(左)のようにNiFe強磁性合金とグラフェンが吸着したモデルを用いて、グラフェンの吸着位置のみならずNiFe強磁性合金基板および表面の組成比を変化させながら調べました。

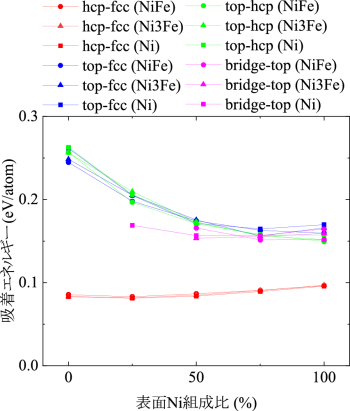

2次元層状物質は、ファンデルワールス力という非常に弱い相互作用で積層することが知られています。このため、金属表面と2次元層状物質の吸着力も一般的に弱く、主にファンデルワールス相互作用に起因します。図1右のようにNiFe強磁性合金上におけるグラフェンの吸着位置を調べたところ、グラフェンは表面金属原子の直上に炭素原子が位置する構造をとることが明らかになりました。表面の鉄原子とニッケル原子の組成と吸着エネルギーの関係を調べたところ、図2に示すように、NiFe強磁性合金基板の鉄原子とニッケル原子の組成比にかかわらず、基板表面層に鉄原子が多い構造が最も大きい吸着エネルギーを示すことが分かりました。この原因は、表面の鉄原子のd軌道とグラフェンの炭素原子のp軌道が混成軌道を構成し、ファンデルワールス相互作用よりも強い結合が発現しているためです。この結果は、グラフェン上にNiFe強磁性合金を蒸着するプロセスでは、まず鉄原子の多い層がグラフェン上に形成され、その上にNiFe強磁性合金層が形成されることを示します。

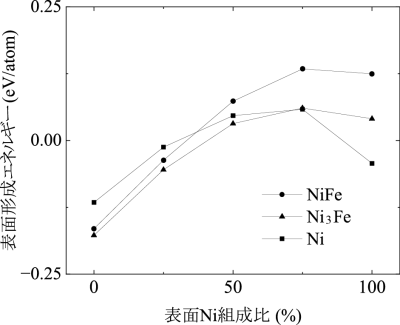

次に、グラフェンが転写される前のNiFe強磁性合金基板の表面元素組成を調べたところ、図3に示すようにNiFe強磁性合金基板の元素組成比にかかわらず、ニッケル原子が多い表面が現れやすいことが分かりました。したがって、グラフェンを転写するプロセスではグラフェンとNiFe強磁性合金基板の間の基板表面層はニッケル原子が多いことが予想されます。

接合界面の磁気特性を調べたところ、基板表面層の鉄原子の割合が高いほど磁気モーメントが大きいことが分かりました。トンネル磁気抵抗素子の性能指数である磁気抵抗比は、界面の磁気モーメントの大きさに強く影響を受けると考えられています。これらの結果は、界面作製プロセスによって界面遷移層の磁気モーメントを制御できることを示唆しています。

今後の展開

本研究の遂行により、グラフェン/NiFe強磁性合金界面には、作製プロセスに起因して、基板と異なる組成比を有する構造が存在することが明らかになりました。また、界面の磁気特性は基板表面層の元素組成に依存して変化することも明らかになりました。これらの知見は、2次元層状物質を用いたスピントロニクスデバイス作製プロセスへの応用が期待されます。

謝辞

本研究の一部は、日本学術振興会科学研究費基盤研究B(24H01196)、学術変革研究A「2.5次元物質科学:社会変革に向けた物質科学のパラダイムシフト」 (24K01346)、日本学術振興会研究拠点形成事業「半導体集積デバイス向け二次元電子・スピン材料研究拠点」(JPJSCCA20160005)の助成を受けて実施されました。また、第一原理計算の実行には、東京大学物性研究所全国共同利用、筑波大学計算科学研究センター学際共同利用プロジェクト、HPCI システム利用研究課題(課題番号:hp230175, hp240178, hp250193)による計算資源を使用しました。

論文情報

タイトル

“Theoretical investigation of interface atomic structure of graphene on NiFe alloy substrate”

DOI

10.1063/5.0283881

著者

Naohiro Matsumoto, Ryusuke Endo, Mitsuharu Uemoto, and Tomoya Ono

掲載誌

Journal of Applied Physics

報道問い合わせ先

神戸大学総務部広報課

E-Mail:ppr-kouhoushitsu[at]office.kobe-u.ac.jp(※ [at] を @ に変更してください)